“紋必寓意,意必吉祥。”吉祥紋飾起始于商周,發(fā)展于唐宋,鼎盛于明清。中國(guó)器物上的吉祥紋飾傳承著民族優(yōu)秀文化,寄托了各個(gè)朝代的人們對(duì)于美好生活的向往和國(guó)家繁榮昌盛的期盼。

龍鳳紋樣作為中華民族紋飾中最具有代表性的形象符號(hào),它構(gòu)成了我國(guó)文化史上歷時(shí)最長(zhǎng)、應(yīng)用最廣、民俗功能最多、民間性最強(qiáng)的文化長(zhǎng)鏈。“龍鳳文化”共同創(chuàng)造了中國(guó)古代文明。

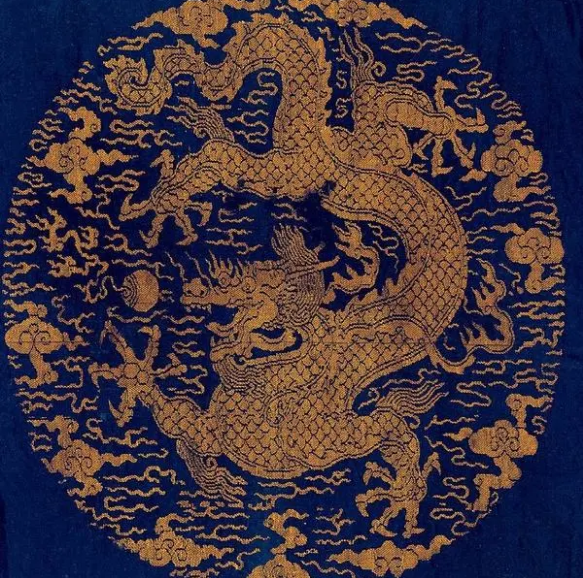

▲團(tuán)龍紋

龍是神話傳說(shuō)中的一種動(dòng)物,相傳的共同特點(diǎn)是身長(zhǎng)、眼睛大、嘴邊有長(zhǎng)須、四只爪、有鱗片。最初被用作徽識(shí),逐漸演變成一種裝飾紋樣。古時(shí)被視為權(quán)力的象征,在現(xiàn)在被認(rèn)為最具中華民族代表性的文化象征之一。

龍紋類(lèi)型有云龍、行龍、團(tuán)龍、正龍、升龍、降龍、蛟龍、應(yīng)龍、夔龍、虬龍和螭龍等。龍紋的演變,歷經(jīng)先秦、秦漢、唐宋到元、明、清的漫長(zhǎng)歲月。

從先秦的質(zhì)樸粗獷狀如爬行動(dòng)物,到秦漢有肢爪無(wú)鱗甲系獸形;從唐宋的“角似鹿、頭似駝、眼似龜、頸似蛇、腹似蜃、鱗似魚(yú)、爪似鷹、掌似虎、耳似牛“,到元代的豪放剛勁,并最終奠定后世龍紋的基本形式;從明代早期剛猛、中期溫順、后期雄壯的龍紋形態(tài)氣勢(shì)的變化,到清代龍紋真切反映帝國(guó)興衰的歷史脈絡(luò)。

隨著時(shí)代發(fā)展,由原始圖騰崇拜發(fā)展為生活化、世俗化的紋樣,包括有團(tuán)龍紋、拐子龍紋、卷龍紋、夔龍紋等。

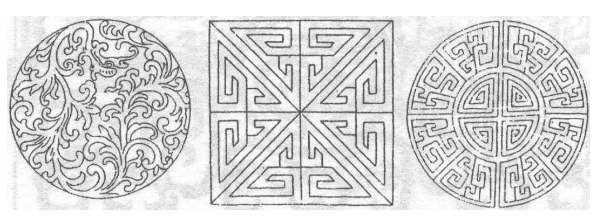

▲拐子龍紋

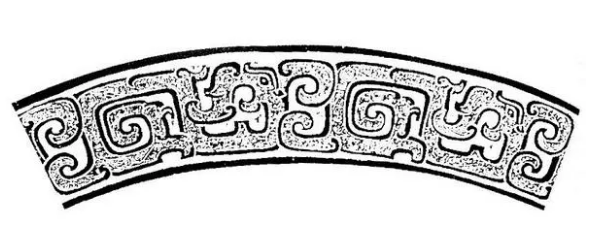

▲卷龍紋

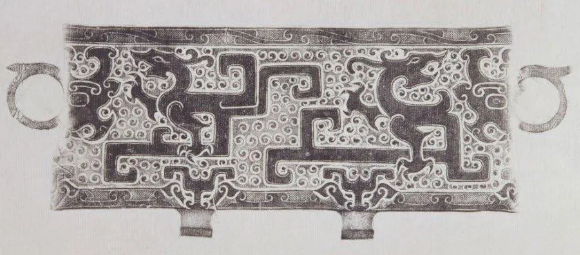

▲夔龍紋

鳳凰原指鳳鳥(niǎo)和凰鳥(niǎo),和龍一樣都是傳說(shuō)中的的神獸,頭有高冠,孔雀型尾巴。被廣泛用于紋樣徽識(shí),有吉祥如意含義。

鳳紋出現(xiàn)在唐代陶瓷、玉器上造型趨“鳥(niǎo)體”,似孔雀。及宋代鳳紋多與牡丹相配,形成鳳穿牡丹、鳳銜牡丹等紋樣。

到元明清時(shí)期,鳳紋型美色艷,成為瓷器常用紋飾。在明代,鳳紋發(fā)展出一些特定造型,紋樣結(jié)構(gòu)多樣并總體趨于規(guī)范化。至清代,瓷玉器出現(xiàn)雙鳳、團(tuán)鳳、夔鳳、鳳凰牡丹紋、龍鳳紋等。

▲團(tuán)鳳紋

龍常用以象征祥瑞。鳳常用以象征和平、美好、吉祥,為原始社會(huì)的保護(hù)神。在中國(guó)傳統(tǒng)觀念中,龍鳳共存也多以示喜慶,寓意陰陽(yáng)相調(diào)、婚姻美滿(mǎn)、福瑞吉祥。

龍鳳紋描繪的主要是龍與鳳相對(duì)飛舞的畫(huà)面,而龍、鳳的形象演繹就可以是多種多樣。

龍鳳呈祥是中國(guó)漢語(yǔ)成語(yǔ),出自《孔叢子·記問(wèn)》中的“天子布德,將致太平,則麟鳳龜龍先為之呈祥”,意指吉慶之事。

后世因紀(jì)念春秋時(shí)代弄玉和蕭史的動(dòng)人故事,用“龍鳳呈祥”來(lái)形容夫妻間比翼雙飛、恩愛(ài)相隨、相濡以沫、怡合百年的忠貞愛(ài)情。

龍和鳳是中華民族的精神圖騰,是中國(guó)最具代表性的吉祥符號(hào)。龍為瑞獸之祖,是神圣、高貴、吉祥、權(quán)威的象征,寓意太平盛世和天地人間同享安樂(lè);鳳為百鳥(niǎo)之王,是富貴吉祥的象征,寓意美好和平。

數(shù)千年來(lái),龍鳳形象在工藝美術(shù)的運(yùn)用中不斷發(fā)展變化,由簡(jiǎn)至繁,從古樸到華美,延續(xù)著人們對(duì)龍鳳呈祥的濃濃情結(jié)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|