1948年冬,解放戰(zhàn)爭勝利前夕。彼時(shí)還未與傅作義達(dá)成和平解放北平的共識,為了保住北京城內(nèi)的文物古跡,解放軍沒有貿(mào)然進(jìn)攻,轉(zhuǎn)而請來了梁思成,請需要避開的文物標(biāo)在了地圖上,以便保護(hù)。

但就在短短幾年后,這些曾被重點(diǎn)保護(hù)的古城墻卻被列入了“拆遷”。面對千年寶貴古跡,梁思成和妻子林徽因奔走呼吁,卻沒有多少效果……

01、不同的命運(yùn)

如今的首都北京,昔日也曾是歷經(jīng)幾個(gè)朝代的都城。

北京作為一朝之都,可追溯于元朝。創(chuàng)于元朝而成于明朝,于明成祖朱棣時(shí)期正式成名“北京”。

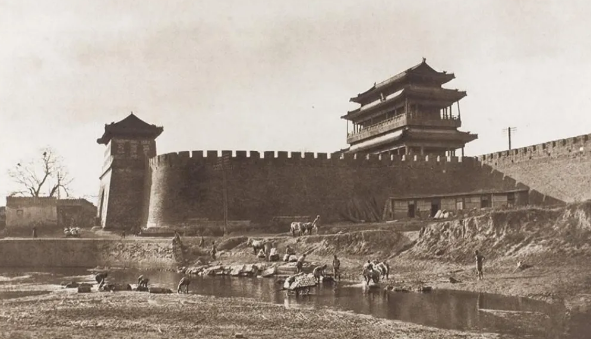

1406年,朱棣遷都北京,開始興建宮殿。富麗堂皇的紫禁城外,城墻綿延不絕。歷經(jīng)幾個(gè)朝代的修建,北京古城墻周長達(dá)24公里,墻高十多米,將古都城安全地保護(hù)了起來。

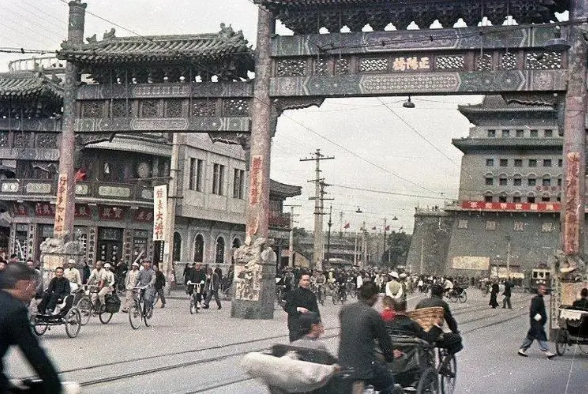

北京古城

而歷經(jīng)幾個(gè)世紀(jì)風(fēng)云變化,在戰(zhàn)爭年代尚且得以保全的古城墻,卻在建國初期就開始遭遇拆遷。

如今,北京古城墻遺跡僅存兩處,長度也從原本的20多公里變成了1500多米,實(shí)在可惜。

而同樣曾是古都城的西安,卻有著和北京城不一樣的命運(yùn)。

上世紀(jì)五十年代開始,北京古城墻歷經(jīng)幾輪拆墻,而西安古城卻被列入全國第一批重點(diǎn)文物保護(hù)單位,也是唯一古城垣建筑。

作為十三朝古都,西安歷經(jīng)更多朝代的風(fēng)云變化,得以保存至今并且一直被保護(hù)下去,也是一件幸事。

西安古城

雖然歷史更為悠久,但相比于未被拆的北京古城墻,西安城墻要小得多,周長僅有13.74千米。原本的古城門僅有4座,直到民國時(shí)期才擴(kuò)建為18座。

總的來說,西安古城在歷史的推移中反而變得更大了,而北京古城墻卻在逐步縮小。

同是寶貴的古文物遺跡,北京和西安的待遇卻差別如此之大呢?

02、拆墻與保墻之爭

在和平解放北京之外,關(guān)于如何管理大量古文物遺跡,我國也歷經(jīng)了一番探索。

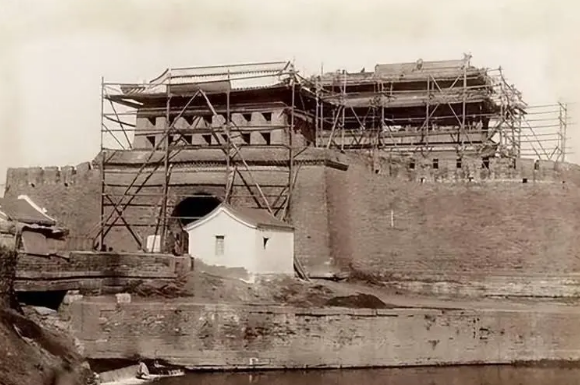

歷經(jīng)幾個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,雖是堅(jiān)不可摧的古城墻也有些地方出現(xiàn)了衰敗跡象,當(dāng)時(shí)我國還對古城墻的態(tài)度仍是“以修為主”。

建國初期北京

1951年6月,中央人民政府財(cái)政部給北京市撥付搶修城樓專款人民幣15億元(舊幣),駐京部隊(duì)也加入搶修城墻的隊(duì)伍。

但在出資修繕的同時(shí),也逐漸出現(xiàn)了一部分建議“拆墻”的聲音。

最早提出拆墻建議的,是北京都市計(jì)劃委員會(huì)總工程師華南圭。這位出生于清末,曾留法學(xué)習(xí)的土木工程專家,在接手北京市規(guī)劃之后,面對“古城墻阻塞交通”的問題,提出了拆墻的看法。

在他看來,北京古城墻范圍極大,北京的城門共18座,內(nèi)城11座,外城有東便門等7座,地處繁華地帶,交通量繁重,拆了更為好。即便是要采取保守一點(diǎn)的做法,不拆城墻也應(yīng)該“多開洞門”。

和他一樣主張拆墻的,還有著名文學(xué)家郭沫若。

相比于華南圭,郭沫若對于拆墻的態(tài)度更為堅(jiān)定。在他看來,古城墻雖是偉大的文物遺跡,古時(shí)用于防御,但對于現(xiàn)代社會(huì)已經(jīng)沒有太大的意義。

且從城市規(guī)劃來說,大范圍的城墻會(huì)嚴(yán)重阻礙城郊一體化,也會(huì)影響工業(yè)化發(fā)展所需的大規(guī)模用地。

在當(dāng)時(shí)一窮二白,經(jīng)濟(jì)竭待發(fā)展的條件下,修繕城墻也是一筆巨大的支出。

倘若不花這個(gè)錢,又擔(dān)心城墻年久失修帶來更大危險(xiǎn)隱患。多方面比較之下,似乎是拆墻更為劃算。

但拆墻的聲音一出來,也引來了一批“護(hù)墻派”。他們抗議于拆墻的粗魯決定,其中最為激動(dòng)的莫過于梁思成林徽因夫婦。

作為建筑學(xué)家,梁思成深知北京古城墻是多么偉大的建筑。且他親身參與了解放前夕為保護(hù)城內(nèi)古遺跡的調(diào)查。才短短一兩年間,就從護(hù)城轉(zhuǎn)變?yōu)椴饓Γ雭硪彩菬o法接受的。

為了保住古城墻建筑,梁思成和林徽因奔走呼吁,和有關(guān)部門對接,希望能阻止這一決定。

為此,他還和建筑學(xué)家陳占祥一起提交了《關(guān)于中華人民政府行政中心位置的建議》,希望保住古城,在城西另起一座新城,可作為新中國的政治心臟。

但這項(xiàng)建議最終沒能通過,古城墻還是迎來拆毀時(shí)刻。

古城墻

03、被拆掉的古城墻

在1950年提交梁陳建議之后,梁思成一度滿懷希望,但終究逐漸變得絕望。

在建議被拒之后,北京外城城墻于1952年開始逐步拆除。起初只是拆城墻,尚且未動(dòng)樓。

當(dāng)時(shí)人力和技術(shù)都有限,光是為了拆外墻和一半的內(nèi)墻,就花了好幾年時(shí)間。期間由于人力不足,大多數(shù)時(shí)候還是組織市民義務(wù)勞動(dòng),一點(diǎn)點(diǎn)地將大工程推進(jìn)。

北京古城墻拆除

拆了墻之后,古都城的多個(gè)城樓和門影響交通的問題依然嚴(yán)峻,施工隊(duì)便在組織安排下開始逐步拆門。最先被拆的是朝陽門和阜成門的城樓。

此后幾年時(shí)間內(nèi),地安門、永定門和中華門也逐步被列入拆墻范圍。

在五十年代的工程中,內(nèi)墻尚且得以保存一半下來。

但到了六十年代,因修建地鐵的需要,內(nèi)墻也無法再保住了,于1969年被徹底拆除。至此,北京古城墻也只就只剩下了兩處,崇文門至東南城角樓,也是如今人們能夠參觀到的北京明城墻遺址。

距離北京拆城墻已過了半個(gè)世紀(jì)之久,如今關(guān)于“應(yīng)不應(yīng)該拆”,人們?nèi)杂胁簧贍幾h。無數(shù)人感慨幾百年的古建筑毀于一旦,偉大的建筑作品被一拆了之。

但縱觀北京如今的發(fā)展,雖不是建國之初所期望建成的工業(yè)化城市,卻也是飛速發(fā)展的國際大都市。

北京古城墻

昔日的古建筑讓步于現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展,換來了一定的成就。雖惋惜偉大建筑不再,也莫無視換來的發(fā)展。倘若有更加兩全其美的方法,既能保住北京古城墻,又能促進(jìn)北京發(fā)展的話,我國也不會(huì)作出拆墻的決定了。

如今西安古城仍在,而北京古城墻“消失”了。西安因不再是首都而避開了被拆的可能,是一種幸運(yùn),被拆了的北京古城墻卻也并非不幸。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|