在浩如煙海的歷史文獻中,有關建筑設計、房屋營造與土木工程估工算料等方面的文獻典籍,本就鳳毛麟角;能夠流傳至今又能夠被現(xiàn)代讀者所讀懂的,更是屈指可數(shù);而其中規(guī)格之高、水準之高、內(nèi)容之完整,堪稱絕無僅有的,就是這部成書于北宋崇寧年間,由官方組織編修、皇帝詔令頒印的《營造法式》了。

那么,這部歷經(jīng)近千年風云變幻與朝代更迭的營造大作,是如何磕磕絆絆地傳世,又如何能夠被今人所解讀的呢?

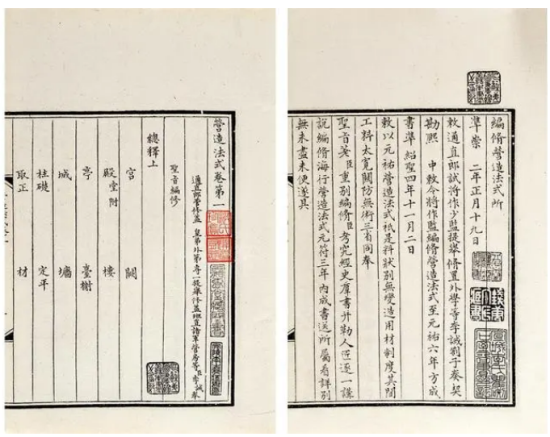

流傳至今的崇寧本《營造法式》由北宋將作監(jiān)李誡主持撰修,全書正文前有兩個附件,一是成書的上奏文檔“劄子”,二是全書的總體介紹“看詳”。正文部分共34卷,主要內(nèi)容有:總釋、各作制度、各作功限、諸作料例、用釘料例、用膠料例、諸作等第、圖樣,不僅包括古代房屋營造藝術與結(jié)構(gòu)的諸多層面,而且涉及與之相關的施工組織、工程預算、材料籌備與運輸、物料及其運送的功限估算等內(nèi)容,其圖樣部分更是為我們直觀地了解宋式營造,提供了珍貴的資料。

李誡像

《營造法式》成書之后,由朝廷下詔海行天下,獲得了廣泛認可。其在明初所修的《永樂大典》中曾有收入,清代官方也曾依寧波天一閣藏本編修,并據(jù)《永樂大典》中所收文本,對其進行過校正修訂。然而這些收錄和編修往往只是出于收藏的目的,并沒有對于《營造法式》本身做更進一步的整理研究,畢竟,科技類典籍在古代并不受到重視,這從《營造法式》的作者李誡亦未曾在《宋史》中有個人傳記可見一斑。

1919年,中國營造學社的創(chuàng)始人、晚清民初的著名學者朱啟鈐先生,在南京圖書館參觀時發(fā)現(xiàn)了錢塘丁氏嘉惠堂所藏張芙川(鏡蓉)影宋抄本《營造法式》文本。這是一個在明清兩季由民間藏書家傳抄留存下來的古本。大喜過望的朱啟鈐先生當即決定將其縮印出版。這一刊印本,一般被稱為“石印本”,又因其曾被錢塘丁氏嘉惠堂所收藏,故稱“丁本”。

丁本《營造法式》因系傳抄,其中訛誤較多,故而朱啟鈐先生又委托學者陶湘先生對其文本進行校訂。陶湘先生參考包括明天一閣本、清四庫本在內(nèi)的多地所藏諸本對《營造法式》文本做了細致的勘校復核,并請當時的工匠對部分圖樣做了解釋說明和色彩復原,完成了這部被后世稱為陶本《營造法式》的基礎性文本。

陶本《營造法式》甫一問世,思想敏銳的近代中國學界先驅(qū)梁啟超先生就向他正在美國賓夕法尼亞大學攻讀建筑學的公子梁思成寄贈了一套,他在信中同時寫道:“一千年前有此杰作,可為吾族文化之光寵也。”其中蘊含的期待之情是溢于言表的。而受過當時世界上最好的建筑學教育,又有深厚世界藝術史與建筑史功底的梁思成與林徽因先生,在得到這部中國古籍大書的時候,內(nèi)心也是充滿了波瀾。

雖然書出版后不久,我就得到一部,但當時在一陣驚喜之后,隨著就給我?guī)砹四蟮氖涂鄲馈驗檫@部漂亮精美的巨著,竟如天書一樣,無法看得懂。——梁思成《〈營造法式〉注釋·序》

以木構(gòu)建筑為特征的中國古代建筑,在世界建筑史上獨樹一幟。從古代建筑研究的學術層面,以及歷史建筑遺存的情況來看,中國古代建筑,或者說具有典型特征的中國古代木構(gòu)建筑,大致可以分為唐宋遼金建筑與明清建筑兩個大類。二者分別跨越了數(shù)百年,結(jié)構(gòu)體系與建筑風格差異很大,并且完整地保存了兩種建筑類別各自的建筑技術術語體系與造型、結(jié)構(gòu)及裝飾做法特征。

不同于明清建筑的研究與保護有著深厚基礎——豐富的建筑遺存,諸多匠作世家秘傳的營造口訣與算例,甚至豐富的圖紙資料傳承——唐宋遼金建筑的研究在20世紀初還是一個歷史難題。如何對這一類建筑的造型與結(jié)構(gòu)體系加以詮釋?其房屋的外觀造型及房屋中各種組成構(gòu)件的名詞術語,究竟應該如何表述?其房屋的大木作、石作、瓦作、泥作、小木作、雕作、窯作、彩畫作等造作方法,包括房屋細部的裝飾做法、彩畫的形式與繪制方法等,與明清建筑是否是一回事?兩者之間的主要差別在哪里?如果是兩個不同的建筑體系,其各自的做法區(qū)別與術語差異,應如何加以區(qū)分?這些問題,都需要得到理論與實證的雙重回答。

1929年,朱啟鈐先生創(chuàng)辦中國營造學社,推開了回答這一學術難題的世紀門扉。梁思成、劉敦楨、林徽因、莫宗江、陳明達等一眾學社骨干,踏上了對古代中國建筑考察、研究與探索的漫長之旅。其間,既有對唐、宋、遼、金、元各個時代建筑的不懈發(fā)現(xiàn)與探究,也有對《營造法式》這本古籍天書的反復研讀與推敲。

1933年,林徽因于河北正定開元寺

梁思成、林徽因為兒子起名“從誡”,以紀念《營造法式》的作者李誡

在《營造法式》的研究工作中,梁思成先生和他的同事及助手們無疑做出了巨大的貢獻。20世紀30年代末,梁先生在大量實地考察的基礎上,于四川宜賓李莊著手開展《營造法式》的注釋、整理、研究工作,直至去世,這項工作斷斷續(xù)續(xù)地伴隨了他的一生。

梁先生和助手們主要做了幾個方面的工作:一是根據(jù)各版本相互校勘,校正了錯字,補上了脫簡。二是改正了“文字中的另一種錯誤”,就是“雖各版本互校一致,但從技術上可以斷定或計算出它的錯誤”。三是“將全書加以標點符號,至少讓讀者能毫不費力地讀斷句”。四是整理修訂圖樣中的問題。梁思成《〈營造法式〉注釋》奠定了《營造法式》研究的堅實基礎。

百年以來,在朱啟鈐、梁思成、劉敦楨、林徽因、莫宗江、陳明達、傅熹年、徐伯安等一代又一代古建學人的不斷努力下,《營造法式》這部宋式建筑大作終于漸漸能為世人所理解了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|