滿族是我們偉大祖國民族大家庭中的重要成員,現在人口約有四百三十多萬。在長期的歷史發展過程中,滿族有過強盛的成功,也有過修明的政治和璀燦的文化。同其他兄弟民族一起,對祖國的統一事業,豐富與發展祖國經濟、文化,建樹了重要業績。

滿族有不少特有的風俗習慣,它是在歷史的長河中形成的,它既含民族心理素質,又有外在形態。

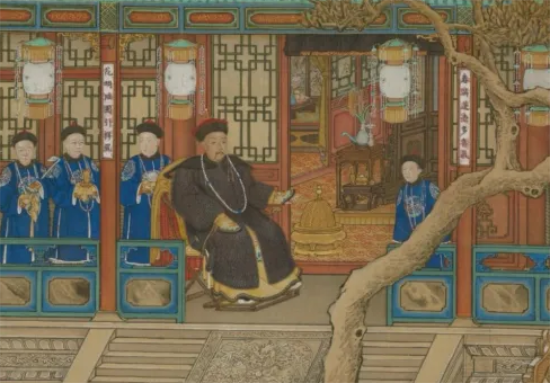

滿族的衣著服飾文化

滿族的服裝,男女有別,講究整潔。俗話說:“補丁羅補丁也得求干凈”。滿族婦女有漿洗衣被和戴“假袖口”(類似套袖但在袖口里面)的習慣,今已罕見。

1、男子服飾:古時從事狩獵、捕魚,就地取料,遂以獸皮、魚皮、毛皮縫制成衣,防暑御寒。長至膝部,圓領系腰帶。褲為長褲,質料都是夏用草以蔽體,冬用裘以御寒。隨著統編八旗,服裝亦趨統一。長袍至膝下,偏襟右開,以布條挽結為扣(俗稱蒜皮疙瘩),系腰帶,下前后左右開口(注:此為宗室、覺羅男士穿搭),外罩圓領馬掛或坎肩(馬甲)戴箭袖。冬以毛皮或棉絮為里,成為皮、棉衣,春秋為夾衣,夏為單衫。

男子均留發蓄辮。發式為,前半部剃光頭,后腦部蓄長發結獨辮。老人多蓄短須,呈八字型,很少留長。頭戴翻卷式裘皮圓帽,古代帽頂飾羽,后改為紅纓。夏帽為三角形。官員禮帽(朝帽)除質地很高與民間不同外,還飾有帽頂(分金、黃、白、蘭、紅)花翎,以示品級地位。男子冬穿帶褶(皮),俗稱“蹚蹚馬”或“翁得意”。官員穿朝靴。后農民多穿“靰鞡”。平時穿短簡靴,后多穿布鞋。

民國以來,除老年、兒童外,已不蓄發留辮,實行光頭、平頭、分頭。服裝也在不斷改變款式,馬掛為短型,長袍加長至腿下部,青年多著長衫不穿馬褂,以至軍裝、學生裝,各種制服或西裝革履。解放后,已多著“人民裝”及各種制服。八十年代以來,則普遍著西裝。在日常生活中,穿全套滿式服裝的除慶典、節日、婚喪、舞臺外,已無所見。

2、女子服裝:女子服裝變化很大。十七世紀時,邊遠地區婦女服裝仍是簡單的魚、獸皮縫制。長袍為正開襟,緊袖口,膝下前后開口,但手工藝水平高超,衣邊袖口前胸后背均繡以美麗的花紋圖案,這種袍,滿語稱“阿庫密”(注:魚皮衣)。那時,錦、緞、棉、帛通過與漢族地區交易和貢嘗,已大量流入。于是華美的衣著出現取代了魚獸皮衣。長袍到小腿以下,偏襟右開,鑲邊繡花,衣袖寬大,領裹素巾。這種袍因是旗人穿用,所以稱旗袍。袍外罩以坎肩,對襟外套。這種服裝一直沿用到解放前后,雖款式多變,但形制基本相似,保持原有的基調。褲為長褲,有的鑲花邊,垂履腳面,花邊與袍邊相連,頗似長裙。老年婦女以寬約二--四公分的布帶札褲角。

“套褲”無腰、無褲襠,為滿族人所獨有。顧名思意,是套在褲上之褲,就是只有分開的兩條褲腿,冬、春秋夾。

民國以來,穿著簡化,只穿旗袍的人日益增多。解放后,和其他民族一樣,改穿短衣長褲。

民間流傳著這樣一句話,叫做“修頭不修腳”。就是說,滿族婦女很講求梳頭而不講求纏足。這是因為滿族女自古就同男子一樣,騎馬射獵,生產勞動,如果纏足褒腳則寸步難行。所謂不修腳,是指散腳不纏之意,而不是不洗、不剪。

婦女的發式,已婚和未婚婦女有所不同,未婚姑娘為全發結獨辮或雙辮,后又有散發的,不開臉,不戴花。已婚婦女要開臉、梳“盤頭”,發式是將全部頭發攏于頭頂,高挽于“頭架”或“扁方”之上。這種發式費時費事,所以日常在家或勞動時,只在頭頂挽一發(俗稱疙瘩鬏),可戴花、蒙白巾。老年婦女有戴“媽護”的習慣,其形制是圍頭一周,上露發髻,下不遮臉,耳部較長,可以放下或卷起。冬季內襯細毛皮以御寒。

古代的滿族婦女穿短靴。民國以前,婦女在喜慶日子要穿宮式木底鞋,就是鞋底中間部分有一木制“鞋跟”,形似花盆,高約四---六公分,長約六--八公分。還有平木底鞋和布襪。這兩種鞋再配上寬袍大袖衣服,腰身便自然挺直,走路十分平穩,但勞動不便,所以后改成緞、布的繡花或素色鞋。

3、兒童服裝:兒童服裝基本與成人相同。不同之處除短、小之外,男童多不著褂,帽為圓帽;女童多不穿坎肩,散發(梳腦后,根部系繩),冬戴翻卷式帽,上飾飄帶,腳穿棉靴。

4、飾物,婦女頭飾頗多。有頭架、扁方、、釵、花、環、耳環、耳墜,手飾有手鐲、戒指;還有項鏈、懷牌、香荷包等。老年婦女還有長桿煙袋、煙荷包等。這些飾物,多為金、銀、珠、玉、翡翠、瑪、象牙、琥珀、寶石等煉雕而成。

男子有帽頂、花翎、帽正、戒指、腰扎、煙荷包、煙袋、短刀、搬指(射箭用)等。

兒童有戴“鎖”之俗。鎖多為親友饋贈,意在以鎖鎖往,其形似古鎖,鏤刻“長命百歲”字樣,配以鏈條,套掛脖上,鎖垂胸前,鎖均為金、銀制成。男女兒童亦戴手鐲。女童有耳孔,以待長大后配戴耳環。

滿族人用的被褥基本上與漢族人相同,不同的是漿洗上一層米粉。在此之前,以獸皮為被褥。

滿族人的枕頭形似一段木頭。長約六十--八十公分,布面,內裝養麥皮,外罩以米粉漿洗過的白枕套,兩端為方型,稱“枕頭頂”,是以錦緞為地,上繡龍風彩云、花卉,絢麗多彩,是很好的工藝品。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|