中國四大石窟里,前三個敦煌莫高窟、云岡石窟、龍門石窟,大家公認,沒有質疑。

第四個卻爭議很多,但真正考古石窟歷史后竟發現,最早排在四大石窟之首的,后來早早退圈!

之后才有了麥積山石窟、大足石窟,紛紛爭奪第四個名額。

而要說四大石窟的區別,就得先說說曾經排在之首的石窟,還有四大石窟究竟是怎么來的?

1.四大石窟由來

四大石窟都有哪些,如何排序,最早其實不是按影響力,也不是按規模,而是按佛教傳入中國時的時間順序。

佛教從新疆進入,沿著絲綢之路一路往東傳,一路上大大小小建了很多石窟與佛寺。

從新疆到甘肅、陜西又到山西等地,慢慢傳遍北方,又傳到南方,最終傳遍中國。

“南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中。”佛教從漢代時傳入,到魏晉,再到南北朝,一路走高,各種寺廟、石窟,就像現在的地標建筑,出行定位全靠它。

中國四大石窟,最早就按由西向東的傳入順序來選的,選出這一路上規模大、影響力大的石窟。

這樣,排在之首的,不是敦煌莫高窟,而是新疆的克孜爾石窟。

最早四大石窟是:克孜爾石窟、敦煌莫高窟、大同云岡石窟、洛陽龍門石窟。

但克孜爾石窟在新疆,地方比較遠,過去不方便,外加破壞比較嚴重,很多佛像,都遭到各種損壞。所以后來就退榜了。

敦煌莫高窟晉升為第一,名氣也越來越大。云岡石窟、龍門石窟,名次依次提升。這樣,莫高窟、云岡、龍門,一直穩坐前三名。

洛陽位置更靠近敦煌,可怎么卻排在大同之后?

主要是北魏遷都,從大同遷到了洛陽。這才有了龍門石窟的大力開鑿。

空出的第四位,排在后面的麥積山石窟就挺進了前四。

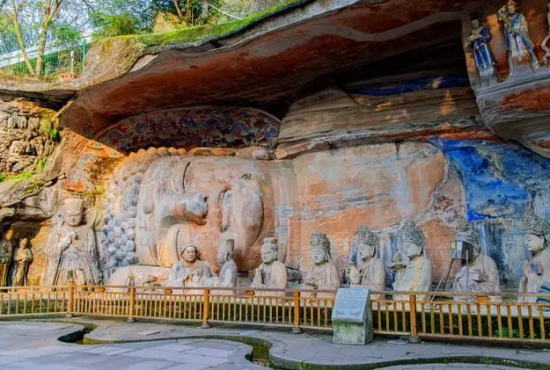

但近些年,大足石窟也宣稱自己是第四。

論規模,大足石窟體量并不比麥積山差;論年代,雖然鼎盛在宋,但也算唐代始建。關鍵位置在重慶,“南絲綢之路”的分量,也的確不可小覷。

從宣傳推廣角度看,大足石窟這些年的確十分火爆。

2.四大石窟區別在哪

要說區別,還得按最早的四大石窟來看。它們最能反映,整個佛教文化的傳入過程。

1)塑像與雕刻

四大石窟中,克孜爾石窟和敦煌石窟,是塑像,是彩畫、彩塑。

彩畫與彩繪造價低,工藝也相對簡單。做法是,用草、竹編等搭個殼,類似于編竹籃,編竹筐,只是個頭放大。

之后在外面糊泥巴,再上色,最后用礦物顏料,畫彩畫。

簡單說,塑像是做加法,是把材料堆在一起,從0到1。

而云岡石窟、龍門石窟,都是鑿山成窟,選好一座石頭山,直接在石頭上雕刻。

簡單說,雕刻是做減法。是在一塊材料上,把沒用的部分去掉,留下有用的,是從1到0。

2)民間與官方

克孜爾石窟和敦煌莫高窟,最早是民間修的,是民間項目。后來發展到鼎盛時,才開始官方修。

敦煌莫高窟大大小小洞窟上千,權貴人士修大的,老百姓修小的,從十六國開始,修了上千年。

民間修建,自然要選物美價廉、好操作的,石頭用不起,塑像最經濟。

而莫高窟所在的鳴沙山,聽名字就知道是個沙子山,用泥巴來塑像,算是最好的辦法。

云岡石窟、龍門石窟,最早則是官方修的,屬于國家項目。

只是后來起起落落,才慢慢有民間修的。北魏大興佛教,官方重金修建云岡石窟,前后開鑿了150多年。

后來北魏遷都洛陽,又在龍門鑿山成窟,建成龍門石窟。

云岡石窟與龍門石窟,都是當時的國家級工程。這也才有不惜重金,為了流傳,為了效果,怎么雄偉、怎么能世代傳下去,怎么來。

那用石頭,就是最合適的材料了。

當年,武則天把自己的脂粉錢都拿出來造佛,傳說龍門石窟最大一尊像,就是按照武則天的相貌雕刻的。

3)原裝與本土化

四大石窟里,新疆克孜爾石窟,相對最原裝,雖然有龜茲人特征,但整體都是印度與中亞風格。

隨著東傳,到了敦煌莫高窟,佛像里的融入漢文化元素,漸漸入鄉隨俗。

到了云岡石窟,融入了游牧民族的特征,有小胡子,穿鎧甲,用了很多綠色(綠色是當時契丹民族喜歡的顏色)。可以看出北方游牧民族的一種不受正統思想束縛的奔放與自由感,看到北方民族人的氣質。

再到龍門石窟,可以看到中原漢族人的面貌特征就更明顯了,中華民族大一統的面貌,在石窟里就反映出來了。

從克孜爾石窟到龍門石窟,就是佛教在中國傳播的過程,從外來文化到入鄉隨俗,與中原文化深度融合。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|