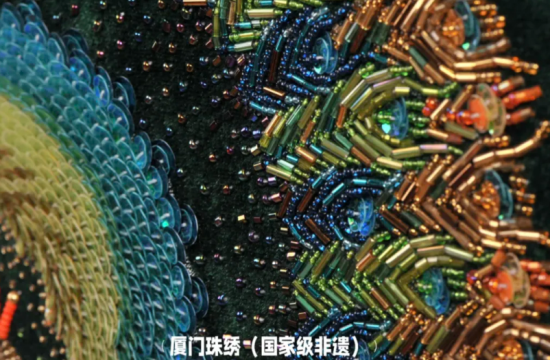

廈門珠繡起源于唐朝,鼎盛于明清時期,中華人民共和國成立后工藝逐漸失傳。其設計精美,色彩對比強烈,經過專業繡工將多種色彩的珠粒經手工縫制而成,具有獨特的裝飾手法和藝術風格,其珠光寶氣,晶瑩華麗、新穎別致、色彩明快,經光線折射有浮雕效果。

珠繡歷史

廈門珠繡是具有獨特藝術風格的裝飾性手工藝品。珠繡工藝真正起源于何時無從考究,但在司馬遷所作的《史記》春申君傳中曰:“春申君客三千余人,其上客皆躡珠履”,可知早在漢代就有了用珠子繡制的鞋子。

2021年5月24日,廈門珠繡經中華人民共和國國務院批準列入第五批國家級非物質文化遺產名錄,遺產編號為Ⅶ-128。

工藝手法

廈門珠繡運用凸繡、平繡、串繡、粒繡、亂針繡、豎針繡、疊片繡等傳統的工藝手法,繡制出淺浮雕式圖案。

全珠圖案構圖嚴謹、密不容針;半珠圖案優雅秀美,清新悅目。

制作工序

廈門珠繡采用閃亮奪目、五彩繽紛的玻璃珠子和電光膠片。廈門珠繡用的玻璃珠子,似小米粒,形狀有圓、橢圓、長方、六角等,顏色有紅、黃、藍、黑、紫等。有的珠面有花紋,有的會閃閃發光。電光片徑約3毫米。

廈門珠繡有珠拖鞋、珠掛圖、珠繡包等一百多個品種。

珠繡拖鞋制作工藝具體流程如下:布料合布,沖裁(包括沖面、沖內里、沖滾邊、裁襯布、沖紙板),鞋面印花、糊鞋面、滾鞋口、繡珠面、糊內面、網鞋、涂膠粘合、壓底成型、檢驗包裝出廠。

珠繡拖鞋是廈門珠繡的代表作,分為全珠、半珠兩大類

全珠是在抱鞋面上全部繡滿色澤鮮艷的珠子和電光片;半珠是在各種質料(絲絨、平絨、羅緞、尼龍綱等)的拖鞋面上用各色玻璃珠、電光片繡成各種圖案。

廈門珠繡作品包括包袋、服飾、掛圖等,形式多元,表現內容豐富,成為人們日常生活的裝飾品,時尚的點綴。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|