當下,氣候變化及其產生的影響受到全世界廣泛關注。異常天氣、極端氣候引發系列連鎖反應,一些世界遺產在災害中遭到重創,令全世界嘆惋。日前,山西省生態環境廳、山西省文物局和山西省文物保護基金聯合發布《氣候變化下文化遺產保護宣言》,呼吁全社會高度關注氣候變化對文化遺產的深遠影響,為后世子孫留下豐富的歷史遺產和文化財富。

文保工作面臨新要求

近年來,海水侵蝕、森林火災、洪澇干旱、突發地震等導致文化遺產受災事件時有發生。

2021年10月,山西一場反常的強降雨讓王小龍記憶猶新。在那一場持續強降雨中,山西不少古建筑受到傷害。

山西省古建筑與彩塑壁畫保護研究院副院長王小龍介紹,不同時代的建筑設計與當時當地的氣候條件有直接關系。古人一直遵循敬畏自然、尊重自然、適應自然的理念,因地制宜地創造自己的居住場所。其中最常見的一個規律是,在氣候變冷、降雪較多的時期,房屋屋頂更陡峭,使得積雪更易滑落,而溫暖多雨時期的建筑屋頂坡度明顯變緩。

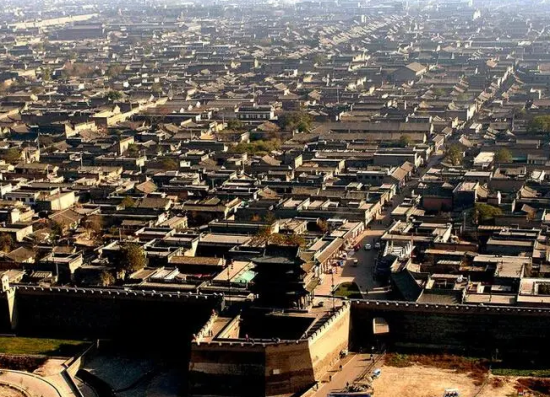

“山西歷史上降雨量較小,是古建筑能保存至今的一個重要原因。”王小龍告訴記者,突如其來的暴雨打了山西古建筑一個措手不及,大量古代建筑遭到雨水沖刷侵蝕困境。其中,受強降雨影響,山西平遙古城城墻84號內墻發生局部坍塌,坍塌長度約25米。

針對平遙古城墻“外磚內土”的特點,文保人員采用改性夯土對城墻修復,大大提升了夯土的密實度、堅硬度及防水性能。王小龍介紹,水害是建筑遺產面對的最常見、破壞力最強的災害類型之一。其對古建筑的破壞包括日常降雨帶來的屋頂滲漏、墻體和裸露木構件潮濕,地表水、地下水帶來的墻根、柱腳潮濕。這些都有可能引起建筑木構件腐朽、磚瓦構件泛堿、夯土結構失穩。另外,強降雨引發的洪水、泥石流、地基不均勻沉降會對古建筑造成更嚴重的結構性損傷。

“雨水較少時,建筑可以及時排除濕氣;但連陰雨或者連續強降雨,可能導致材料劣化,引起局部歪閃、坍塌,甚至整體倒塌。”王小龍說,近年來氣候變化,尤其是降雨增加,給文保工作帶來新挑戰,也提出了新要求。

為應對氣候變化帶來的不利影響,近年來各國政府和國際組織紛紛采取行動。王小龍介紹,1992年聯合國環境與發展大會通過了《聯合國氣候變化框架公約》,為國際社會應對全球氣候變化問題制定了一個基本框架。2017年,聯合國教科文組織出臺《氣候變化問題行動戰略》,它對世界文化遺產的保護有著非常重要的指導作用。2021年,國際古跡遺址理事會年度會議通過了“文化遺產與氣候變化行動”2021—2024三年科學計劃,以期完善氣候變化影響下的遺產保護工作體系。

數字技術提供解決新方案

“保護文物的行動,不僅在災害之時,更在日常的每刻每時。下雨了防水,發生火災了防火,這樣的應急措施很重要,但并非長久之計。”北京大學考古文博學院教授徐怡濤認為,應對氣候變化風險,除了要充分了解文物的自身材料性質,還要結合其所處環境面臨的氣候變化趨勢及環境變化特點,開展有針對性的保護工作。以古建筑的日常維護為例,平常做好一些不起眼的工作,比如屋頂拔草、更換個別椽子或門窗構件、墻體抹灰、加固松動的臺基、局部修補或更換風化的地磚等,就能幫助古建筑延年益壽。

在王小龍看來,讓文化遺產免受氣候變化帶來的損害,需要全社會付出努力,更需要多部門、跨學科合作。同時,要不斷優化文物保護政策體制機制,提升遺產抵御風險的能力。

為了應對氣候變化對文物保護工作造成的影響,近年來科技已經起到了關鍵作用。譬如高光譜成像儀、光學相干斷層掃描系統等高科技設備,能夠對文物質地結構、工藝信息等進行無損檢測分析,有利于深入發掘和全面認知文物本體價值。在文物修復和展示方面,借助多圖像三維建模、3D打印等技術手段,可以高精度、快速獲取文物三維幾何數據,為修復工作提供幫助,促使文物恢復本來面貌,最大程度地保存其原始價值。

盡管人類的積極作為可以減輕氣候變化的影響,但是世界遺產本身的老化、劣化也難以人的意志為轉移。聯合國教科文組織國際自然與文化遺產空間技術中心副主任王心源認為,數字化是延緩文化遺產老化甚至永久保存文化遺產信息的一個重要手段。

新應用開啟文物保護新空間

不久前,曾侯乙尊盤數字化復原成果發布,該成果運用工業CT技術,首次獲取曾侯乙尊盤完整三維結構模型,并通過數字化處理,制作三維數字化復原視頻。

作為我國迄今為止制作工藝最為復雜的青銅器,曾侯乙尊盤被考古界視為商周青銅器的巔峰之作。此次業界專家運用工業CT技術對曾侯乙尊盤精準三維掃描建模,清晰復原內部結構,走出了文物數字化之路。

“文化遺產對氣候變化很敏感,聯合國教科文組織2024年初公布的數據顯示,全球六分之一的文化遺產受到氣候變化的威脅。”山西科城能源環境創新研究院助理研究員吳媛楓說,氣候變化對文化遺產的影響是多方面的,包括短期影響和長期影響。她告訴記者,根據相關研究,溫度升高可能導致一些古代建筑材料受熱膨脹,引起結構變形或損壞。高溫還有可能加速化學反應,導致油畫或壁畫顏料褪色。

全球性的氣候變化使得極端氣候事件發生頻率逐年升高,暴雨即是其中的典型代表。吳媛楓告訴記者,洪水、颶風等在一定程度上可能導致文化遺產遭受物理破壞,同時突然增加降水可能導致地下水位上升,帶來潮濕和霉菌生長,從而損害文物。這些影響類型都表明,文化遺產保護工作需要綜合考慮氣候變化帶來的復雜挑戰,并采取相應的應對措施。

“歷史文化遺產是不可再生、不可替代的寶貴資源。”王小龍認為,數字技術為文化遺產保護和利用提供了全新的解決方案。它不僅可以更準確地記錄、更完整地保存古建筑所蘊含的信息,更為科學管理與深入研究提供了數據支撐,也可以提升文化遺產活化利用水平。

“復雜的氣候變化下,如何保護好歷史文化遺產,更好挖掘其多方面價值,使其融入當下人們的生活,是當代文保人面臨的課題。數字技術的廣泛運用,為解決這一課題開啟了新的空間,并且潛力無限。”王小龍說。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|