監獄是人類社會發展到一定歷史階段的產物,是隨著階級的出現、國家的產生而產生。以中國古代監獄為研究對象的群體多為法律史方面的學者,鮮有考古遺存的發現與研究,本文試從這一角度對中國古代監獄遺跡提出一點遐想。

上海政法學院王志亮教授在其著作《中國監獄史》中,將中國古代監獄的發展劃分為孕育與誕生(原始社會—春秋)、成長與成型(戰國—宋)和停滯與倒退(遼金—清)三個階段,將監獄置于法制建設進程的背景下進行了詳細的梳理。

其中,秦漢之后相關的文獻記載較為豐富,據此學者們對各時期的獄制研究較為完善。除獄制外,部分紀實性文學作品(如清代方苞所著《獄中雜記》)也讓我們對古代監獄內部真實的狀況有一定了解。

秦漢之后的監獄

秦朝是我國第一個統一的封建專制主義王朝,率先開創了中央和地方兩級監獄設置體系,此后為歷代封建王朝沿用。中央監獄目前似乎尚未有發現,本文主要就地方監獄進行一點討論。目前中國境內保存較好的古代地方監獄遺跡并不多,茲取幾例簡單介紹。

密縣監獄:河南省密縣古縣衙始建于隋代大業十二年(616年),歷經隋、唐、宋、元、明、清各代,距今已有1400年的歷史,是國內現存歷史最久的官署衙門。監獄位于衙署西側,由圍墻、外監、內監、刑房、班房及獄神廟等組成,整體構成相對獨立的空間。整個監獄建筑群采用青磚紅瓦,圍墻高達3米,圍墻厚近80厘米。

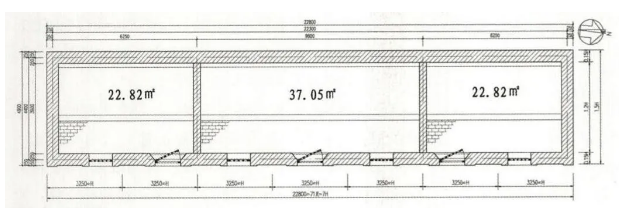

密縣縣衙男監平面圖

蘇三監獄:山西省洪洞縣城內舊縣衙的西南隅坐落著一座明朝時期的監獄,建于明洪武元年至洪武二年(1368—1369年),民間稱“蘇三監獄”。歷史上曾多次遭到破壞并經過多次重修。1984年初,在山西省文管部門的支持下,發掘出原獄基址,搞清了原獄的面積、布局和結構,并在此基礎上進行重建,復修后的監獄基本保持了原先的規模和布局。

監獄占地面積六百多平方米,分為內監、外監、女監,監內有水井、獄神廟。進入監門需要連續拐四個直角方進入寬約一米的甬道,甬道兩側低矮的牢房就是外監監舍。內監位于甬道盡頭,專押死刑犯,監門上繪有狴犴頭像,稱為“虎頭牢”。“虎頭牢”門高不過三尺有余,但墻壁有四尺多厚,十分堅固。牢門有兩重,兩道牢門的門扇一道內開,一道外開。可以說是明代死囚牢房的代表。另有專門處置死囚的“死囚洞”。監獄為防止犯人在汲水時自殺、殺人或發生意外,井口直徑僅為20厘米。

蘇三監獄內景

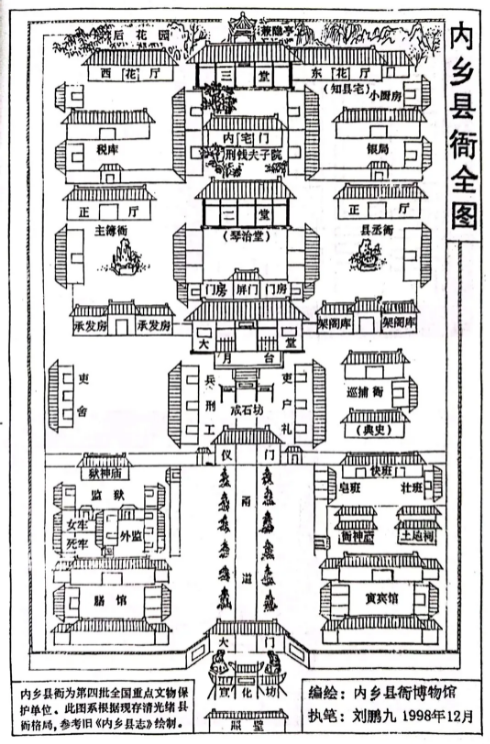

內鄉縣衙監獄:位于河南省南陽市內鄉縣,監獄在縣衙西南,由獄神廟、禁卒室、刑訊室、死牢、普牢和女牢等組成,形成縣衙內一個相對獨立的空間。監獄大門左右兩側鐫刻了狴犴圖像,涂以青色,渲染恐怖氣氛。獄神廟位于監獄北部,十分威嚴,里面供奉的是獄神皋陶。監獄內死牢、普牢和女牢各成封閉院落,相互獨立,禁卒室位于各監區之間必經之路上,管控相當嚴格。監獄內各監室及監區的門非常狹小,僅能容一人通過,監室的門低矮尤甚,不足一米五,囚犯進出要低頭縮身。監獄內水井位于禁卒室外,井口上壓一圓形大石,中間挖一小孔,汲水時必須使用小水桶,防范意識明顯。據內鄉縣衙博物館編《內鄉縣衙與縣衙文化》一書記載,監獄遺跡搶修時出土有腳鐐。

內鄉縣衙平面圖

由現存的幾座古代監獄遺跡可以總結出地方監獄的若干特點。首先,除一些特例外,監獄基本位于官署的西南部。除本文介紹內鄉縣衙監獄和密縣監獄外,清代的《直隸總督署全圖》中也有獄房在西側的記錄。據研究,這應當與古人崇尚風水有關,西南屬坤位,坤主陰,又如古人認為主西方的昴星主管獄事,因此多將監獄設置于衙署內西南側;其次,監獄基本構成一個相對獨立的空間;再次,監獄的安全防范性極高,圍墻高大,墻體加厚,空間密閉;最后,監獄內有刑具等特殊遺物。

以上述特點來觀察考古發現的歷史時期地方衙署遺址,或許有可能找到監獄遺跡的蛛絲馬跡,也可能為將來可能發現的相關遺跡的性質判斷提供一點線索。以秦漢時期為例,目前考古發現的地方郡縣城址740多座,其中一些城址進行了發掘,有的還涉及到了官署,在未來的考古工作中,在保存較好的城址內發現監獄遺跡是有可能的。洛陽東漢刑徒墓地中出土大量墓志磚顯示這些刑徒來自各地的獄所,若能夠有與這些獄所對應的考古發現,意義重大。此外,刑徒墓地對應的“刑徒住地”也應當是一個值得關注的問題。

當然,不可否認的是,歷史時期監獄遺跡的辨識存在很大困難。如著名的南宋時期關押岳飛的大理寺獄,具體獄址就有不同看法。這反映出在古今重疊型城址中尋找、判斷監獄遺跡是一件困難的事情,很多此類城址的大體布局都因埋藏于現代城市之下而難以明晰,加之后世各代的建設可能使原先的一些建筑早已不存,要確認監獄遺跡更是困難,這也需要機緣和運氣。

三代時期的監獄

文獻記載夏代有監獄,如《左傳·昭公四年》載:“夏啟有鈞臺坡之享”,又如《竹書紀年·帝癸》載“二十二年商侯履來朝,命囚履于夏臺”,《竹書紀年》載“夏帝芬三十六年作圜土”,《博物志》載“夏曰念室”等。從文獻記載來看,夏代的監獄有“鈞臺”、“圜土”及“念室”等名稱。其中,“鈞臺”應屬于一種特殊建筑,并非專門的監獄設施,“念室”更多是取誡勉、反省之意,只有“圜土”是對夏代監獄建筑形制的直接描述。

“皋陶作獄,其制為圜,象斗,墻曰圜墻,扉曰圜扉,名曰圜土”,圜同圓,“圜土”為一種圓形的土牢。莫高窟盛唐時期45號窟南壁的觀音經變畫中,見有類似“圜土”一樣的監獄,外方內圓、墻頭插滿鐵蒺藜,里面關有囚犯,獄外還有刑具。二里頭遺址被多數學者認為是夏代晚期都邑遺址,近年來考古工作者據田野工作對二里頭遺址聚落形態有了新認識,其中宮城內各區可能均以圍墻構成相對獨立的空間,其中某個區內是否會發現類似“圜土”的監獄遺跡,值得期待。

莫高窟盛唐45號窟壁畫所見“圜土”

商時期有關監獄的文獻記載有《竹書紀年·帝章》載“二十三年囚西伯于羑里”,《博物志》載“殷曰動止”等。“羑里”的性質應當與“鈞臺”一樣,“動止”含義則與“念室”相同,均不是對監獄形制的記錄。但是甲骨卜辭提供了難得的信息,卜辭有貞問“其作圉”的記錄,還有“冰圉”、“爻圉”等地名。“圉”字意為一個人雙手戴著梏被囚禁在雙圍墻或方形地牢里,防其逃逸。另外,甲骨文中還有“囚”、“獄”兩字,都指向當時的監獄或為方形地牢。

1937年中央研究院史語所考古組在對殷墟的第十五次發掘中出土有兩件陶俑,男俑背后雙手帶梏,女俑則雙手帶梏于胸前。

《周禮·秋官·掌囚》載“凡囚者,上罪梏拲而桎,中罪桎梏,下罪梏。”鄭司農云:“拲者,兩手共一木也,桎梏者兩手各一木也。”兩件陶俑的形態反映的應當就是“拲”,有學者認為出土這兩件陶俑的小屯村北地“C”區YH358窖穴就是地牢。另有部分研究者認為殷墟遺址一些埋有人骨的狹小深坑是當時的地牢。這樣的可能性是存在的。但是也要考慮到如果每一個囚犯都“擁有”一個獨立的地牢,恐怕不太現實。當然這對于殷墟遺址中部分方形地穴遺跡的性質解讀,提供了一種思路。

周代有關監獄的文獻記載也很豐富。如《禮記·月令》載“仲春三月命有司省囹圄”,《周禮·地官·比》載“無授無節,則唯圜土內之”,《周禮·秋官·大司寇》載“以嘉石平罷民。凡萬民之有罪過,而未麗于法而害于州里者,桎梏而坐諸嘉石,役諸司空”,《左傳·僖公二十八年》載“執衛侯,歸之于京師,置諸深室”,《越絕書》載“吳獄庭周三里,春申君所造”等。

其中,“嘉石”為置于宮門外朝門左邊、刻有勸告罪犯悔悟的文字的石頭。“圜土”則是對夏代監獄的延續。“深室”則是類似地下室一樣的囚室,類似“深室”的監獄在秦漢之后仍然存在。西漢時的長安縣獄“穿地方深各數丈,致令辟為郭”;北朝時除諸獄之外,又掘地為獄,稱為土牢;吐蕃監獄“窟地深數丈,內囚于中”;金初期,“其獄則掘地數丈為之”等。對于兩周時期的都邑遺址而言,如能發現監獄類遺跡,必然會對城址布局產生新的突破和認識。

堯舜時期有沒有監獄

以往法律史學者在梳理中國古代監獄時,基本以夏代作為監獄產生的起點,將“皋陶造獄”作為傳說看待,更是將堯舜時期歸為原始社會。認為即使堯舜時期有監獄也只當是類似“叢棘”那樣的“原始形態”,真正的監獄此時應當還沒出現。

西北政法大學李文彬先生在梳理中國古代監獄史時指出:“在我國古代,獄制與刑制有形影表里之關系”,“刑制與獄制同時產生,同時發展,則是歷史發展的客觀實際”。文獻中對堯舜時期的刑制的有較為明確記載,如《尚書·堯典》有記載:“象以典刑,流宥五刑。鞭作官刑,樸作教刑,金作贖刑。”又如《太平御覽》卷第六百四十五引《尚書大傳》載:“唐虞之象刑,上刑赭衣不純;中刑雜屨;下刑墨幪。”從文獻角度來看,堯舜時期應當出現了與刑制相匹配的獄制。

多年的考古發現與研究表明,山西襄汾陶寺遺址極有可能就是堯舜時期的都邑性遺址。陶寺遺址一系列考古現象表明,當時的社會復雜化已經達到了相當高的程度,階級分化已經出現。作為統治階級的工具,監獄應當已經在這一時期出現,只是暫時還沒有發現或辨識出來。

本文并未依據現有發現對中國古代監獄遺跡進行過多辨識,只是提出一個問題,供讀者思考和討論,如有錯訛,請多指正。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|