我國是世界上最早出現貨幣的古國之一。《鹽鐵論》中提到:“夏后以玄貝,周人以紫石,后世或金錢刀布。”由此可見中國貨幣歷史之悠久。源遠流長的貨幣歷史貫穿著中華民族金融史,為其研究提供了不可多得的線索。

先秦貨幣

早在夏朝時期,貝殼就已經開始起到貨幣的作用。到了三千多年前的殷商時期,中國最早的貨幣貝幣就應運而生了。

貝幣

先秦時期,諸侯林立,形成了四大貨幣體系:布幣體系、刀幣體系、圜錢體系和楚幣體系。這四大體系分別反映了先秦各地區的金融特點。

秦漢貨幣

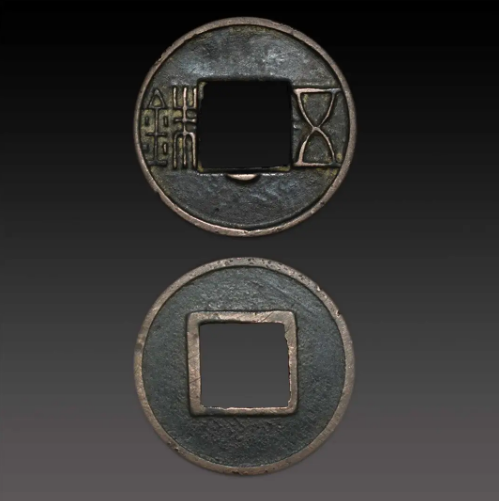

公元前221年,秦始皇統一六國,以秦法同天下之法,以秦幣同天下之幣,統一發行使用秦半兩。秦半兩的統一發行和流通管理都由中央政府控制,秦朝金融體系體現出強烈的中央集權特點。

秦半兩

漢朝的錢幣制度和秦朝一脈相承。漢武帝為了穩定貨幣和加強財政,先后實行了六次貨幣改革。最后一次改革所鑄行的五銖錢使用長達七百多年。

五銖錢

五銖錢是一種先進的錢幣體制,它的出現結束了漢朝幣制混亂、民間私鑄嚴重的局面,促進了漢朝貨幣金融體系的發展與成熟。同時也證明了貨幣在對金融市場的穩定與發展上起著至關重要的作用。

西漢時期的賈誼總結出了“奸錢日繁,正錢日亡”的規律:百姓通常會用劣幣來進行支付,將有價值的良幣收藏起來,人們都有用最少的代價來完成交易的動機。賈誼的貨幣理念在一定程度上映射出西漢時期的金融市場中“劣幣驅逐良幣”的現狀。

隋唐貨幣

隋朝也同樣使用五銖錢。隋煬帝楊廣對外不斷擴張,連年戰爭消耗大量人力財力;對內同時開展建東都、鑿運河、修長城等幾個巨大工程,國家財政開支陡增。這些巨額開支迫使百姓私下鑄錢,市場上惡錢大量流通,從而引起通貨膨脹,隋朝金融體系也因此崩塌。

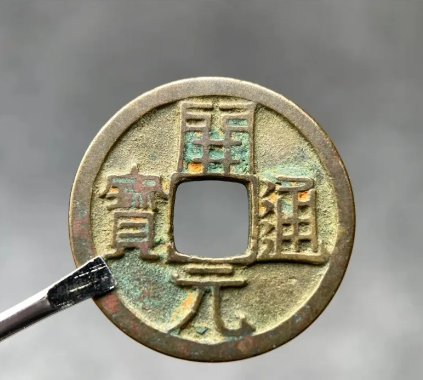

唐朝建立之初,五銖錢仍然得到沿用。武德四年后,高祖為了振興金融市場,鑄行開元通寶。此后一切古錢和私錢均被驅除,出現了“良幣驅逐劣幣”的局面。另外,開元通寶還具有很強的購買力,三文錢就能買一斗米,百姓尤為樂用。

開元通寶

開元通寶的背面大多有一道月牙狀的標記,該標記被稱為“月牙紋”,也被稱為“甲痕”。

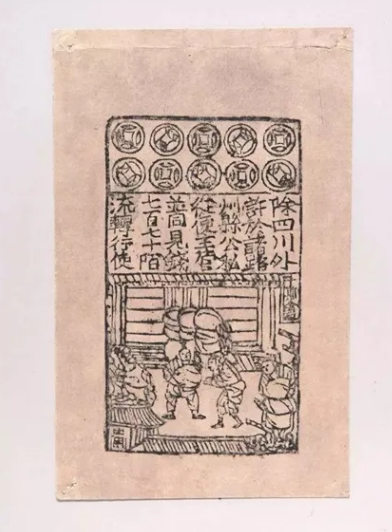

北宋交子

到了北宋時期,我國四川地區出現了世界上最早的紙幣——交子。交子由官方發行,官方通過調整供應量、規定用途等方式來管理交子的流通和穩定幣值,這為后朝的貨幣政策和風險管理提供了重要的參考。

交子

明清貨幣

明朝貨幣金融體系更注重于貨幣本身的價值。永樂二十年,由山西等處提刑按察司頒布的“用錢令”反映出紙幣流通不暢、銀錠盛行。明末金融體系正是因為背離了紙幣發行量必須以流通中所需要的金屬貨幣量為限制這一規律而崩潰。

銀錠

清代共鑄五式順治通寶。這五種錢式成為清朝鑄錢的標準。但到了咸豐時期,清政府為了緩解財政危機開始鑄造大錢,于是出現錢制混亂的現象。清朝末年,貨幣貶值,惡錢橫行,錢制崩壞。錢制與社會經濟背道而馳,消亡成了必然結果。

順治通寶

民國貨幣

1933年,國民政府廢兩改元。銀元正面為孫中山像,背面為帆船,也稱“船洋”。此后法幣、金圓券、銀圓券的發行都成了我國漫長金融歷史中的過眼云煙。

船洋

現代貨幣

1948年,中國人民銀行成立并發行第一套人民幣。第一套人民幣的發行結束了國民黨統治下的通貨膨脹和多種貨幣并存的局面,為新中國的經濟恢復和發展奠定了基礎。時至今日,我國已經發行了五套人民幣。

穿越千年的貨幣傳承,累積千年的歷史沉淀,都是如今鑄就一個具有中華民族特色的金融大國必不可少的因素。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|