從古至今,古人的坐姿可分為席地而坐和垂足兩大時期。遠在商周時期,古人“坐”的姿勢是兩膝著地,兩腳腳背朝下,臀部落在腳踵上。如臀部抬起上身挺直,就叫跽,又稱長跪,是將要站起來的準備姿勢,也是對別人尊敬的表示。古代一席坐四人,共坐時,席端為尊者之位。獨坐時,則以中為尊,故卑賤者不能居中。既為人子(即尚未自立門戶者),即使獨坐也只能靠邊,如果有五人以上相聚,則應把長者安置于另外的席上,稱為“異席”。

古人習慣于“席地而坐”。狹義的“席”一般用蒲草編制,呈長方形,置于筵(竹席)上,是為了防潮而墊在身下的,故可鋪幾重。《禮記.禮器》說,“天子之席五重,而諸侯用三重,大夫兩重。”貧苦人家可以無席鋪墊,但對于貴族來說,居必有席,否則就是違禮。

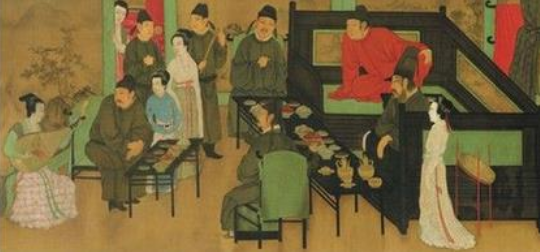

從晉開始,跪坐的禮節觀念逐漸淡薄,坐姿隨心。到南北朝,高形坐具出現。入唐后,席地起居的習慣逐步有所改變。不僅椅凳多見,高形桌案也開始出現,但跪坐仍存在。唐代處于交替時段。宋代,桌椅開始真正進入人們的生活。但是,桌椅的流行,在上層社會還有頗大的阻力。陸游《老學庵筆記》卷四記載,“徐敦立言:往時士大夫家婦女坐椅子,兀子,則人皆譏笑其無法度。”可見北宋時期士大夫家內的婦女還不得坐椅子,否則即被視為不懂規矩。

隨著社會的進步,椅子作為一種方便的坐具廣泛普及。宋代之后婦女坐椅子就不算違禮了。宋代進入完全高坐時期,南宋已相當完備,而明代至清前期達到鼎盛。明代、清代人們的思想還被禮儀、宗教等觀念束縛著,封建思想講究內外有別、長幼有序等也體現在家具設計上,那些被認為不夠端正的三角形、梯形等造型被完全否定。

明代的椅子在當時是表示威望和尊嚴,坐起來并不是非常舒服。如中國皇帝的龍椅,刻了九條龍盤在椅背和扶手上,其中一個龍頭就雕刻在靠背的中央且是突出的,人要是靠上去會頂背。還有寶座,是一種體形較大的椅子多陳設在各宮殿的正殿,有時也放在配殿或客廳陳設,一般仍放在室內中心或顯著位置。這類大椅很少成對,都是單獨陳設。為使用者增添威嚴之感。清式寶座的特點是尺寸大,結構復雜,用料規范,做工精細,裝飾瑰麗,顯現出皇家的尊貴和豪華氣派及象征社會等級或榮譽。

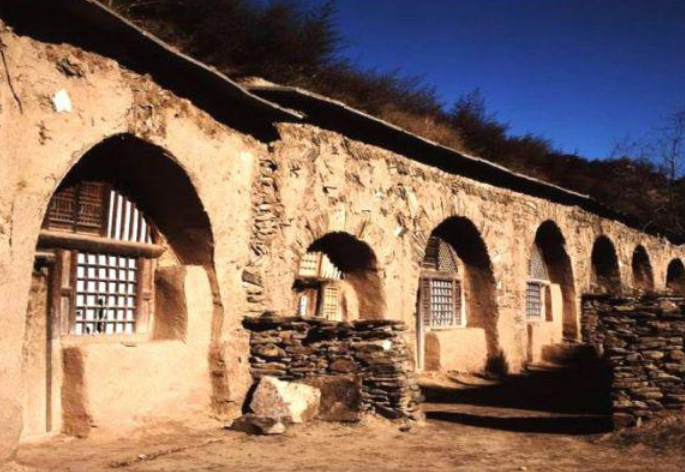

席,我國古老的坐具之一,《禮記.禮運》中記載:“昔者先王,未有宮室,冬則居營窟,夏則居橧巢。”可以想象,先人在洞穴居住之時,日坐夜臥,為了防蟲防潮必定要有鋪墊之物,或樹皮、獸皮,或草墊等,這便是席的前身。薦席出于神農的傳說,雖然無據,但席是最古老的坐具是無疑的。

我們從祖先所創造的古老起居形式——席地跪坐之中,也可看到席這一坐具,在祖先的生活中占據何等重要的位置。那時,從天子、諸侯的朝覲、饗射、封侯、祭天、祭祖等重大政治活動,直到士庶之婚喪、講學以及日常起居等,都要在席上進行。由此我們又看到:席在古代可以說是用途最廣的坐具了。

在周朝的禮樂制度中,對于席的使用有嚴格規定。席的材質、形制、花飾、邊飾以及使用,都要視身份地位的貴賤與高低而不同,就是要按照禮的嚴格規定行事,決不可有絲毫的違反。下面我們從三個側面來看席的使用所反映的等級制度。

坐分跽與踞,跽包括90度直跪,以及在日本還在沿用的日常正坐,坐自己腳后跟上。而踞就是屁股著地,雙腿朝前或朝外。

這種跪坐方式,始于室釘時代(1336–1573)末期,在這之前,日本人的坐法跟韓國人相同,男人是盤坐,女人是豎立著單膝半跪坐著。后來茶道茶室被設計為很小一個房間,盤坐會碰到鄰人膝蓋,才改為跪坐方式。另一種說法是,室釘末期的女人和服下擺變成直筒式,無法保持豎立單膝的坐法,才改為跪坐的。

“禮崩”之說

禮,是對社會風氣,生活習俗,道德規范等的一個統稱。無禮不立,它隨著朝代,統治者,社會變革發生變化,如居喪三年,我們早已不守其則,也不會有人責怪你。其實這就是禮崩。如居喪三年,如斂膝端坐(就是古人的跪坐),禮崩了就從心理上有能接受胡人,等其他文化傳來的生活方式的可能性。

魏晉時期,算是漢朝禮制的最后堅貞時刻了,因為隨后的五胡亂華,東晉十六國導致中原淪陷,大量漢制遺民流落到江南重新建立王朝,從周禮起始建立,中華文化頭一次受到幾近毀滅性的打擊,那些說都會被漢化的,其實還是過于理想了,禮儀肯定受到了極大的重創,但便于對外來文化的吸收。

坐具的引入

禮崩的同時,四面八方的其他民族入主中原,建立統治地位,絲路傳來的胡床等坐具,佛教的興起帶來的高足坐姿和新的禮俗,讓高足家具不再只是皇室小圈子的玩物,以及僧侶的參佛習慣了,被更多人所熟知。但是到南北朝這個時候還是沒有能充分影響到大多數人。

高足家具的普及

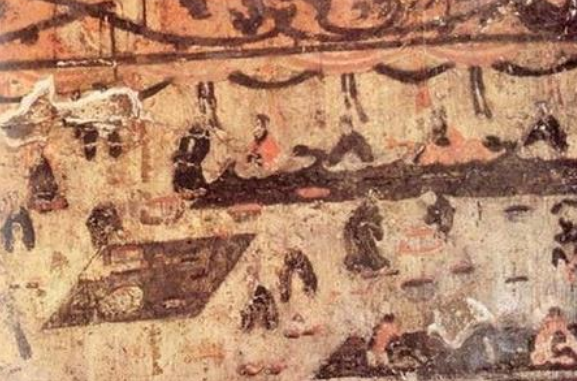

到了五代十國在名士、文人的圈子里也受到了很大的歡迎,這時候我們開始能在傳留下來的古畫壁畫里看到。因為這個變化的確是要經過長期的禮俗和現實的沖突才能成功,經過隋唐,五代數百年才被民間大量學習和改變。到宋朝,基本上垂足而坐以及高足家具才算普及到民眾。

推動這個變化的其他原因

比如服飾的變化,那時的服裝本是一層層布料,但是沒有內褲啥的,有也是留褲襠的,而跪坐是可以完好得遮擋你的羞羞的;你要是叉著腿坐著,那就叫非禮了。而隨著游牧民族的一些文化入侵,褲子就傳入了中原。垂足而坐從此就顯得自然多了。

推動這個變化的其他原因

木工技藝,東周時魯班就是傳名至今的木工大師。到唐宋時期的木建筑更是到了巔峰,桌案幾類等家具也已經是成熟度很高的家具形式,為椅子的創作和制造提供了強大基礎。而宋初版印的《營造法式》等木作書籍大量的發行,也為民間的家具制造提供了專業知識。

日本并非完全沒有高足家具的,只是沒有普及性的應用。日本從東漢就開始與中國有文化交流,其實主要是學習,直到唐代894年最后一批遣唐使后。中日的交流就少了很多,而且漸顯交惡,來搶劫的有,學習的少。而高足家具的大量普及是不早于五代的,而日本遣唐使們并沒有受到大量高足家具的影響。

日本雖然有過不少內戰和改革,但是沒有受到過毀滅性的禮崩。直到現在,日本的傳統文化依然是最具漢唐遺風的特點。禮制也是,你去看《禮記》里講的跟日本生活禮儀有多少相似度。

從建筑說起

中國,從最開始的所謂穴居,到現在,有一個非常重要的變化——就是從席地而坐,到現在的“高坐”。但是像日本或者韓國,很大一部分傳統還是保持了席地而坐。中國在漢朝到唐朝這段時間基本上擺脫了席地而坐。這個是非常偉大的一個轉變。因為席地而坐所接觸到,所看到的東西,及整個空間的尺度,跟“高坐”是完全不一樣的。

這個現象在日本家具上可以看出來,現在日本家具尺度還是很小,永遠不會超過70公分;西方人的桌子高度,有可能是75公分;東方的傳統的八仙桌,有可能要到80公分到90公分高。這反映了人對這個家具的不同尺度的認可,導致了人對空間尺度的認可也是不一樣的。不管是宗教性建筑還是居住建筑,西方人尺度跟東方人尺度是不一樣的。

中國真正通過精良設計后的民居在秦漢之后逐漸出現。中國的民居形式與官式的宮殿或廟是有異同性的,它們的建造方式和建造技巧是統一的,只是會從形式上做一些限制。直到宋以后才有明文規定,限制官宅和民宅分別可以做成幾進幾院。

漢承先秦

基本原則沒有很大的改變,只是使席坐時代的家具不斷完備與成熟。比如幾案之類。有置于帷帳之間的長案,時或延續先秦已有的名稱而呼作桯。

魏晉南北朝

隨著佛教東傳而為習作時代穩定成熟的家具形制帶來了若干變革的因素,而此前已經出現的來自西域的胡床,更成為家具變化中一個特別有生命力的生長點。傳統家具中,席與屏風,也包括各類帷帳,都是可以折疊、方便移動的,胡床的迅速被接受,可折疊而便攜,大約也是主要原因之一。南北朝時,胡床用于軍中的事例有不少,戎服垂足坐胡床,自然既舒適又方便。

家具增高帶來的重大影響之一便是坐姿的改變

由跪坐而易為垂足坐,以及舊日為人所鄙的踞坐。佛教被人接受,踞坐卻很難通行。宋文帝時鄭道子與沙門書,論踞食的簡慢,以其不合中土禮俗也,即“稽首至地,不容企踞之禮;斂衽十拜,事非偏坐所預”,由此引起一番很是激烈的辯論,與者甚眾,最后甚至由司徒王弘以及朝臣奏請宋文帝裁定。

中國古代的席地而坐

中國古代是采用席地而坐的生活方式,直到十世紀才發展成垂足而坐的方式。現存最古老的家具是商代的俎、禁、抬盤等,木作家具最早發現于東周墓中,此時的家具(桌類)已具有后世熟知的榫接結構特征,漢代后坐具相繼出現。但此時還不是日常用具,而是儀典中供尊貴人士坐用。

中國古代的席地而坐

因為中國唐朝以前是席地而坐或睡在地上,沒有椅子凳子。日本是學習中國文化的,所以保留了中國的傳統。椅子在傳入之初并不是椅子,只是高一點的坐具,它變成后來明清那般的椅子,是經過了魏晉南北朝的引入,隋唐的轉型,宋的分工和定型的。

夏、商、周時期

夏商周時期逐步形成和成熟時期,也是中國傳統文化的孕育期。從文獻記載和考古發掘來看,商代開始有文字記載的歷史。在這里,床雖然僅僅起到道具的作用,但可以推斷,商代已出現了床,而且高度不低,下可容人。西周的統治者還根據席的優劣和裝飾特點規定了嚴格的“五席”制度。五席的質地和特點并無等級貴賤之分。

春秋戰國時期

從大量的出土實物中得知,春秋戰國出現的漆木床、彩繪床等為后來的漢代成為漆家具高峰期奠定了基礎。這床又大又矮,適合人們席地而坐的習慣。由此可以看出,當時的床已很普遍,而且制作水平已相當高。隨著人們審美意識的增強,家具不僅具有使用功能,又兼有欣賞價值和觀賞功能。

秦漢時期

當時人們的起居方式仍然是席地而坐,室內的家具陳設基本延續了春秋戰國時期的席、床、榻、幾、案的組合格局,漆木家具完全取代了青銅器而占據主導地位。西漢后期,出現了“榻”這個名稱,是專指座具的。,秦漢時期僅供坐用,后演化變成可坐可躺。

魏晉南北朝

談玄之風盛行。出現了新的起居習慣,使席地而坐不再是唯一的起居方式,為隋唐五代垂足起居方式與席地坐起居方式的等肩并存奠定了基礎。魏晉延續了秦漢時期以床榻為起居中心的方式。榻在這個時期有了新的發展,還放有筆、硯和投壺,使人會文之余,還可游戲娛樂。

隋唐五代時期

唐朝的社會經濟發展很快在文化藝術上豐富多彩,由于大興宮室和貴族府第,家具產業也得到了空前的發展。人們的起居習慣呈現席地跪坐、伸足平坐、側身斜坐、盤足迭坐和垂足而坐同時并存的情景。到唐朝人們的生活方式發生變革,人們開始坐高,雙足懸起,中國的垂足家具才逐漸興起,經五代十國至宋代垂足家具逐步完形,并完全取代席地而坐。

“席”為坐具

唐朝以前的席地而坐的“席”,算是當時的坐具了。魏晉南北朝時,西方的椅子、折凳等坐具陸續傳入中國,從此中國人的生活方式才由雙腿盤坐在地上而變成坐在椅子上。至隋、唐時代,席地而坐與垂足而坐兩種生活習慣已經同時并存,透過現存的繪畫可發現,宋、元時期垂足坐的椅、木凳及高型桌、臺、案等家具已大量存在,而傳統床榻等席地而坐的家具,其坐面與地面的距離亦已升高。可見垂足坐家具已穩固地占據宋、元家具主導地位。

「席地而坐」在中國消失了在日本韓國卻被保留

椅子曾經傳入過日本,當時全日本只有平太政大臣清盛擁有,后來有人傳閑話,清盛公才給天皇敬獻了一把宋椅。日宋貿易在清盛公權傾朝野時達到頂峰,不過隨著源賴朝推翻平氏政權,新建立的鐮倉幕府將重心放在武士制度的構建和莊園的經營,從此日宋貿易基本斷絕,椅子這東西也就成了后鳥羽法皇和清盛公獨有的玩具了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|