明代建筑是指公元1368-1644年(明代)之間的建筑形式,明代時(shí)中國進(jìn)入了封建社會(huì)晚期,這一時(shí)期的建筑樣式,上承宋代營造法式的傳統(tǒng),下啟清代官修的工程作法。無顯著變化,但建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃以規(guī)模宏大、氣象雄偉為主要特點(diǎn)。

明初的建筑風(fēng)格,與宋代、元代相近,古樸雄渾,明代中期的建筑風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn),而晚明的建筑風(fēng)格趨向繁瑣。

在中國明朝時(shí)期,其設(shè)計(jì)風(fēng)格與歷史背景相互交織,呈現(xiàn)出獨(dú)特的特點(diǎn)。明朝時(shí)期的室內(nèi)設(shè)計(jì)注重藝術(shù)融合、布局合理、材料考究、色彩和圖案的運(yùn)用,同時(shí)也反映了當(dāng)時(shí)社會(huì)對(duì)家庭文化和書畫品味的重視。明朝時(shí)期的室內(nèi)設(shè)計(jì)風(fēng)格不僅體現(xiàn)了時(shí)代的風(fēng)貌,更是中國傳統(tǒng)文化在家居生活中的瑰寶。

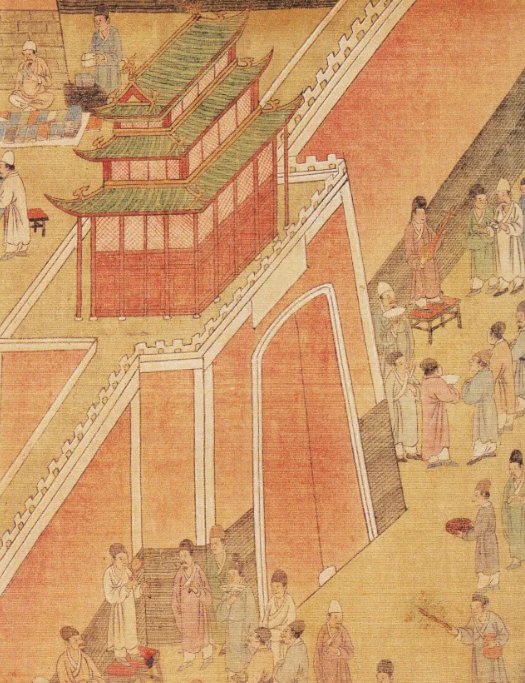

皇都積勝圖卷(局部)

明 佚名 繪 中國國家博物館藏

而明代家具設(shè)計(jì)也成為了一門獨(dú)特的藝術(shù),與室內(nèi)設(shè)計(jì)相輔相成,共同構(gòu)筑了中國傳統(tǒng)家居的輝煌篇章。明清家具與室內(nèi)設(shè)計(jì)的關(guān)系緊密,背后蘊(yùn)含著豐富的價(jià)值和意義,同時(shí)也展現(xiàn)了高水平的設(shè)計(jì)技術(shù)。

明朝時(shí)期的室內(nèi)設(shè)計(jì)風(fēng)格受到了漢唐風(fēng)、宋元風(fēng)和前期明代的影響,融合了不同朝代的藝術(shù)特色,形成了獨(dú)具一格的明式風(fēng)格。民宅室內(nèi)常見的裝飾包括壁畫、石雕、木雕、漆器、織物等,以及傳統(tǒng)的國畫和書法,展現(xiàn)了豐富多樣的藝術(shù)表現(xiàn)形式。

在材料上,明朝時(shí)期室內(nèi)設(shè)計(jì)家具多采用名貴木材,如紫檀木、酸枝木等,制作精良,體現(xiàn)了明朝時(shí)期對(duì)工藝的高度重視。地面的鋪設(shè)常采用花崗石、青石板或彩色琉璃磚,裝飾著彩繪圖案,增加了室內(nèi)的藝術(shù)氛圍。

《清明上河圖》卷局部

絹本設(shè)色ˉ仇英(款)

ˉ大都會(huì)藝術(shù)博物館藏

同時(shí),明朝時(shí)期重視家庭文化的培養(yǎng),室內(nèi)設(shè)計(jì)常融入家訓(xùn)、家訓(xùn)碑和家訓(xùn)壁畫等元素。所以,書畫品味在明朝時(shí)期也備受推崇,因此在室內(nèi)設(shè)計(jì)中常見儒雅、文人氣息。書畫品味高雅,有時(shí)會(huì)在室內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)小型書畫院,供家族成員欣賞書畫作品,與貴族文化緊密相連。

《望海樓圖》明·佚名

畫中樓閣矗立于城墻之上,下瞰大江,屋內(nèi)設(shè)有雅座與眺廊,文人三五成群,有些持卷觀賞,有些憑窗眺遠(yuǎn),前方路上有騎馬及挑行李還沒進(jìn)城門的旅客。利用原有城垣擴(kuò)大成為臺(tái)基,臺(tái)上建樓閣。

主樓為三重檐十字脊歇山頂,斗栱單抄三下昂,昂嘴、昂面的做法與宋制是一樣的「琴面昂」。山花內(nèi)設(shè)虹梁,屋脊脊飾吻獸、檐椽細(xì)繪。樓之左側(cè)突出一座四角亭,亭內(nèi)有藤墩、屏風(fēng),殿內(nèi)柱身高大,開間廣闊。樓腰間置平坐,外護(hù)以欄桿、雁翅板。

唐、宋以后,屋頂坡度由緩變峻,在樓閣建筑上多用舉折法,使得屋頂輕盈活潑,明代的城樓已有采用。本幅用界工整,青綠設(shè)色已略剝落,然屋宇脊頂之蛤粉白色顏料勾勒線條仍鮮明如故,使樓臺(tái)輪廓分外醒目。

磚砌城墻基座正面開設(shè)城門道,排叉柱式城門洞,由密集排列的木柱及它所承托的梯形木構(gòu)架形成。

城門墩頂建城樓平坐,城墩墻面向內(nèi)斜收,四周砌垛口,其上建有三開間單檐歇山頂城樓,門扇為版門、直欞窗,外圍有重臺(tái)鉤欄,游人可循設(shè)在城墻內(nèi)側(cè)的踏道直接登上城樓。在另一處有烏頭門,作為進(jìn)入城內(nèi)殿堂的入口門。

《瑞雪凝冬圖》

《瑞雪凝冬圖》是中國明朝畫家王諤的作品,高山巨石以及山下的庭院和山上的寺廟都由硬筆畫出,冷峭逼人。山下遠(yuǎn)水高闊,船帆點(diǎn)點(diǎn),落墨不多襯托了整幅繪畫的冷寒的意境。

本畫正上方有「欽賜王諤圖書」印章,可知為明代宮廷畫家王諤的作品。王諤約于1510年獲得皇帝贈(zèng)送此印,也可推知本圖為此年或之后的創(chuàng)作。兩層精緻的樓閣中,兩位文士促膝對(duì)坐,桌案擺置象徵文人身份的青銅彝器。中景處,堤岸上的攜傘文士、荷擔(dān)樵夫開始活動(dòng),遠(yuǎn)景處還有船隻帆影,左側(cè)泉水也涓涓流動(dòng),這些景況似乎暗示著嚴(yán)冬已過,春天即將到臨的景象。

《瑞雪凝冬圖》與王諤其他流傳的作品風(fēng)格不同,是屬于獨(dú)特的青綠色彩山水畫:畫家在山巒的輪廓線兩側(cè),罩染了石青、石綠礦物性質(zhì)的顏料,彷彿呈現(xiàn)冰雪消融時(shí),峰巒逐漸露出塬來絢麗的色彩。而且畫家以直向的皴筆與苔點(diǎn)繪成,讓畫作看來古拙雅致。

王諤(1462—1544),字廷直,號(hào)東原子,奉化城內(nèi)西錦里(今大橋鎮(zhèn)西錦村)。幼好讀書,酷愛繪畫,每見山水、花鳥、蟲獸和人物等,記于心,繪于畫。早年啟蒙于同里畫家蕭風(fēng),后力學(xué)唐宋名家,尤著意南宋院體畫家馬遠(yuǎn)、夏圭的山水畫,反復(fù)臨摹,自創(chuàng)新意。明弘治初,以例貢善畫被舉薦入朝。明孝宗贊謂:“諤,今之馬遠(yuǎn)也?”奉于仁智殿,寵賜日隆。正德初升錦衣千戶。正德十年(1515)冬因病歸里。十五年又奉召進(jìn)京。武宗卒,遂還鄉(xiāng),終于里。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|