古人都是去哪里避暑消夏?在沒有空調(diào)沒有電扇的古代,古人有古人避暑休閑的生活方式,他們或坦胸露乳搖扇生風(fēng);或躲避鄉(xiāng)間暫做山野村夫或泛舟湖上采蓮弄荷;或懸帆出海尋覓清涼,或只身出大漠看長河落日……總之,他們給現(xiàn)代人做一些探索和嘗試且活得清涼滋潤。不妨學(xué)學(xué)他們?

古人最佳的避暑方式莫過于“躲”進山水之中,享受大自然帶來的清涼與閑適。

古人對于夏季的養(yǎng)生很有講究,從夏至開始,陽極陰生,陰氣居于內(nèi),所以夏至以后,飲食要以清泄暑熱、增進食欲為要。宋人張耒《夏至》詩中:“長養(yǎng)功已極,大運忽云遷。人間漫未知,微陰生九原。殺生忽更柄,寒暑將成年。崔巍干云樹,安得保芳鮮。幾微物所忽,漸進理必然。韙哉觀化子,默坐付忘言。”由寫夏至這一節(jié)氣入手,道出了養(yǎng)生要洞悉時機變化、待機而動、順勢而為的深刻道理。

【明】仇英《竹梧消夏圖》(局部)

史浩的《永遇樂·夏至》,從天水一色的水波,引出無邊無際的離愁。“兩鬢青絲,皆伊染就,今已星星地”,揭示出人的養(yǎng)生也要順應(yīng)世間萬物發(fā)展變化的哲理.

防暑飲食注重冷食、涼食、瓜果。文獻記載,周朝已有掌冰的官吏和冰窖設(shè)施,如《詩經(jīng)·豳風(fēng)·七月》中有“二之日鑿冰沖沖,三之日納于凌陰”的記載。冬季貯冰,夏季食用,夏至節(jié)之后,皇家要拿出“冬藏夏用”的冰“消夏避伏”。而且從周代始,歷朝沿用,進而成為制度,于是古代夏至的迎夏儀式,除了準備各種時令小吃,宮廷里還有一個“福利”,即“立夏日啟冰,賜文武大臣”。百姓雖不能得冰,也有在這天喝冰飲的習(xí)俗。

杜甫詩中也描寫了有名的冷飲槐葉冷淘:青青高槐葉,采掇付中廚,經(jīng)齒冷于雪,勸人投比珠。誰聽了這詩不迷糊啊?被詩圣安利到了!

兩宋時期,冷飲業(yè)極為發(fā)達。冷飲鋪子遍布集市,冷飲品種五花八門。冰雪甘草湯、雪泡豆兒水、香薷飲、冰酥酪、荔枝膏水……所有的飲品名都透露著兩個字,好喝!不過,可不能“貪杯”哦,宋孝宗就曾吃得拉肚子:“朕前飲冰水過多,忽暴下,幸即平復(fù)。”

自唐朝開始,出現(xiàn)了民間經(jīng)營冰雪買賣的記錄。如唐佚名的《迷樓記》中記載,隋煬帝時,宮人為邀寵,“各市冰為盤”,以致“京師冰為之踴貴,藏冰之家,皆獲千金”。明朝“立夏日啟冰……編氓(百姓)得賣買……賣冰者手二銅盞疊之,其聲磕磕,曰‘冰盞’”(明劉侗《帝京景物略》)。清代“土人置窨冰,街坊擔(dān)賣,謂之‘涼冰’。或雜以楊梅、桃子、花紅之屬,俗稱‘冰楊梅’‘冰桃子’”(清顧祿《清嘉錄·涼冰》)。

唐代夏至節(jié),時興吃粽子、烤鵝。白居易有詩“憶在蘇州日,常諳夏至筵。粽香筒竹嫩,炙脆子鵝鮮”(《和夢得夏至憶蘇州呈盧賓客》),看得人垂涎欲滴,足以讓人食欲大動。唐代士人還有夏至后喝冰鎮(zhèn)酒醪的習(xí)慣。唐人李德裕就有“荷靜蓬池鲙,冰寒郢水醪”(《述夢詩四十韻》)的詩句。

讓我們看看古人是如何消暑的吧~

明仇英《涼亭消夏圖》

明代畫家仇英的《涼亭消夏圖》描繪的就是山中涼亭消夏的情景。畫面上崇山峻嶺,青峰疊翠,白云環(huán)繞,猶如仙境。山間瀑布飛流,泉水淙淙。涼亭之上,兩位身著官服之人憑欄而坐,品茗交談。長廊曲徑幽深,高樹涼風(fēng),于此納涼品茗,煩熱全消,正如梅堯臣所說:“高樹秋聲早,長廊暑氣微。”《涼亭消夏圖》以青綠冷色調(diào)為主,青山綠水,生機盎然,觀之頓覺周身涼爽,心曠神怡。

清代畫家袁江曾隨鹽商赴黃河以北山西等地寫生作畫,其諸多作品中透溢出濃厚的北國風(fēng)情。陜西臨潼的驪山,北麓有溫泉,唐在此建有溫泉宮,又名華清官。唐明皇同楊貴妃常到此避暑游樂,《驪山避暑圖》即以此入畫。

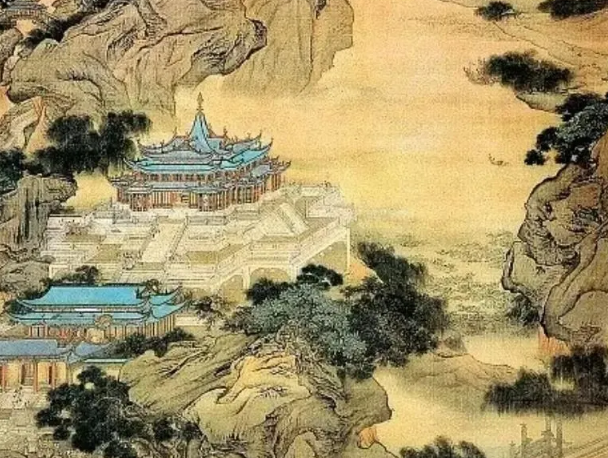

清 袁江 《驪山避暑圖》

畫中宮殿建筑群飛檐聳立,丹墀高疊,主體宮殿上的匾額書“九成宮”。一支馬隊飛馳而至,一武士正在叩啟宮門,宮苑中花木扶疏,奇珍異石羅列,渲染枝繁葉茂的夏日景色。眾多身著鮮麗衣冠的男女宮人往來其間,似是在準備排設(shè)儀仗迎接重要人物的到來。但這幅畫描繪的不僅是避暑,更像是一幅仙境圖,層層山戀迂回婉轉(zhuǎn),將人的視線帶到更遠的天邊。

畫中高樹茂林,崗巒幽深,流泉飛瀉,境界靜宓。因積墨恰到好處,故滿紙巒潤,如有水氣彌漫。既是濃陰,樹木蔥郁,避免陽光直射,自然涼快,畫中不見人,想必都在屋中避暑去了。龔賢題句似亦很自負,可見是得意之作。題識:吾友梁鷦民性畏熱,每四五月間必來乞余濃陰一幅消夏,以所居淮南無高山茂林也。茲清涼老人索畫贈客,正當(dāng)鶯筍俱來之際,為作此圖。客亦具鷦民之癖者耶?野遺生龔賢。

宋 季友直《荷塘納涼圖》

古人在水邊納涼時,往往會同賞荷結(jié)合起來。“畫船簫鼓,鯨魚葑門外荷花蕩,觀荷納涼”,炎炎夏日,撐著小船泛于湖面,正所謂:“菱葉縈波荷飐風(fēng),荷花深處小船通。”高潔的荷花能讓人的心都靜下來。

元 盛懋《山居納涼圖》

現(xiàn)藏于納爾遜·艾特金斯藝術(shù)博物館

元代畫家盛懋的《山居納涼圖》采用了傳統(tǒng)的三段式構(gòu)圖,中景處添加了大量煙云,肅穆中增添了活潑的感覺。畫中有一座水閣臨泉而建,四面通風(fēng),濃蔭遮日。尤其是水閣中的雅士身著薄紗,袒胸露腹,顯得灑脫不羈。這與宋代詩人真山民不謀而合,真山民在其《山亭避暑》中寫道:“怕礙清風(fēng)入,叮嚀莫下簾”。炎炎夏日,山風(fēng)宜人,詩人特意叮囑身邊的人不要放下亭邊垂簾,以免擋住清風(fēng)。他在亭中極目四望,只見“竹色水千頃,松聲風(fēng)回檐”,身處有風(fēng)有景的山亭,哪有暑熱煩燥之感?

從這些山水畫中我們可以發(fā)現(xiàn)一個共性,大幅畫作中山水為主,人物很小,正所謂“丈山尺樹,寸馬分人”,這句話出自唐代大詩人王維的《山水論》,他概括道:“凡畫山水,意在筆先。丈山尺樹,寸馬分人。遠人無目,遠樹無枝。遠山無石,隱隱如眉;遠水無波,高與云齊。此是訣也。”這一畫風(fēng)實際上是反映了中國古代將人融于天地之中的精神內(nèi)涵。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|