河南嵩山是中華文明的重要發(fā)源地,為五岳中的中岳,繼2004年被聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界地質(zhì)公園后,2010年,坐落在嵩山腹地及周圍的登封“天地之中”歷史建筑群又被聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。在12年前的第34屆聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)委員會(huì)大會(huì)上,各國(guó)專家在贊美中國(guó)古代建筑藝術(shù)的同時(shí),認(rèn)可了“天地之中”為代表的中國(guó)古代宇宙觀。

這8座占地40平方公里的建筑群,位于海拔1,500米的嵩山腳下,距離河南省登封市不遠(yuǎn),其中包括三座漢代古闕,以及中國(guó)最古老的道教遺址——中岳廟,周公測(cè)景臺(tái)與登封觀景臺(tái)等,歷經(jīng)九個(gè)朝代修建而成,它們不僅以不同的方式展示了天地之中的概念,還體現(xiàn)了嵩山作為虔誠(chéng)的宗教中心的力量。登封歷史建筑群是古代建筑中用于祭祀、科學(xué)技術(shù)、教育活動(dòng)的最佳典范之一。

天地之中所展示的是一種傳統(tǒng)宇宙觀

宇宙觀,就是物質(zhì)的時(shí)空觀。物質(zhì)是宇宙世界唯一存在的實(shí)體,空間是由物質(zhì)的存在而相對(duì)存在的。物質(zhì)本身是空間的有形型態(tài),一定物質(zhì)本身之外就是相對(duì)空間,或它物。人也是物質(zhì),不是物質(zhì)外的物質(zhì),而是物質(zhì)中的物質(zhì)。我們的祖先很早就提出了“宇宙”這個(gè)概念,“宇”的意思就是空間,“宙”的意思是時(shí)間。《淮南子》一書(shū)指出:“往古來(lái)今謂之宙,四方上下謂之宇”,“宇”“宙”合在一起就是時(shí)空。

中國(guó)傳統(tǒng)的宇宙觀,是把宇宙作為一個(gè)整體,探討我們所居住的大地在其中所處的位置,即天和地之間關(guān)系的看法,中國(guó)傳統(tǒng)文化的宇宙觀是天人合一。傳統(tǒng)宇宙觀反映的合和精神,講究人與自然的和諧,人是自然的一部分。“與天地合其德,與日月合其明,與四時(shí)合其序,與鬼神合其吉兇”,從天人合一的宇宙觀出發(fā),正確處理人與自然的關(guān)系。

在中國(guó)傳統(tǒng)的宇宙觀中,中國(guó)是位居天地中央之國(guó)。因而,這里成為中國(guó)早期王朝建都之地和文化薈萃的中心。中國(guó)幾大主流文明——儒、釋、道都在這里建立了弘揚(yáng)傳播本流派文化的核心基地。登封“天地之中歷史建筑群”集中體現(xiàn)了中國(guó)古代的宇宙觀,將中國(guó)傳統(tǒng)文化概念與至高無(wú)上的皇權(quán)有效地結(jié)合在一起,對(duì)中國(guó)古代建筑藝術(shù)、宗教、科學(xué)和教育領(lǐng)域產(chǎn)生了巨大影響。

中國(guó)的第一個(gè)國(guó)家建制夏,在這里誕生,第二個(gè)王朝商在這里建都,西周初年,嵩山地區(qū)已被稱為“中國(guó)”。周公旦在營(yíng)建洛邑時(shí),出土的一件青銅器“何尊”,銘文中有“唯王初遷宅于成周”,“唯武王即克大邑商,則廷告于天,曰:余其宅茲中國(guó),自之乂民”的文字表述,這是中國(guó)這個(gè)名字最早的記載。周公為了尋找天地之中營(yíng)建東都,在嵩山腳下陽(yáng)城“以土圭之法,測(cè)土深,正日影,以求地中”。《周禮》文字中記載了中國(guó)嵩山地區(qū)為“天地之中”的歷史傳承。

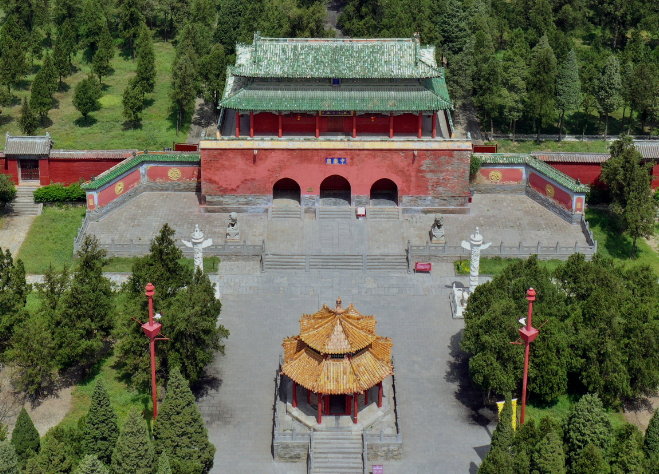

登封市觀星臺(tái)景區(qū)內(nèi)的元代觀星臺(tái)(圖:新華社)

天地之中所代表的中岳嵩山是中華民族的文化圣山

“天地之中”不僅僅是地理位置的標(biāo)注,更多反映的是人文概念。“中國(guó)”的“中”所代表的“世界之中心”的理念,作為一種神話,曾主宰中國(guó)幾千年王朝和臣民的世界觀、處事哲學(xué)與行為實(shí)踐。中國(guó)的圣山崇拜體系,在中國(guó)被認(rèn)為關(guān)系到政權(quán)和國(guó)家的安危。長(zhǎng)期以來(lái),這個(gè)體系包括了東岳泰山、西岳華山、南岳衡山、北岳恒山和中岳嵩山。作為中岳,嵩山則成為核心之核心,是“中國(guó)”之中,也被認(rèn)為是“世界之中”“天地之中”。正是建立在這種人文基礎(chǔ)上,嵩山地區(qū)以其強(qiáng)大的地域吸引力匯聚并保留了一系列不同時(shí)代、不同類型的最高代表作品,構(gòu)成了一處人類文化遺產(chǎn)的寶庫(kù)。

建筑是一種歷史文化現(xiàn)象,也是一種載體,每個(gè)時(shí)代都會(huì)留下自己的痕跡。嵩山地區(qū)的古建筑,時(shí)代跨度之大,內(nèi)容之豐富,文化之多元性,綿延不斷,這在世界上也是罕見(jiàn)的。佛教在嵩山落跡,道教在嵩山發(fā)端,儒學(xué)在嵩山光大,正是博大精深的嵩山文化熔煉了嵩山地區(qū)古建筑群落的創(chuàng)造力、生命力和凝聚力,“圣山”就是嵩山歷史建筑群的靈魂。

以“天地之中”為基本理念,嵩山歷史建筑群所發(fā)揮的精神、文化作用,對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化的形成和發(fā)展產(chǎn)生的廣泛而深遠(yuǎn)的影響,也深深影響了中國(guó)人的思想觀念和行為方式。自古以來(lái),嵩山被認(rèn)為是萬(wàn)山之祖和神仙居住之地,在君權(quán)神授的古代,嵩山就成為歷代帝王接天通地、永固江山、昌盛國(guó)運(yùn)的祭祀、封禪對(duì)象。據(jù)統(tǒng)計(jì),從周武王開(kāi)始至清末,歷史上有史可查的巡狩、祭祀、封禪的帝王就有68位。嵩山以其“天地之中”的理念,自然景觀和人文景觀的完美結(jié)合,成為中華文明最早、最重要的圣山。

新華社記者 李安 攝影報(bào)道

天地之中所反映的文明起源是中華文明重要發(fā)祥地

“天地之中”除卻地理勝形之處,更有著博大精深的文化積淀。遠(yuǎn)在舊石器時(shí)代,古人類就在這里繁衍生息,新石器時(shí)代,這里是中國(guó)史前文化最為燦爛的地區(qū)之一,孕育了著名的裴李崗文化和大河村文化,成為中國(guó)文明起源的重要標(biāo)志,誕生了中國(guó)最早的國(guó)家文明。

以“天地之中”為基本理念而匯聚于中岳嵩山的歷史建筑群,連同其中的碑刻、壁畫(huà)等類型的文化遺存,以“圣山”為景觀和文化依托,集中分布在太室山、少室山周邊40余平方公里的區(qū)域內(nèi),真實(shí)完整地反映了現(xiàn)有歷史建筑的多樣性和在地域上集中性的特點(diǎn)。真實(shí)地保留了歷代禮制、宗教、科技和教育等各種建筑類型的最高代表作品,在中國(guó)歷史上成為這些建筑類型的初創(chuàng)制度和形制典范,并且凝聚著一個(gè)具有深遠(yuǎn)而廣泛影響的文明傳統(tǒng)的核心理念、信仰、科技和建筑藝術(shù)。充分反映了在世界視野下作為一種東方文明發(fā)祥地的“天地之中”,在文明起源和文化融合中所扮演的核心角色。綜合體現(xiàn)了一種東方文化的悠久歷史和突出成就,充分體現(xiàn)出人類杰出的創(chuàng)造力,具有全球突出的普遍價(jià)值。

有人說(shuō),“天地之中”是一部用石頭和理念寫(xiě)就的天書(shū)。然而,這些沒(méi)有生命而被人類文明賦予了生命的石頭,吸天地之精華,納日月之光輝,千古流傳。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|