圍屋,顧名思義即圍起來的房屋,后人將之與村圍及有堅固圍墻的民居,統稱為“圍子”或“圍屋”,筆者文物普查中,為區分圍屋與祠堂的數據,得出圍屋“五個有”的特質:即圍屋必須有堅固的外墻、有高聳的炮樓、有神圣的祠堂、有生活的水源、有一個聚族而居的家族,滿足“五個有”才稱得上真正意義的圍屋。

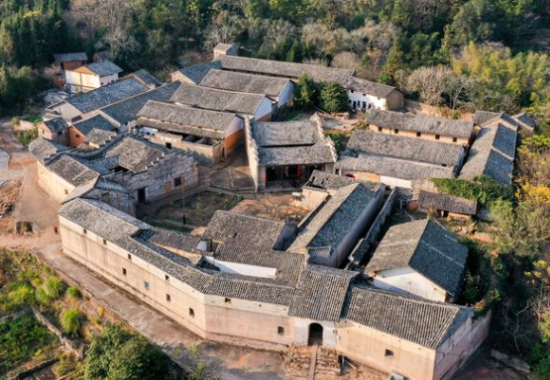

從實際情況看,圍屋形態豐富多元,尺度變化跨度極大,有國字型、口子型、回字形和不規則形等多種形式,但現存的圍屋平面大都為“國字形圍”和“口字形圍”方形圍屋。圍屋建筑中的設計理念,除了普遍具有的基本生活功能設計外,更突出地反映在宗親一家的向心設計、安全防衛設計、祈求興旺發達的風水設計等美學設計,融合了人與自然、天人合一的理念追求。

贛南地區原本鐘靈毓秀,山水清明,歷來崇文重教,入仕、經商都講究理學,反映在圍屋的建造上則是隨處可見“忠孝禮智信義”、重祖敬宗以及講究進退自然的處事方式和“宗親一家”的聚居觀念,因而有圍屋必建祠堂,書院。而祠堂的設計理念最能體現客家人以祖宗為核心、聚合家族向心力的愿望。關西新圍的家族公共活動場所,當地人稱之為“大廳廈”,建于圍屋的中央,其梁架墊木、門窗門額、柱聯柱礎、天花鋪地等構件,圍屋的主人徐老四盡資財之所及,畢其工藝之所能,精益求精地進行裝飾裝修,高大的空間和華麗的裝飾造就了一種莊嚴的氛圍。

大廳廈,是用于對外接待、家族事務、婚喪喜慶的地方,是圍屋最重要、最精華的核心建筑部分,也是圍屋人心中最神圣的精神殿堂。整棟圍屋建筑都以祠堂為中軸線,中心建筑依次為下廳、前廳、中廳、上廳,與廳并列的三列建筑稱為下棟、中棟和上棟。前后三進,五組并列,十四個天井,內間以廊、墻、甬道相連,平面結構嚴謹、交通復雜,但序列分明,空間、院落組織非常豐富,是客家民居九棟十八廳的布局。其上廳屏墻掛祖宗畫像,設有神龕臺凳,是家庭商議大事、家祭的莊重之地;中廳是待客、擺酒、公共活動的場所,是圍內家人精神依托的中心地;前廳兩邊專置有朝房,是會客、來客休息的地方;前廳與廳門間還專設一過屏風,謂之“下廳”,是三教九流等閑雜人止步之處。

在關西新圍的中心建筑群中,三廳兩旁的瓦頭脊梁層層低落于祠堂脊梁,與大廳廈連接的邊屋,猶如左右臂膀拱衛著大廳廈,靠墻建的偏房、土庫、走馬樓等建筑無一不面對中心建筑。這種向兩旁橫向連體發展的建筑脊梁、邊屋忽略自然朝向、面對祖宗牌位祭祀位置的設計,是千年客家人形成的崇宗敬祖,公利為大、向心聚居的精神反映,更是建造圍屋者祈求后代子孫枝繁葉茂、繁榮昌盛的愿景。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|