中華文化博大精深,中華禮儀文化如同一股細水長流,滋養(yǎng)著華夏兒女的精神家園。在眾多的傳統(tǒng)禮節(jié)中,稽首、頓首、叩首作為古代最為莊重的三種跪拜禮,不僅體現(xiàn)了古人對天地、祖先、君師的崇敬之情,也深刻反映了古代社會的等級秩序與道德規(guī)范。

稽首:至高無上的敬意

稽首是古代最隆重的跪拜禮,起源于先秦時期,盛行于秦漢以后。《周禮》有云:“稽首,拜中最重。臣拜君之拜。”此言道出了稽首的基本性質——它是臣子對君主表示最高敬意時所使用的禮節(jié)。

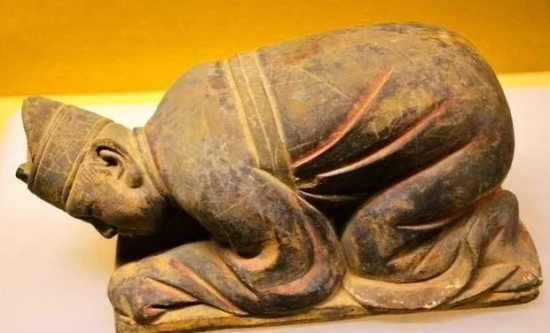

在行禮時,行禮者需屈膝跪地,左手按右手(或右手按左手,歷史記載略有不同),拱手于地,頭緩緩至于手前地面上,停留片刻后,手在膝前,頭在手后,緩緩而起。這一過程中,行禮者的頭部需長時間貼近地面,以示恭敬至極,無以復加。

稽首之所以被視為最高規(guī)格的跪拜禮,是因為它不僅僅是身體姿態(tài)的低下,更是心靈深處對尊貴對象的無限敬仰。在古代社會,君主被視為上天在人間的代表,享有至高無上的權威,因此稽首成為臣子向君主表達敬意的不二之選。稽首也常用于祭祀天地、祖先等場合,體現(xiàn)了古人對自然的敬畏之心。

頓首:次于稽首的恭敬

頓首相對于稽首而言,其恭敬程度稍遜一籌,但仍是古代非常正式的跪拜禮之一。《周禮》中對頓首的解釋為:“頓首,拜頭叩地也。”從字面上理解,頓首即是以頭叩地,但不同于稽首的是,頓首時行禮者的頭部并不需長時間貼近地面,而是稍作停留后即迅速抬起。

頓首在古代社會中的應用范圍較廣,除了用于臣子對君主表示敬意外,還常用于平輩之間的交往。此外,在祭祀活動中,若祭祀對象非至高無上之神祇,亦可采用頓首之禮。

叩首:民間常用的跪拜

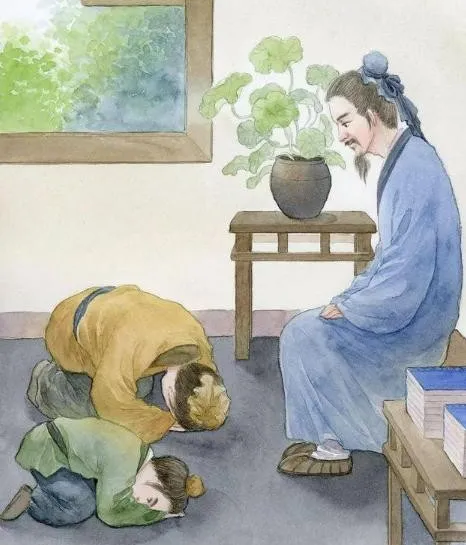

叩首又稱磕頭,是古代民間最為常見的跪拜禮之一。與稽首、頓首相比,叩首的禮節(jié)性稍弱,但在表達敬意方面,同樣具有不可替代的作用。在行禮時,行禮者需屈膝跪地,雙手扶地或抱拳于胸前,然后頭部連續(xù)三次觸地,每次觸地后都需稍作停留再抬起。這種禮節(jié)因其動作簡單、易于操作而深受民間喜愛。

叩首在古代社會中的應用場景極為廣泛,從家庭內部的日常問候,到節(jié)日慶典的祭祀活動,再到婚喪嫁娶等人生大事的儀式中,都能見到叩首的身影。它不僅是表達敬意與感激之情的方式,也是維系家庭倫理、社會秩序的重要手段。

三者之別,細微之處見真章

稽首、頓首、叩首三者之間雖同為跪拜禮,但其在恭敬程度、應用場合、以及文化內涵等方面均存在顯著差異。稽首以其至高無上的敬意成為臣子對君主、祭祀天地祖先時的首選;頓首則以其適度的恭敬與靈活性,在平輩交往中占有一席之地;而叩首則以其簡便易行、深入人心成為民間最為常見的跪拜方式。

三者各有千秋,共同構成了古代社會豐富多彩的禮儀文化畫卷。

稽首、頓首、叩首不僅是古代社會禮儀制度的重要組成部分,更是中華民族悠久歷史的生動體現(xiàn)。它們通過細微的差別展現(xiàn)了古代社會的等級秩序、人際交往的規(guī)范、以及人們對自然、祖先、君師的崇敬之情。在今天這個快速變化的時代里,我們或許已不再需要頻繁地行此大禮,但那份對傳統(tǒng)文化的尊重卻應永遠銘記于心。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|