中國古代傳統建筑中,木構架是構成房屋空間的最基礎的結構,宋代《營造法式》對于木構架的建筑有著非常詳盡的描述和說明,但主要也是集中于宋代的官式建筑,所以跟隨《營造法式》的記述,來看下宋代官式建筑木構架的基本類型。

《營造法式》是宋代李誡創作的建筑學著作,是李誡在兩浙工匠喻皓《木經》的基礎上編成的。是北宋官方頒布的一部建筑設計、施工的規范書。

根據《營造法式》的數據,宋代官式建筑木架構可以分成:柱梁作、殿閣式、廳堂式。

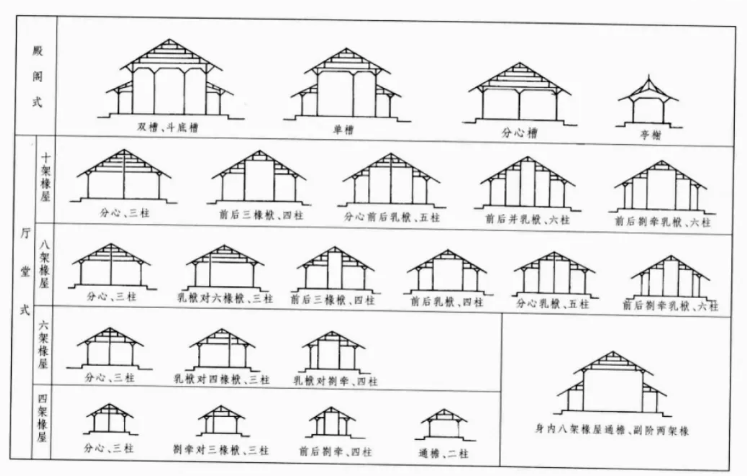

營造法式中收錄的建筑類型(圖源《營造法式》解讀,僅用于學習交流)

殿閣式

殿閣式建筑是層疊構架,用于殿閣類建筑。之所以被稱為“層疊式構架”,是因為這類建筑都由若干層次分明的木構架上下相疊而成。

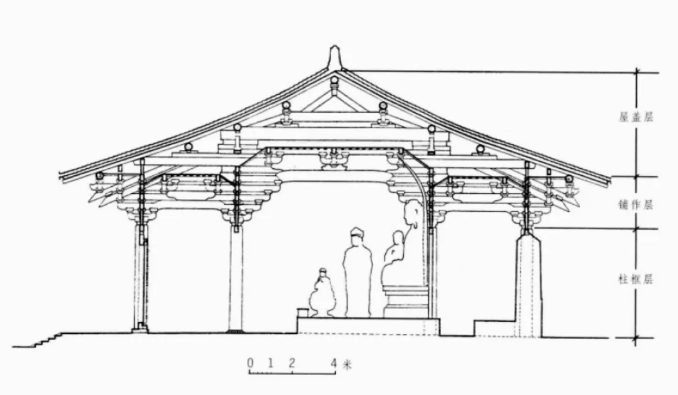

通常一座殿閣式木結構,有三層:柱框層、鋪作層、屋蓋層。佛光寺大殿是現存最早的實例,遼代所建獨樂寺觀音閣和佛宮寺塔等也可作為研究的類比對象。

《營造法式》卷三十一四種殿閣側樣中可以看出,這些木構架都由柱框、鋪作、屋蓋三層依次相疊而成。

柱框層由內、外柱組成,一般高度是相同的,會由于角柱“生起”而使各柱的高度略有不同。各檐柱之間僅靠一圈闌額和地栿來聯系,檐柱與內柱之間則沒有直接聯絡構件,因此柱框的整體性很差。但在古代建筑中,會涉及到柱網的排列布局,這對建筑來說是很重要的一部分。《營造法式》中的分槽概念便是針對柱網分布的。

鋪作層木構架最復雜的部分,鋪作層由擱置在外檐柱和屋內柱柱網之上的鋪作組成,鋪作之間由柱頭方、明乳狀等拉結,形成穩固的水平網架,屋頂重量通過斗栱到柱頭,同時又是殿堂上華美的裝飾,是支承屋架和挑檐的支座,保持構架整體穩定,斗栱的結構機能在這部分尤為重要。

屋蓋層是由草栿矮柱等構成,屋蓋的梁栿都被遮蔽,所以并不需要十分講究,也因此“草栿”、“草架”之名由此而來。屋面荷載通過椽傳于草栿、角梁,再分別傳于柱頭鋪作和轉角鋪作,最后由各朵鋪作下的斗傳于柱頭上。

佛光寺大殿(圖源《營造法式》解讀,僅用于學習交流)

廳堂式

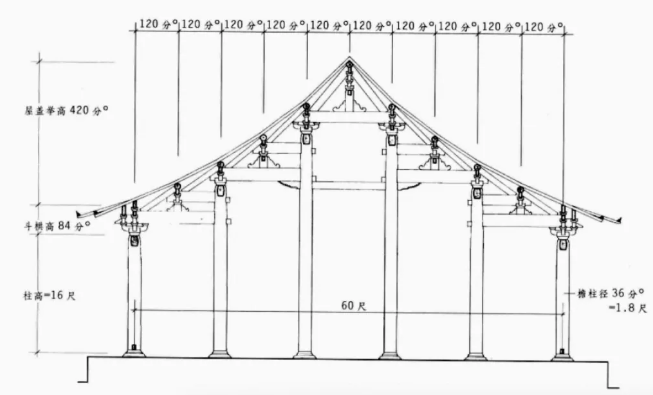

廳堂式建筑是一種混合整體構架。《營造法式》中收錄的圖樣最多,從十架椽屋至四架椽屋共側樣18幅-卷三十一《廳堂等間縫內用梁柱第十五》,再加八架椽重檐廳堂舉折圖一幅-卷三十《舉折屋舍分數第四》,共有19幅反映了這類房屋,可見其地位。

廳堂式建筑采用梁架分縫做法,區別于殿堂式的水平分層做法,內外柱的高度是不等的,由長短不等的梁柱組成梁架,相鄰兩縫梁架用槫、襻間連接成間,是一種連架式的構架形式,斗栱也因此不在一個水平面上,其做法較為靈活,不規定地盤分槽形式,是宋代官式建筑中很常用的建筑類型。

十架椽廳堂-前后并乳栿用六柱(圖源《營造法式》解讀,僅用于學習交流)

柱梁作

柱梁作是一種整體構架。用于殿閣及廳堂以外的次要屋宇(余屋)。

“柱梁作”的名稱僅見于《法式》卷五《舉折》:

“舉屋之法,如殿閣樓臺,先量前后;橑檐枋心相去遠近,分為三分(若余屋柱梁作或不出跳者,則用前后檐柱心),從橑檐枋背至脊槫背舉起一分。”

從上文可以看出:“柱梁作”有別于“(斗栱)不出跳者”,應是不用斗栱的做法;而舉屋之法又都從檐柱心計算屋架進深。符合這種情況的應是柱與梁直接結合的構架方式,或是柱上安櫨斗和替木的“單斗只替”一類做法。

然而這類建筑沒有很多實例,如今在《清明上河圖》中能見到一些。

構造上,殿閣的木架做法和廳堂不同,殿內常用平棋和藻井把房屋的結構和內部空間分為上下兩部分:平棋以下要求宏麗壯觀,柱列整齊,柱高一律,內柱及內額上置內槽斗拱以乘天花,殿內專修華美;平棋以上因被遮蔽,無需講究美觀,但求堅牢即可,所以采用“草架”做法,摶、袱不必細致加工,枋木矮柱可以隨意支撐,以求梁架穩固。至若廳堂,一般不用平棋藻井,內柱皆隨屋頂舉勢升高,主外側短梁(乳袱、三椽袱等)插入內柱柱身,使木架的整體性得到加強,斗拱較簡單,通常只用斗口跳、四鋪作,但也用至五鋪作、六鋪作者。為了美化室內露明梁架,梁、柱、摶、枋等交接處用拱、斗、駝峰等作裝飾。關,余屋,書中并無專論,僅從零星敘述中推測有兩種情況:殿閣的廊屋,為了配合主殿,規格較高,可置鴟尾,用斗拱;一般余屋如官府廊屋,常行散屋、倉庫營房等,則用柱梁作、單斗只替和把頭絞項作等做法。

《營造法式》它展示了北宋的宮殿、寺廟、官署、府第等木構建筑所使用的方法,使我們能在實物遺存較少的情況下,對當時的建筑有非常詳細的了解,填補了中國古代建筑發展過程中的重要環節。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|