作為中國歷史文化名城,泉州的文物古跡遺存尤為豐富,其中古建筑在結構技術和建造技藝方面的突出成就,向來是為人所稱道的。

公元4世紀初,晉人南渡所帶來的中原文化,與閩越海洋文化在這里薈萃融合,逐漸形成了獨特的閩南文化。由唐至宋、元時期,伴隨著泉州港的崛起,東南亞、西亞,乃至印度、波斯、希臘、羅馬等處的異域文化漂洋過海而來,留下一大批令人震驚的文化遺存與建筑,形成了如今泉州多元文化并存的綺麗景象。

泉州傳統(tǒng)閩南古建從氣勢恢弘的宮殿式建筑到雅致詩意的私家園林,從肅穆莊嚴的寺宇廟觀到樸拙大方的民居山筑,斗拱榫卯之間可領略中國古典建筑的精魂。大量的紅磚古厝或古民居建筑,其由白石基、紅磚墻、紅瓦頂、燕尾脊等構筑的典型立面形制,迄今仍為人們所探究和品味。

傳統(tǒng)大木構架有三類

大木作是古代中國木構架建筑的主要結構部分,由柱、梁、枋、檁等組成。據(jù)曹春平《閩南傳統(tǒng)建筑》一書介紹,閩南傳統(tǒng)建筑的大木構架可分為三類:第一類是宋代廳堂式構架發(fā)展而來的插梁式結構,廣泛運用于明清的寺觀、祠堂之中;第二類是從宋代殿堂式構架發(fā)展變化而來的,僅見于少數(shù)幾座木構建筑中;第三類是古老的穿斗式構架,廣泛運用于民居等一般住宅建筑中。

閩南稱木構架為“棟架”“棟路”“大棟架”“大屋架”。梁式構架在金柱間的“架內”有兩種形式:“三通五瓜五架坐梁”“二通三瓜三架坐梁”。樋梁之上的短柱稱為“瓜筒”,金柱間的“三通五瓜”為最大的梁跨。瓜筒制作考究,可以說是一種藝術化的短柱。瓜筒下端一般做成鷹爪狀或鴨蹼狀,筒身上通常施以雕刻、彩繪,如泉港區(qū)沙格靈慈宮,有些瓜筒立在通梁上承托二通、三通及楹仔,斷面呈圓形、橢圓形或瓜瓣形,晉江青陽莊用賓宅、晉江施瑯府第等。

若山面有木構架,一般都設中柱(稱脊柱),以增加穩(wěn)定性。插梁式構架多用于大型的廳堂及祠堂中,空間開敞,內部尤其是前檐廊下多用軒頂。為了顯示建筑的等級、主人的財力及地位,這類構架的加工較為精致,雕飾也較為繁復。

閩南祠堂布局講究莊嚴肅穆

閩南傳統(tǒng)建筑中的栱的形式也很有特色,據(jù)蔣欽全《閩南傳統(tǒng)建筑營造技藝》介紹,中栱有關刀栱、螭虎栱、草尾栱等。關刀栱外緣呈S形曲線,形如半個葫蘆,也稱葫蘆栱。螭虎栱的栱頭形如螭虎。草尾栱栱頭則雕成卷草形狀。在清末閩南建筑中,工匠雕工愈加繁縟,還出現(xiàn)了龍頭、象鼻等栱頭形式。闌額古稱“眉”,泉州不少古建的闌額不插于柱頭而是置于櫨斗中,是南北朝時期木構架或土木混合構架的一種形式,可能是古代縱架結構的遺存。泉州靈山圣墓墓廊、泉州府文廟大成殿副階的闌額即做這種處理。門楣在前青柱間,又稱“前眉”,后青柱間、進屏上的額枋稱“后眉”,按照閩南習俗,前眉應略低于后眉,否則視為“不吉”。

閩南古建筑中,聯(lián)系左右兩縫梁架的縱架系統(tǒng)組件除內額、副檁、順脊串、順身串、襻間外,還有以彎枋、連栱等構成的組件,稱為“看架”“排架”。泉州市開元寺天王殿看架的構成是,在左右金柱間施“內額”,其上施座斗、斗抱兩枚,上承彎枋,再上為一斗六升承素枋,再重疊一層一斗六升與素枋,直抵金檁之下。這種傳統(tǒng)技藝使得看架層次豐富,耐人尋味。閩南古建筑的外檐下,還常有懸空的“吊筒”,主要作為檐下的裝飾。吊筒端頭一般為蓮花、花籃或繡球等裝飾,為了遮掩吊筒外緣的榫眼接縫,吊筒正面常斜置一塊雕花木,多做成神仙人物或動物等透雕形式。

網(wǎng)目藻井與建筑渾然一體

古人常云:“門庭雅潔,室廬清靚,亭臺具曠士之懷,齋閣有幽人之致”。要讓門庭、室廬、亭臺、齋閣更加別致,往往需要在小木作上下工夫。小木作是古代建筑中非承重木構件制作和安裝的技藝,分為外檐裝修和內檐裝修。前者在室外,如走廊欄桿,屋檐下的掛落和對外的門窗;后者在室內,如各種隔斷、罩、天花、藻井等。閩南地區(qū)也將小木作稱為“細木作”,其中雕刻是小木作最主要的工藝。

閩南傳統(tǒng)建筑的外門、側門常用板門。據(jù)《閩南傳統(tǒng)建筑》介紹,板門堅固耐用,由數(shù)塊木板拼合而成,背后用數(shù)根穿帶固定,再安裝門閂;板門正面適當位置施門缽,一般油漆得光滑無縫,稱鏡面板門,如泉州市開元寺準提禪寺邊門。門上裝門釘?shù)拇箝T,稱為棋盤板門。門簪是串連門楣與連楹、固定連楹的構件,有圓、方、八角、龍首、鯉魚首等形式,也稱為“門乳”“門印”。

閩南的大厝、祠堂中安裝于外檐的、面向天井的門扇,稱“疏窗門”“籠扇”。疏窗門裙堵上為扁長形的腰堵,多雕刻花鳥人物。腰堵之上為格心,稱“疏窗”“花窗”。疏窗格子的形式變化很多,明代及清代的建筑如晉江市莊用賓故居、晉江靖海侯府等,往往使用簡潔如柳條、方格眼,窗框接角處用“齊墩肩”式,顯得古樸、素雅。清代中期以后,格心部分常用稱為“枳”的欞子以榫卯斗拼組成各式幾何圖案、文字。將枳拼成詩詞文字,融于變化的規(guī)矩圖案之中,更具有書香氣息,如南安官橋鎮(zhèn)蔡資深宅。也可以整塊木板雕鏤成螭虎、香爐等圖案,稱“螭虎堵”。支摘窗則是清末才從北方傳入閩南的,有的將疏窗改成西式的百葉窗,靈活調整通風與采光,如晉江池店鎮(zhèn)錢頭村吳魯故居即為此類。

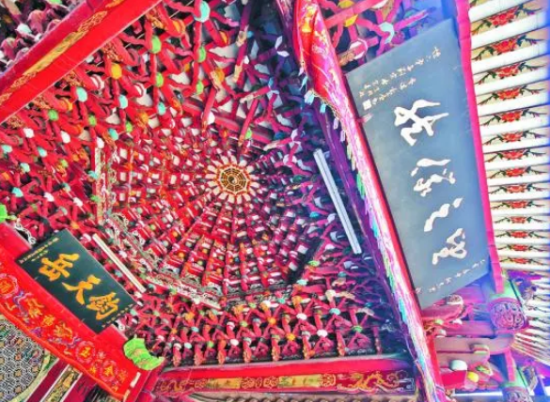

閩南寺廟中流行一種藻井,稱“網(wǎng)目”藻井,又稱“蜘蛛結網(wǎng)”藻井。據(jù)《閩南傳統(tǒng)建筑營造技藝》介紹,網(wǎng)目藻井是在方形的平面上由向內層層出挑的斗栱組合而成。斗栱的華栱或斜栱相互交錯,稱網(wǎng)目斗栱。網(wǎng)目藻井與建筑渾然一體,沒有與大木作分享的模型感。閩南的網(wǎng)目藻井以泉州市開元寺戒壇、泉州府文廟尊經(jīng)閣、沙格靈慈宮拜亭、峰尾東岳廟戲臺等最具代表性。泉州開元寺戒壇重建于清康熙五年(1666年),它的藻井是閩南網(wǎng)目藻井現(xiàn)存最早的作品。峰尾東岳廟戲臺的藻井,其八角井皆分上下二層,下層用雙補間,上層用單補間,使斗栱組合勻稱。其方井、角蟬還用斜栱,由繁至簡,略顯變化。藻井的斗子皆用不同顏色彩畫,以紅色栱、枋為背景,仰望如繁星閃爍。

古代梁上的矮柱被稱為“侏儒”柱。在閩南,這種矮柱也常被喚作“憨番”。閩南傳統(tǒng)建筑中,憨番常施于四種部位:其一是用于石坊的明樓屋角下,以代替擎檐柱;其二是用于脊檁或挑檐檁兩端,稱“憨三抬楹”“憨番扛梁”;其三用于屋頂翼角的耍頭與大角梁之間,或大小角梁之間,稱“憨番抬厝角”;其四用于柱礎、須彌座束腰轉角處。泉州開元寺大雄寶殿心間前檐四根柱子的木柱節(jié),四隅有四人手托櫨斗四角,人物裝束奇異,表情很“憨”,可能是明末重修開元寺之物。

木雕是閩南古建筑中常見之物。一般來說,直接承重的梁、柱、檁等大木構件是不作雕刻的,而次要承重構件如斗、栱、瓜筒、獅座等多作淺浮雕,聯(lián)系構件如垂花、豎柴、斗抱、托木、束隨、通隨、門簪等,大都用透雕的形式。清晚期的建筑,許多構件常作透雕、圓雕以示炫技,如托木雕成龍鳳、花草,豎柴雕成仙人、獅虎,栱仔雕成飛仙、力士、螭虎等形狀,美輪美奐。

七種石作雕刻各有千秋

泉州石構建筑歷史悠久,遺留眾多。萬安橋(今稱洛陽橋)、開元寺東西雙塔、涂門街清凈寺、石獅寶蓋山姑嫂塔等都是宋元時期的大型石構工程。在民居、祠堂中,青石常用作匾額、臺基、臺階、裙堵、柱礎、門枕石、窗框、窗欞等處,與白石的柱子、裙堵相映襯。

據(jù)《閩南傳統(tǒng)建筑》介紹,在現(xiàn)今泉州古建筑物中,常見的石作雕刻有剔地雕、水磨沉花、平花、素平、透雕、四面雕、影雕等幾種。剔地雕即半立體的高浮雕,主要用于建筑中的門額、窗欞、對看堵、水車堵等;水磨沉花,也稱沉雕,即淺浮雕。在青斗石上,磨平的圖案呈深青色,打點的底子呈淺綠色,外觀層次分明;平花,也稱線雕。在平整的石料表面,依照圖案刻上線條,以線條的深淺來表現(xiàn)各種文字、圖案并將圖案以外的底子很淺地打凹一層的石雕工藝。平花大多用于建筑外墻的局部裝飾處理上,如窗欞、腰線石等部位;素平,是將石材表面雕琢平滑而不施圖案題材的加工技法。將石面鑿平,可細分為單遍塹、二遍塹和三遍塹。鑿的次數(shù)越多則越平,兩石相接,加水磨平,使石材表面猶如鏡面般光亮,稱“過水磨”;透雕是將石材鏤空的技法,多用于龍柱、螭虎窗、頂堵、門簪等構件中;四面雕,即立體圓雕。將構件的前后左右四面雕出,稱為“四面見光”,其工藝以鏤空見長。古建筑中的四面雕有石獅、龍柱、抱鼓石等;影雕又稱“尖黑白”“針黑白”,興起于清代晚期。其將青斗石經(jīng)過水磨,然后在石材表面用“金鋼針”鏨點。根據(jù)鏨點的疏密、大小、深淺,雕出花卉、人物等。

柱礎,閩南稱“柱珠”,明清建筑尤其是民居、祠堂等,柱礎有圓鼓形、瓜瓣形、蓮瓣形、八角形等,樣式多,雕刻精細。柜臺腳也很常見,在轉角處作口吐出獸腳狀,也是模仿家具的做法,稱為“螭虎吞腳”“獅吞”。

閩南廟宇大門、大殿的明間外檐柱,多用白石或青石雕成龍柱。晉江東石鎮(zhèn)南天寺崖壁上的一對浮雕蟠龍柱,鐫于南宋嘉定年間(1208—1224年),兩龍分別繞柱心盤旋而上,龍首相向,護衛(wèi)著中間的阿彌陀佛像。泉州開元寺大雄寶殿、泉州府文廟大成殿的前檐皆有明代雕琢的白石龍柱。

城市景觀充滿人情味

“紅磚厝”是以木構架為結構主體、紅磚為立面墻體圍護的房子,它是閩南最有代表性意義的傳統(tǒng)建筑。“厝”是閩南人文的核心精神之一,如今在泉州能看到的每一棟紅磚厝,往往都歷經(jīng)家族數(shù)代傳承,承載著關于團圓、和諧的意志與力量,堅固著閩南人對家園故里強烈的歸屬意識。據(jù)陳凱峰《紅磚建筑》一書所述,泉州傳統(tǒng)紅磚厝最主要形態(tài)特征是“院式”的總體平面構成,這是作為中國傳統(tǒng)建筑的一個旁系所必備的基本要素。與所有中國傳統(tǒng)建筑一樣,泉州紅磚厝的營構規(guī)模的開間也都取“陽數(shù)”,即以一、三、五、七等為面寬的基本開間數(shù)。其建筑的總體,都呈封閉圍合的、中空天井的院式構成。

“紅磚白石”可謂是泉州傳統(tǒng)建筑屋身的典型做法和基本形制。民居墻身的正面,閩南稱“鏡面墻”“鏡面壁”。下落明間的凹壽正面稱“牌樓面”。鏡面墻以白石、青石、紅磚砌成,牌樓面以白石或青石砌成。鏡面墻、牌樓面的墻體構成由下而上依次是:柜臺腳、裙堵、腰堵、身堵、頂堵、水車堵。冷色調的白石裙堵與暖色調的紅磚身堵形成了豐富的色彩對比與耀眼的視覺效果,具有一種活潑外向的風格。水車堵的邊框內常用泥塑、剪粘構成裝飾帶,清代晚期的建筑也在門楣、窗戶上,或山墻鳥踏之下,或正脊、重檐建筑的搏脊等部位使用水車垛裝飾。在泉州地區(qū),一些民居外墻采用塊石與紅磚片混筑墻體,塊石豎立,紅磚平置,上下相閃,謂之“出磚入石”。這種暖紅與冷白的色澤對比,磚與石的粗糙與細滑的質感對比,紋理的大小粗細的對比,渾然天成,洋溢著淳樸的鄉(xiāng)土氣息。

除了用紅磚作外墻,在沿海一些地區(qū)還用牡蠣殼來砌筑民居外墻。砌筑時用灰泥漿,整個墻體四周一般也有磚圍護。有的牡蠣殼墻用銅絲穿過蠣殼,使之成為整體。在民居中,灰塑、陶作與剪粘等工藝也十分常見。它們增強了民居的立體視覺效果與空間深度感,并展現(xiàn)了具有鮮明特色與地方風格的藝術形象。

閩南傳統(tǒng)建筑的廳堂等主要建筑的正脊亦用紅磚砌成,在結構上常見的有兩種:一種稱“鼎蓋脊”,斷面呈工字形;還有一種稱“花窗脊”“車窗脊”,在束腰處以透空的紅色或綠色花磚砌成。正脊兩端線腳向外延伸并分叉,稱燕尾脊、燕仔尾。廟宇、祠堂大多使用燕尾脊。泉州傳統(tǒng)紅磚厝特征樣式為“如翚斯飛”的屋宇接“燕脊”,這既有中國傳統(tǒng)建筑的共性,也有泉州傳統(tǒng)建筑的特性。“如翚斯飛”的屋宇其縱剖面看來是“人”字頂,而泉州紅磚厝正脊兩端為形如燕尾的“燕脊”,似寄以中原移民思念故土的“南飛燕”之寓意。

出磚入石、雕梁畫棟的泉州傳統(tǒng)紅磚厝建筑是泉州人根據(jù)自己的生活環(huán)境和審美情趣,創(chuàng)建的與生活環(huán)境相適應的建筑。這些千百年來守望大地的古建筑,有著一份歷史賦予的凝重與深情,同時,它們也是泉州充滿魅力和人情味的城市景觀。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|