中國傳統古建筑是我國寶貴歷史文化遺產,其中民居建筑更是傳統古建筑中重要組成內容,不同地理環境和人文情況造就我國豐富多樣的民居建筑面貌。在歷史洪流中,它們留下獨有的文化烙印和生動的民俗色彩。

1、蒙古包(內蒙古高原)

蒙古包是內蒙古地區典型的帳幕式住宅,以氈包最多見。蒙古包古代稱作穹廬、“氈包”或“氈帳”。內蒙古溫帶草原的牧民,由于游牧生活的需要,以易于拆卸遷徙的氈包為住所。

傳統上蒙古族牧民逐水草而居,每年大的遷徙有4次,有“春洼、夏崗、秋平、冬陽”之說,因此,蒙古包是草原地區流動放牧的產物。蒙古包是蒙古族牧區傳統的民居形式。據資料介紹,蒙古包能適應游牧生活(易拆),修造方便(因地制宜,就地取材),永恒的日晷(看日影計算時間),由內知外(能洞察外方),吉祥明亮的殿堂。

蒙古包多采用牛皮或羊皮縫制,支架多以木材為主,民居的能源來源多以牛羊糞便或小型風力發電設備、太陽能發電設備為主。

蒙古包看起來外形雖小,但包內使用面積卻很大,而且室內空氣流通,采光條件好,冬暖夏涼,不怕風吹雨打,非常適合于經常轉場放牧民族居住和使用。

2、窯洞(黃土高原民居)

黃土高原地區氣候較干旱,黃土土層深厚,垂直節理發育,直立性好,不易塌陷。

因此黃土高原居民就因地制宜地修建起窯洞這種民居建筑。一方面可以避免因地形崎嶇帶來的建設困難,又可以減少加工建筑材料成本,還可以在冬季利用窯洞保溫。

3、四合院(北京)

北京地區地處暖溫帶、屬溫帶季風氣候,冬寒少雪,春旱多風沙,因此,住宅設計注重保溫防寒避風沙,外圍砌磚墻,整個院落被房屋與墻垣包圍,硬山式屋頂,墻壁和屋頂都比較厚實。

四合院是北京地區乃至華北地區的傳統住宅。其基本特點是按南北軸線對稱布置房屋和院落,坐北朝南。北京四合院親切寧靜,庭院尺度合宜,庭院方正,利于冬季采光取暖。東北氣候寒冷,院子更加寬大。北京以南夏季日曬嚴重,院子變成南北窄長。西北風沙很大,院墻加高。

4、阿以旺(新疆)

在維吾爾族語中,“阿以旺”寓意為“明亮的處所”。所謂“阿以旺”即是一種帶有天窗的夏室(大廳)。這種房屋連成一片,庭院在四周。帶天窗的前室稱阿以旺,又稱“夏室”,有起居、會客等多種用途。后室稱“冬室”,是臥室,通常不開窗。

新疆屬大陸性氣候,氣溫變化劇烈,晝夜溫差很大,素有“早穿皮襖午穿紗,晚圍火爐吃西瓜”的說法。

維族的傳統民居以土坯建筑為主,以滿足夏季隔熱冬季防寒的要求,農家還用土胚塊砌成晾制葡萄干的鏤空花墻的晾房。

住宅一般分前后院,后院是飼養牲畜和積肥的場地,前院為生活起居的主要空間,院中引進渠水,栽植葡萄和杏等果木,葡萄架既可蔽日納涼,又可為市場提供豐盛的鮮葡萄和葡萄干,從而獲得良好的經濟效益。

院內有用土塊砌成的拱式小梯通至屋頂,梯下可存物,空間很緊湊。

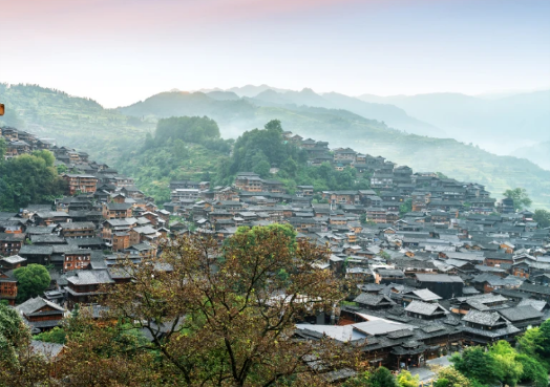

5、羌族碉樓

羌族的建筑很有特色。因為羌族聚居區位于青藏高原的東部邊緣的岷江上游地區,這里山脈重重,地勢陡峭。羌寨一般建在高半山,因而羌族被稱為“云朵中的民族”。在岷山中穿行,不時能夠看到富有特色的羌族的碉樓和石砌房。羌族建筑正是以碉樓、石砌房、索撟等享有盛名。

羌語稱碉樓為“邛籠”。早在2000年前《后漢書.西南夷傳》就有羌族人“依山居止,壘石為屋,高者至十余丈”的記載。

自唐朝來,羌族人民因各種原因向西北遷移,到了西藏和青海,所以現在,羌族碉樓也被稱為藏族碉樓。碉樓多建于村寨住房旁,高度在10至30米之間,用以御敵和貯存糧食柴草。碉樓有四角、六角、八角幾種形式。有的高達十三四層。

建筑材料是石片和黃泥土。羌族建筑基本上都是就地取材,同時受地勢制約及土地資源緊缺等因素影響,羌寨布局的過程中充分考慮到了避免占用耕地而選用高山或峽谷地帶。碉樓修建時不繪圖、吊線、柱架支撐,全憑高超的技藝與經驗。建筑穩固牢靠,經久不衰。

6、吊腳樓和竹樓(云貴高原)

云貴高原地區為亞熱帶季風氣候和熱帶季風氣候,年降水量大,氣候炎熱,植被覆蓋率高。同時多喀斯特地貌,地表崎嶇,地無三里平,因此民居建筑要考慮通風散熱、排水及克服地形崎嶇問題。該地居民因地制宜地修建了吊腳樓和竹樓。

7、客家土樓

福建土樓,分布于福建和廣東兩省。福建土樓產生于宋元,成熟于明末、清代和民國時期。

土樓以石為基,以生土為主要原料,分層交錯夯筑,配上竹木作墻骨牽拉,丁字交叉處則用木定型錨固。是傳統民居中人與自然和諧相處的典型代表。

客家土樓建筑,是中國文化中一種縱貫古今的結晶,是落后生產力和高度文明兩者奇特的混合。它們在技術和功能上臻于完善,在造型上具有高度審美價值,在文化內涵上蘊藏有深刻內容。

土樓具有通風、采光、防水、抗震、隔熱等優良功能。受山地丘陵地理環境的影響,土樓按山勢走向分布于河谷或溪河岸邊。土樓大多坐北朝南,一是可以抵御冬季來自西伯利亞的寒潮,二來向南面陽,有著充足的陽光,溫暖且采光好。

同時,在夏季有來自海洋的偏南風,起到很好的通風作用,使土樓內的環境冬暖夏涼,起到防潮防濕,防止細菌繁衍,抵御疾病的作用。

福建地處于亞熱帶季風氣候區,夏季炎熱多雨,氣候復雜多變,加之為多山之地且處于東南沿海受臺風影響較大,為了起到防雨、防風,土樓屋檐出檐很深,屋頂鋪設大瓦片,起到保護其下土墻的作用。

厚實嚴密的墻體,可以防止臺風的侵襲,高大厚實的土圍墻起到御敵的作用,同時能隔熱,住在土樓里的人都有一種感覺,那就是冬暖夏涼,即便是酷熱難當的南方盛夏時節,土樓里也比較涼爽。

8、徽派建筑

徽派建筑又稱徽州建筑,流行于徽州(今黃山市、績溪縣、婺源縣)及嚴州、金華、衢州等浙西地區。徽派建筑作為徽文化的重要組成部分,歷來為中外建筑大師所推崇,并非特指安徽建筑。

以磚、木、石為原料,以木構架為主,以堂屋為中心,以雕梁畫棟和裝飾屋頂、檐口見長。梁架多用料碩大,且注重裝飾。還廣泛采用磚、木、石雕,表現出高超的裝飾藝術水平。

徽派建筑最初源于古徽州,是江南建筑的典型代表。歷史上徽商在揚州、蘇州等地經營,徽派建筑對當地建筑風格亦產生了相當大的影響。

傍水,與亭、臺、樓、閣、塔、坊等建筑交相輝映,構成“小橋、流水、人家”的優美境界。安徽宏村,背靠古木參天的雷崗山,前臨風光旖旎的南湖,傍依碧水縈回的浥溪河,整個村落設計成牛形,景色極為秀麗,有“中國畫里的鄉村”之稱。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|