文通“紋”,即宇宙、自然山川和生物之紋理,由紋而“文”,倉頡依鳥獸之跡而造字,觀形取象,而成文字的形、色、聲、意。“文”既有其形態之美,又有意韻之美。文化即在此意義上生發光大,陶冶性情,從文而教,因文而藝。從書法繪畫、音樂舞蹈、服飾器物到文章制度,人文的意義突出在“文而化人”的全面培育。

中國文化的一致性是建立在“文以載道”的基礎上,“文”涵蓋了倫理、審美、玄學的各個層面,同時奠定了穩固的大一統社會格局。封建社會以文取士的科舉制度維持了長久的、高度的審美意識、社會倫理和工藝技術的古代文明。

傳統建筑作為華夏藝術的一個分支同樣展現了“文彩斐然”的特質:成為立體的行草詩畫,無聲的雅韻飛天。中國建筑發展形成了歷時幾千年的穩定格局。這一長時間的建筑文化空間的審美沉淀養成了中國建筑乃至城市的獨特人文價值。

1建筑法式

紋從線來,太極八卦從抽象形數之線中演繹出中國文化精深之義,數與形相輔,形與意相承,方圓、等級、對稱、奇偶共同對應天地人事。“周尚文”,周公制禮在歷史上建立起了從玄學認知、禮教制度到器物品級的社會文化基礎。《周禮·考工記》對城建的規定也反映了禮制形式的數形對應。

在文字上,春秋諸子百家文章已成為中國文字的經典,不僅形式上聲韻鋪排,隱喻轉承豐富,而且名制完備,意理深厚。孔子春秋微言大義,名不名與德不德相應,建筑禮樂因而兼具德化明倫的意義。秦統一后書同文,開啟了大一統的文治禮教。建筑也在統一的王朝中更加恢弘壯麗。

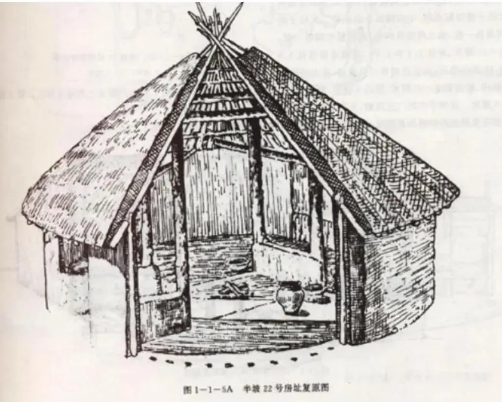

西安半坡村遺址復原圖距今歷史:5600-6700年

1.1方圓型制

建筑從穴、巢、到帳篷、茅屋,進而登上高臺而成為一獨特人文景觀。隨著社會歷史發展,建筑從單純的遮風避雨之物而升華為具有社會和文化象征意義的審美物象,不僅在單體構型上,也在群體組織上體現了地域文化特質。中國傳統建筑平面為方,屋頂舉折成反曲面,一座建筑含圓立方。傳統建筑的三段式形成穩定的構圖,上下相應。在整體比例上,大屋頂成為中國建筑的突出特征,與此相對應,大臺階與平臺作為底座承托出完整穩定的構型。建筑從遠到近呈現出二維到三維的審美變化。線形構圖的輪廓構成、比例,立面劃分等形成物象的總體表層輪廓審美。

在近距離深度審美中,建筑整體分化成立體局部,每個部分都具有獨立的審美構成和像素。建筑的整體美和局部美有機結合在一起。建筑這一物象既可遠觀,又可近玩。傳統建筑的單一型制純凈而深刻,其結構布局和裝飾構造既遵循了木質結構特征,同時在文、數、色、意上傳達了道德倫理和審美認知。作為建筑美的典范,祈年殿、太和殿展現了完滿造型之上的人文精神。

1900年的太和殿(左)與2020年代的太和殿對比(右)。明清時期,太和殿用于舉行盛大節慶和典禮活動,如元旦、冬至,以及皇帝登基、帝后大婚等。

1.2營造程式

如同文字在發展中形與意逐步穩定,物型在經過千百年的使用和完善后,逐步固定為專有型制及名稱,中國建筑這一總稱涵蓋豐富的具體類型,但又具有形之共性。建筑型制的規范性使單體建筑的形式受到嚴格的限制,使建筑成為其“自身的樣子”。不管何種功能,建筑始終是那個樣子。這種程式化發展,成就了建筑自身的獨立價值和意義,成為文化的代表。

以斗拱為例,斗拱早期的結構作用逐步演變為裝飾作用:“從《營造法式》可知,宋官式建筑已經不用斜拱了,補間鋪作的結構作用增強,多層級出跳鋪作體系也得以完善。”中國傳統藝術在兼收并蓄的發展過程中逐步形成了程式化規范化特征,對于文化的延續起到了重要的作用。統一的漢字文化基礎奠定了傳統建筑神似的基石。文承匠造是使傳統建筑成為其“自身”的基礎。

唐代—五臺山佛光寺東大殿斗拱

1.3組群程式

在程式化發展中,一方面是建筑的營造法式,另一方面則是建筑群的組織程式。南北軸線院落遞進格局:直線遞進、環套鋪排、穿越升降、登堂入室,在這一系列的行進歷境中,景象層層打開,從高大的宮墻大門一直到開闊庭院里高大威嚴的主殿前,建筑審美成為主題空間序列審美。建筑作為表象的象征意義超越了建筑的實用性。

通過大門、院落、高臺和柱廊等形成外延、牽引、轉折和承托的空間敘事關系。外部空間的鋪陳簡化了建筑本身,讓人開門見山。建筑的內部構成延續了外部軸線圍合布局,形成內外一體的空間敘事格局。建筑內的影壁(屏風)明確了建筑內部空間的向度:前后、中間與兩側,同時形成環游路徑。建筑的奇數開間明確中心“堂”與兩側“室”的關系:公共和私密。

2文法空間

2.1格式塔同構

格式塔來自德文Gestalt(造型)的音譯,卻在意義上完整表現了從思維格式到造型格式的一體化塔式格局。漢字從畫而簡化,在總體構成上追求平衡,從旁而知類,象形而抽象,單聲而有韻,假借而真出。思維模式以文字語言為基礎,漢字的形、象、聲、意的復合維度對建筑的形、象、節奏和意境產生了重要的影響。

中文獨立的字形意象不僅表達了意義,同時具有文字的空間審美特征,而這一空間性表現在總體構成上,是類型與聯想,轉化與復合的二維直觀。建筑在文字表達中成為一種意境,與人的情感融合。“小樓、孤城、香徑、庭院”等融情、托境而感人,直觀傳達了中國特色的審美意象。

2.2比興假借

文字描寫離不開起興、比喻、烘托、點染、鋪排。漢字的形象意韻尤其適合蒙太奇式的跳躍、遞進、反復、伸展、輪回。從詩經開始,賦比興成為詩歌的典型手法,文字中的賦比興等運用點引、類比、象征和鋪陳展開場景,烘托感情。“托物言志,借景抒情”成為詩歌的特征。物與景的一幅幅色彩畫面給人無盡聯想,長篇大賦如《阿房宮賦》等極盡渲染,與建筑群宏大的鋪排相得益彰。

文字的“假借”是一種造字和隱喻方法,“偷梁換柱”為同聲轉借或諧音轉意。漢字單音節形成了大量的同音字,音同質異,以異觀同,在文字表達中產生了中文特有的“假亦真,真亦假”的哲學意味。與文字相似,建筑空間中的“假”與“借”有著極為豐富的內涵。“借景又有遠借、鄰借、仰借、附借、鏡借等”[2],而“假”則有假柱、假山、假門等,假山牌坊成為中國建筑和園林中的特色景觀。

2.3文建題點

漢字與建筑空間的一體式格式塔使建筑在類型化的同時,借助漢字表達自身。建筑經由文人的點染而發揚光大。古老建筑在詩文中恒久傳頌,因文而永生。人文建筑與建筑人文在中國文化中并行生發。

佛教、道教的發展給寺廟型制與題詠增加了新的語匯和意境:“佛塔、石窟、經幢等紀念性建筑,對中國傳統建筑的形制類型、組群布局、裝飾色彩、宗教意義、審美旨趣均產生深遠的影響。”古人登高能賦,“題點”在建筑、園林空間表達上不可或缺。文字點景如“畫龍點睛”恰好使建筑和景觀默契融合。古代建筑的完成是以文字題點為標志的,人文歷史的積淀使“景點”具有豐富的內容,建筑景觀和典故文章共同“會意”,匠造與文造,造就了中國建筑。

3人文城市

3.1文理山河

建筑依附于山川平原,古代對自然山水的探究形成了豐富的傳統人文地理認知,尚書禹貢中:“九州攸同,四隩既宅,九山刊旅,九川滌源,九澤既陂,四海會同。六府修正,庶土交正,底慎財賦,咸則三壤,成賦中邦。”可以看出古人從山川形匯到樹德安邦這一兼容并包的人文胸襟。古人從觀察體驗自然紋理到依形畫像,以文和數究天人之際,從而建立具有道德基礎的社會文理。大禹治水為城市文明的開啟奠定了基礎。

從神話傳說到風水五行,自然的神奇被化解在文化的神奇中,山川與祭祀福佑,人物歷史與宗教神話相結合,成為了人文山水。建筑造城從了解自然和梳理山川開始,傳統的宅城選址中蘊含了豐富的科學、玄學、軍事和經濟的權衡判斷。“左殽函,右隴蜀,沃野千里,南有巴蜀之饒,北有胡苑之利。”[5]肌理豐富的自然形勝孕育了文脈悠久的城市鄉鎮。

南充閬中古城的唐宋城鎮格局

3.2文脈城池

中國傳統城鎮依托山水而建,皇城都府雖然都在儒家的中正思想影響下而行文規整,但仍不失靈活。這一靈活源于自然山川的靈動與道法自然的精神。城鎮形態文而不機,規整而不呆板,因地制宜,形成了具有地域特色和人文肌理的傳統城鎮。《元和郡縣圖志》卷一《關內道》記載宇文愷營建隋大興城,因朱雀街南北有六條高坡,遂以乾卦取象排布宮殿,百司及寺廟。

因形會易,取長補短,以建筑和城池來文理山河成為營建的根基:寶塔寺觀、村舍鄉居,山川中有了人文點染而愈發秀美,城鎮融入到山水中而生機勃勃。壯美的山河與城池激發了古人的豪邁詩情:“唐代詩人正是借助‘北闕’‘南山’等詩歌意象,在長安城與終南山之間構筑起一座更遼闊的‘長安城’,并在這個更豐富的審美空間中完成對長安城的美學闡釋。”城市的興發促進了文字的繁盛,文脈的積淀又為城市傳統文明的延續奠定了基礎。

承德須彌福壽之廟,屹立風雪中的“總持佛境”坊和大紅臺。牌坊巍巍聳立,色彩斑斕,既是前導空間的結束,又揭示主要殿堂的來臨

4圓紋意境

天道周游往復而成環游之勢,造物由其曲態而能生發運動。天文、地理、生物均展現了柔美的曲線構型和紋理。太極圖深刻地表達了道一圓滿而化變萬物的哲理。圓境融匯了音樂、舞蹈、書法、繪畫、服飾、器塑和建筑等聲色形貌。東方的形線圖紋構畫出一片圓融曠境,你中有我,并行不悖。而建筑長袖善舞,環環相扣,在中華大地演奏著一曲曲壯闊、華美、柔婉、清新的樂章。

云岡石窟

4.1飛舞凝樂

生物從低等到高等,魚蛇扭擺,鷹鳥翔集,走獸馳躍,人舞蹁躚。人們欣賞生命與自然的漫舞,而把這些舞動化為云紋、圖騰、飛天,化為書草,化為藝術流彩。器物、服飾、建筑上龍旋鳳飛,花團枝纏,綻放出東方文化特有之神韻。“這種飛動之美,也成為中國古代建筑藝術的一個重要特點。不但建筑內部的裝飾,就是整個建筑形象,也著重表現一種動態。中國建筑特有的‘飛檐’,就是起這種作用”。

中國為禮制禮教之邦,視音樂為上通下達,兼有祭祀通神與教化安民的重要作用。數樂相通,數字的玄妙在器物造型和音樂流轉中隱約表達。建筑是凝固的音樂,建筑開間、立面比例具有數字關系的和諧,屋頂的舉折關系以及斗拱梁柱的材契等級都遵循著尺度和比例的數字關系。在不斷的實踐中,建筑形成品級規范,如同音樂中的和弦,建筑間的連接組合需在和諧范圍中選擇。宏大的皇城建筑如同一組恢弘的樂章,中軸的主旋律與側軸的復調在統一的音階構成上此起彼伏,激蕩穿越,時而大氣磅礴,時而婉轉輕柔。

4.2書法繪畫

漢字的線性構圖使其成為最具代表性的東方藝術,線條的抽象審美和文字的意蘊有機結合,激發出高妙的藝術生命。不同歷史時期的文字具有各自的線性魅力,篆書柔婉,漢隸樸拙,楷書端莊,文字形態與建筑風格在很大程度上相呼應,漢唐建筑的雄渾與宋明建筑的精巧反映了以文字為主導的文化演變歷程。

如果說中國建筑形成了自己的點線勾連,那么在排布上既有其方整的規制,又不乏流動酣暢的筆勢。“傳統建筑與書法藝術在動態空間審美上具有時間性的抽象特點。二者在時空性上的審美感受不謀而合,體現在啟、承、轉、合,‘因勢象形’的時空審美意趣。”[8]楷書的規整恰似軸線合院的嚴謹,而行草的流動宛如園林的流光溢彩。城市中一所所合院鱗次櫛比,而大大小小融匯其中的園林賦予城市滋潤心靈的綠境。書法的行云流水化作城鎮依山傍水的順勢布局。長街曲巷、小橋流水、煙雨樓臺,建筑之組合排布繪制了一幅幅“清明上河圖”,一卷卷“富春山居畫”。

5文墨化境

“假亦真時真亦假”,真實與虛幻相輔相成,由實見虛,觀虛悟實。莊周夢蝶開啟了夢境的演繹,之后,各種傳奇戲曲不斷深化著夢境主題,最后在“紅樓夢”中達到高潮。文墨故事結合傳統院落園林形成了極具情感魅力的夢幻場景。“中國建筑側重于境界美、意境美的追求”。唯美的環境觸發了人的“情、意、夢”,而悲劇情懷和虛幻夢境又密不可分。自然的循環和生命的短暫讓人追求沉醉于一種永恒的美夢,而傳統建筑的柔美輕盈恰能與自然水乳交融,塑造出如畫的美景。

從客觀的環境進而生發出意境,人的融入雖不可或缺,但環境的何種品質能激發出情、意、夢呢?單純的自然環境并不能產生意境,而建筑的嵌入,詩意的棲居才使意境煥發出文化審美的特征。“結廬在人境”成為“此中有真意”的前提。“中國人的宇宙概念本與廬舍有關。‘宇’就是屋宇,‘宙’是由‘宇’中出入得來。”[2]由于廬舍,人在宇宙的棲息有所憑借,有所寄予,情之所牽,意之所由,在無邊、浩渺、蒼茫的宇宙中,一間茅舍帶來了存在的意境。

仇英-獨樂園圖-見山臺

5.1空亭畫遠

中國建筑呈現出“空靈”的姿態,其代表為“亭”。亭由幾根柱支撐頂,融入自然,又有所獨立。亭之楚楚,非老子之“鑿戶牖以為室”,亭無門窗,難為室用,但依亭觀望,短暫停留。中國梁柱式建筑以承托屋頂為目的,而圍與不圍,隔與不隔,于建筑的獨立性并無大礙。建筑這一獨立的姿態與人在世間的獨立、停留、觀望似相呼應,“長亭又短亭”,人生羈旅,而亭給予這個旅程不時的陪伴。亭與空似有若無,元代倪瓚畫中常空亭一置,點化山川,含詠出寂寥曠遠的宇宙。“唯道集虛,中國建筑也表現著中國人的宇宙意識。”

杭州清照亭圖源:方志浙江

5.2夢園卷長

中國園林如夢似畫,好似夢境的極致。“在戲曲《牡丹亭》、小說《紅樓夢》中,建筑成為具有獨立審美價值的文學意象。梁思成先生曾將中國建筑比作卷軸畫,建筑如同畫面隨著次第展開才能漸窺全貌。”園中的山水,花木和樓臺亭廊似乎在編織一場絕美凄婉的夢境。廣闊的自然場景無法圍合成一場圓滿的夢景,人的尺度和故事需要宜人的舞臺。眼睛把真實印在夢中,而園中的鏡湖、泉池、月門、花窗又為人眼映照出一幅幅暗香疏影、良辰美景。

園中的夢境意味深長,至真至幻,建筑的輕靈,曲徑的悠長,隱約的絲竹,斑駁的花影,無不表達著東方意境。“融入自然,體會自然的靈性與律動,從而以一顆靈動的心去構畫園林。”在現實中營造夢園,詩意的棲居、詩意的亭臺樓閣,承載著悠悠古今,美麗的傳說。

結語

自然之靈動畫面展開了美的所有維度。人通過線條、文字、音樂、舞蹈、建筑去表達美。中國建筑在文字格式塔的基礎上形成了自身的格式塔,二者形神互鑒,共同構筑起中國的意境語匯。詩意家園、人文建筑,建筑造型藝術的背后是文化審美和人文精神。佇立了幾千年的中國建筑表達了人對至真至美境界的追尋,展現了民族的文化自信和夢想家園的創造歷程。

“欲窮千里目,更上一層樓”,在歷史的徜徉中,體會建筑,品味園林,吟誦經典,思索古今。建筑是一扇窗、一座橋,開啟美的畫卷,通向美的殿堂。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|