在古建筑中,屋面相交之處便形成脊,這是由于屋面交接或邊沿線進行特殊處理而產生的構造形式。作為交接處的脊如果處理不當,很容易出現漏水問題,所以需要通過特殊的做法進行勾抹,使其嚴密。

進行屋脊砌筑的過程叫做調脊。而且,高聳的屋脊有著獨特的裝飾性。宋、清兩代的屋脊盡管做法各異,但名稱卻可以通用。

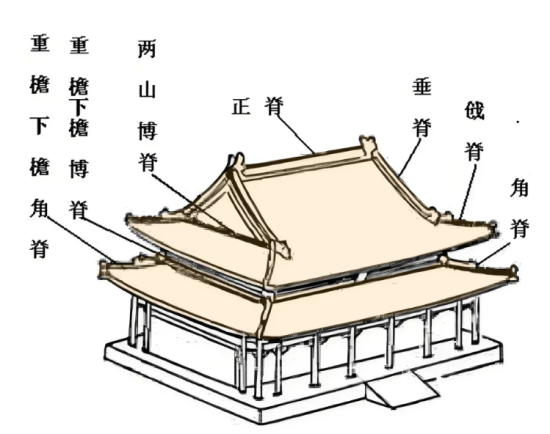

正脊:是沿著前后兩坡的相交線形成的,處于屋頂的最高處。卷棚頂和攢尖頂沒有正脊。通常情況下,正脊是整個建筑中最長、最為突出的一條屋脊,故而也被稱作大脊。正脊上通常有眾多裝飾,中間部分是脊剎或寶頂,兩邊則是吻獸(鴟吻)或者望獸。吻獸是向內咬住屋脊,望獸是向外眺望遠方。

脊剎:位于正脊的中心部位,裝飾的樣式繁多,有呈寶瓶形狀的、寶塔形狀的、樓閣形狀的等等。

垂脊:所有與正脊和寶頂相交的脊,歇山、硬山或懸山屋面垂脊也稱排山脊。

戧脊:是歇山頂所獨有的一種屋脊。它與垂脊相交錯,順著角梁方向伸展出去,從垂脊的末梢延伸至屋檐的最外緣處。

角脊:位于重檐屋面的下檐之處。依著角梁方向而做的脊叫做角脊,也可稱為重檐戧脊。

圍脊:圍脊和博脊是由屋面與墻面相交而形成的脊。在重檐建筑中,下檐屋面與木構架相交之處的脊被稱為圍脊。

博脊:在歇山頂建筑里現身,位于山花板和兩山坡面的交匯處。在宋代的時候,由于山花呈空透狀態,為了讓木構架免遭風雨損害,會制作成向內凹陷的曲闌博脊。而在清代,因為山花被封閉起來,所以這種做法被淘汰了。

過壟脊:因為卷棚頂不存在正脊,為了讓屋面能夠平滑地過渡,所以要制作成過壟脊。它的名稱是因為前后坡的瓦壟有特殊的相接做法而得來。過壟脊的構造比正脊要簡單,由羅鍋瓦、續羅鍋瓦等一系列呈圓弧形的瓦件構成。

披水梢壟:披水梢壟是一種常見于小式建筑且不太講究的做法。披水指的是披水磚檐,梢壟則是靠近山墻博縫的那道瓦壟。這是一種處于垂脊位置卻不做成脊的做法,并且梢壟一定要用筒瓦。披水梢壟不能被算作屋脊。

絕脊:是寶頂的俗稱,它是在攢尖建筑瓦面的最高匯合點處制作的脊。

盝頂圍脊:專門指盝頂上部平臺屋面四周的水平脊,因其呈圍合相交之態而被叫做圍脊,同時又因處在屋頂的最高處而也稱正脊。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|