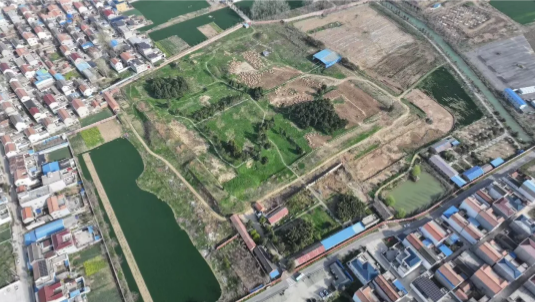

宛丘故城遺址,俗稱平糧臺、平糧冢、貯糧臺。為龍山文化遺址,1979—1980年發掘。平糧臺古城遺址位于淮陽區東二環路東側(平糧臺大道與宛丘大道交叉口)大連鄉大朱村大朱莊西南一個面積50萬平方米的橢圓形臺地上。

人類文明的長河中,數千年的歷史如同一條蜿蜒的河流,它不僅承載著人類智慧的結晶,也溫暖地滋養著一代又一代人的生活。在這條河流的兩岸,是那些日復一日、年復一年的日常生活,它們如同陽光下的露珠,閃爍著平凡而又珍貴的光芒。讓我們沿著歷史的腳步,一同走進平糧臺遺址,感受這些沉睡許久的文明吧。

平糧臺古城遺址呈正方形,長寬各185米,方向接近正南北,城外有護城河。小城并不大,城內面積僅3萬多平方米,墻寬10余米,殘高還有3米多,保存狀況相當不錯。在考古史上,如此方正講究的城址在中國古代早期實在不多見,當然與淮陽所處的地理位置有關。

春秋時期宛丘屬陳地,也是傳說中伏羲氏、女媧氏與神農氏的建都之地。西周時代,這里氣候溫潤、風景怡人,陳國的俊男靚女,常來這里唱歌跳舞,談情說愛,這些記載也為古城宛丘增添了一抹浪漫色彩。我國第一部詩歌總集《詩經》中《陳風·宛丘》一篇曾描述過這里的動人景象:“子之蕩兮,宛丘之上兮,洵有情兮,而無望兮。坎其擊鼓,宛丘之下;無冬無夏,值其鷺羽。坎其擊鼓,宛丘之道;無冬無夏,值其鷺。”

歷史在這里,不僅浪漫地吟唱著《陳風·十首》,且交出了一份宏大、深邃又生動的時代文化答卷。據發掘,平糧臺不僅是一處大型文化遺址,而且文化層堆積豐厚,時代跨度較長,最下層是距今6000多年的仰韶文化層,其上疊壓著距今5000多年的大汶口文化層、距今4000多年的龍山文化層、距今3000多年的二里頭(夏晚期)文化層、岳石(商早期)文化層、商周文化層以及距今2000多年的戰國時期楚墓、漢墓等。此外,還有少量的唐墓、宋墓。

該遺址于1979年被發現,1988年被國務院公布為第三批“全國重點文物保護單位”,2000年被評為“二十世紀河南十項重要考古發現”,2016年被國家文物局列入《大遺址保護“十三五”規劃),2020年平糧臺城址當選為“2019年度全國十大考古新發現”,2022年被評為“河南省百年百大考古新發現”。

遺址核心古城址,城墻殘高3米余,上寬約8—7米,下寬約13米,拐角外圓內方。南北城墻中段有城門,南門道東西側有土坯墻的門衛房,房門相對;門道路土寬1.7米,其下埋有陶制排水管道。城址年代約距今四千三百年左右。此外,還發現有墓葬、灰坑、陶窯、銅煉碴,以及大量陶器、石器、骨器、蚌器等。此遺址的發現對于研究中國古代城市的起源、國家的形成及銅器的歷史,都具有重要意義。

這里有迄今所知中國最早的排水系統,是一組距今4500多年前、埋于地下的陶質排水管道。在中國古代,夯土城墻的功能之一,就是防洪。城址南門中間的路土下鋪設有三組陶質排水管,剖面呈倒“品”字形,水管節節相套,兩端有高差,便于向城外排水。

更有意思的是南北城墻的中段各設有城門一座,兩門的連接線基本上縱向中分城址,已頗有中軸線的味道。南、北門均較窄,南門門道寬僅1.7米,兩側有用土坯壘砌的門衛房,平時應有衛兵把守。高墻深壘,門禁森嚴,表明這是一處重要的場所。

平糧臺古城遺址對研究我國古代城市的出現、國家的起源、文明社會的出現等重大學術問題具有新的重要史料價值。

有專家認可,龍山時代平糧臺城址的發現,又使今人相信這里就是太昊伏羲之墟、炎帝神農之都的古宛丘,或有直呼該城為“羲皇故都”者。而平糧臺城址方正的布局,也被認為正是由于太昊伏羲氏是先天八卦的創始人,強調圍合、序列、有意義的方向以及左右對稱等,實際上表達了八卦的理念:天人合一的和諧觀。這類推想想當然的成分太多,或者干脆已進入當代意義上的“八卦”的范疇。

所以,規制齊整,保存完備的平糧臺遺址,一經發現,即被寫入各大學考古專業教材。大量的出土文物證明,這座古老的城池,已然邁入文明的門檻。這片看似平凡的土地,數千年甚至萬年以來,先民們在這里遵循著自然的節律,日出而作,日落而息。清晨,當第一縷陽光穿透薄霧,人們便開始了新一天的勞作。他們耕種土地,收獲糧食,或是在工坊中精心打造每一件器物。這些活動不僅僅是為了生存,更是人類文明進步的基石。在這些日常生活中,人們學會了合作與分享,學會了尊重與愛,這些都是文明得以延續和發展的重要因素。

2014年-2019年,北京大學考古文博學院、河南省文物考古研究院、周口市文物考古所聯合對平糧臺古城遺址進行了連續6年的系統勘探與發掘,累計勘探面積20多萬平方米,發掘面積6000多平方米。新發現龍山文化時期的墓葬群、車轍印、排房基址、水井、水溝、排水管道、中軸道路及祭祀黃牛、玉冠飾殘片、刻有復雜獸面紋的陶碗殘片、碳化植物種子等遺址和文物,還發掘清理了幾十座戰國晚期的楚墓以及漢墓,出土了一大批精美文物。

從野蠻、愚昧走向文明,在這里,我們看到了的文物遺址漸漸描繪出曾經的輝煌,考古搭建出現代與遠古的橋梁。平糧臺古城的發現,對于研究我國古代城市規劃思想的起源、早期城市水資源的管理、早期國家的形成、社會分工差異化的產生以及青銅治煉技術發展的歷史和源于西亞地區麥作傳統下的黃牛如何融入中原傳統的粟黍農業體系等,都具有極其重要的價值和意義。

在四千多年前,這片土地依然走向了更為世俗化的社會,他們自現實生活中發展出社會治理的智慧,較之鬼神,卻更崇人力,繼承并發展更為嚴密的禮制實踐,成為了“禮出東方”的強大力量。隨著時間的流逝,時代的發展帶來了許多變化,但曾經的先民,那些溫暖的日常生活依然如故。

在幽暗的時間隧道里,尋找歷史深處的熹微光芒。無論怎樣的時代都有落幕的一日,星河終將消逝;人們各奔前程,甚至生死陌路;過往種種,都已被時間稀釋。周口,這片滿天星斗競相閃耀的中原大地,從文明塑造了中國的地理核心位置。至此,這里的文化各有所長,發展并進,積累起中華文明多元化的深厚土壤。時至今日,平糧臺遺址仍在考古發掘之中,相信還有更多驚喜等待著我們。

那些考古發掘出的珍貴史料提醒我們,無論世界如何變遷,人類對于美好生活的追求和向往是永恒的。正是這些日常的點滴,構成了人類文明的豐富畫卷,讓我們在歷史的長河中,始終能夠感受到那份溫暖和綿延。

平糧臺的中國之最

中國最早的方形城

我國城市的傳統形制是方形城,平糧臺古城則是目前我國考古發現最早的規劃嚴整的方形城,開拓了中國方形都城建設的先河,可以說是我國方形城的鼻祖,成為后代城市標準形狀的模范。

平糧臺城址的平面為正方形,由于其建城的年代最早,所以對后代城市的影響很大。正如陳正祥教授考察我國古代2500座城邑之臺得出的結論:“中國城市的形態,絕大多數是方形,在平原地帶,特是較小的城,形狀常呈正方形。”更好的方形便成為中國城的傳統形制,在建城的指導思想上受“天圓地方”影響,平糧臺正方形城址的發現,對后代城的形制必然產生了巨大的影響,成為后代城市的標準形狀的模式,在中國古代城市建設史上必然占據重要的位置。

中國最早的規劃方正、中軸對稱格局的古城

2019年發掘時,在城中部居址區揭露出一段類似路面的墊土層,為細密的白色細沙土,不同于一般的房屋墊土。根據南城門內外路段和城內新發現的這段路面堆積,可以復原一條貫穿古城南北、寬約五、六米的道路,其兩端分別對應南北城門,位置居中,是一條名副其實的“中軸”大道。

城內布局以這條南北向中軸路相隔,規劃嚴整。城內東南部的全面揭露,確認了多排東西向布局的高臺式排房。最初的房屋在生土上成排統一規劃建造。單排房屋從城墻內側20多米處開始,延續60多米,接近中軸線;每排房屋又由三四組多間房組成,所有單間規模均較為相似。最初規劃的排房間距15米左右,室外活動面基本串通相連;每組房屋的門向均朝南,布局規整。

平糧臺古城遺址平面方正規整、內部中軸對稱的特點,無疑是中國古代城市規劃思想的最早源頭,在城市發展史上具有里程碑式的意義。

中國年代最早、布局完備的城市排水系統

1980年,在平糧臺古城南城門的路土下面發現了一組排水管道,由三根管道組成,斷面呈倒“品”字形。這組管道現存五米多長,由許多節陶管道組成,每節管道均一頭粗,一頭細,有榫口可以銜接。管道埋放時,溝槽有一定的坡度,北高南低,易于城內的水向外排泄。2015年,在南門的東門衛房東側的夯土墻下還發現一條陶管道,這條水管道比較原始,有榫口,僅一端口微斂,另一端口微侈,是建筑城墻時事先預埋的排水管道。2019年,在城內一排東西向布局的排房后墻地下又發現一截陶排水管,西端通向中軸江路東側的南北向水溝。這樣,城內的排水溝、排水管與南門口的水管、域外的圍壕就形成了布局科學的古城排水管網。平糧臺城址敷設的排水管道,是目前我國發現的時代最早的管道排污水設施,也是我國城市建設史上的一項重要發現。

中國最早的采用小版筑堆筑法建設的古城

小版筑堆筑法,即先在城墻的內側筑一小版筑墻,高約1.20米、寬0.8米,后依小版筑墻由里向外斜堆土,逐層夯打,到一定高度時,小版筑墻與外邊斜堆的夯土層呈三角形,然后外邊再用橫木擋著,由外向內墊土,逐層夯打。在由外向內堆土時,一般來說形成外厚內薄,致使外部夯土逐漸高于夯土墻,使之呈外高內低的斜坡狀,然后在內側小版筑墻的上部再筑小版筑墻,再斜堆土,逐層夯實。如此反復數次,才筑成高大的平糧臺古城的城墻。小版筑堆筑法是符合力學原理的,在生產工具還相當落后的四千五百多年前,此法是我國古代勞動人民在筑城技術中的一種創造,是符合科學原理的一次成功的嘗試。

中國最早的門衛房

《淮陽縣志》記載“平糧冢,高二文,大一傾,有四門”。但據考古發現,羅出。南、北城門和西城墻中部向外凸出的人工夯土臺遺運道家,樂門位置由于受到晚期挖土或水毀原因而破壞嚴重,尚未發現相關遺述,推測應該是建有四門。其中南城門遣址的建筑形制獨具特色,兩邊各有一座房址,房子依城墻用土坯壘砌,房門東西相對,為兩個門衛房,背靠兩側的城墻。東側的南北長4.4米、東西寬3.1米;西側的南北長4.2米、東西寬3.3米。門衛房內屋角有灶(燒火痕跡),既可用來做飯,又能冷天取暖,非常方便守門人生活。兩房之間的通道寬約1.7米,便于把守。集城墻、域門、門衛房和道路、水溝、陶排水管道等重要遺跡為一體,反映了古人在城市建設和管理上的超前智慧,開創了中國同類建筑設置門衛房和鋪設地下陶排水管道的先河,是目前我國發現的最早設置門衛房和最早鋪設地下陶排水管道的古城。

中國最早的車轍痕跡

在南城門內早期道路路面上,發現有車轍痕跡。車轍寬0.1-0.15米,深0.12米,最明顯的一條長達3.3米。其中一組平行車轍間距0.8米,研究認為是雙輪車的車轍印跡。該段東西向道路向東延伸并轉彎向南,直通南城門。

碳十四測年數據顯示,這些車轍痕跡的絕對年代不晚于距今4200年。這可能是我國年代最早的“雙輪車”車轍痕跡,與二里頭遺址發現的車轍相比,將我國雙輪率的起源至少提前了500年。

中國最早的都城

(史籍記載太昊伏羲氏、炎帝神農氏先后在此建都)

《左傳.唱公十七年》記載“陳,太昊之虛也”;《綱鑒易知錄·五帝紀》“太昊伏羲氏以木德繼天而王,故姓風,有圣德,象日月之明,故曰太昊。作都于陳....帝崩,葬于陳”、“炎帝神農氏,以火德代伏羲氏治天下....都陳,遷于曲阜”等等。我國古代史料多有“太昊伏羲氏都宛丘,炎帝神農氏繼都于太昊之舊墟”和“陳有宛丘”的記載。

平糧臺遺址的發現,有力地證實了史書的記載是真實的。當年,太昊伏羲氏帶領先民在這里定居筑城,畫卦結繩、漁獵畜牧、繁衍生息、創造文化,開創了中華早期文明。之后,炎帝神農氏部落又在此定居生活。可以說,平糧臺古城遺址是目前我國唯一一座有史書記載的太昊伏羲和炎帝神農的都城——宛丘古城。

中國出土越王劍最多(4把)的遺址

公元前278年,秦國大將白起領兵攻陷楚國郢都(今湖北荊州),焚毀楚王祖墳夷陵。楚頃襄王流亡城陽(今河南信陽楚王城),繼而又遷都至陳城(今河南淮陽),稱“陳郢”。楚國在陳建都38年間的時間里,楚國的頃襄王和眾多的王公大臣去世后都埋葬在平糧臺一帶,越國貴族向楚國貴族進貢的越王劍等貴重物品也隨葬在這里。

其中,楚頃襄王的墓(馬鞍冢)就在平糧臺東側1公里處被發現發掘,出土了大型車馬坑等遺址。止目前,已知公開發表的越王劍全國共7把,平糧臺已出土鐫刻有“越王”銘文的銅劍4把,其中一把系越王勾踐的第四代孫越王不光的劍。另出土無銘文的類似劍十幾把。

中國出土年代最早的三角褲頭標本

在古城遭址上一座西漢墓里出土的泥質鎮墓獸,是中國最大的泥質鎮墓怪獸(偶人)。真人比例,跪坐姿態,通高120厘米,鹿角、鹿耳、人面、深目、高鼻、張口、赤裸上身,下身穿黑色三角褲頭,雙手伸直作阻攔狀態。鎮墓獸置于墓道中,目的是為了辟邪,它是楚人“信鬼好祀”風尚的一種反映。該獸下身穿的三角褲頭(黑漆彩繪的,不是麻布或絲綢質地的),是目前我國發現最早的內褲(三角褲頭)標本,將我國使用內褲的歷史至少提前到漢代。

中國有史籍記載最早的娛樂場所

西周初年周武王封舜帝后裔媯滿于陳,建陳國,筑陳城,是為陳胡公。胡公的夫人,也就是周武王的大女兒大姬經常帶人到這里舉祭祀活動,吸引陳國平民百姓紛紛來這里聚會玩樂,唱歌跳舞,談情說愛,成為陳國人的游玩勝地。在那時,這里無論是冬天還是夏季,經常鼓聲震天、人聲鼎沸,熱鬧非凡,《詩經·陳風》為我們描述一幅盛大的古代版廣場舞情景。如:

《宛丘》

“子之湯兮,宛丘之上兮,洵有情兮,而無望兮。坎其擊鼓,宛丘之下,無冬無夏,值其鷺羽。坎其擊缶,宛丘之道,無冬無夏,值其鷺翱。”

《東門之枌》

“東門之枌,宛丘之栩。子仲之子,婆娑其下。榖旦于差,南方之原。不績其麻,市也婆娑。

榖旦于逝,越以鬷邁。視爾如荍,貽我握椒。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|