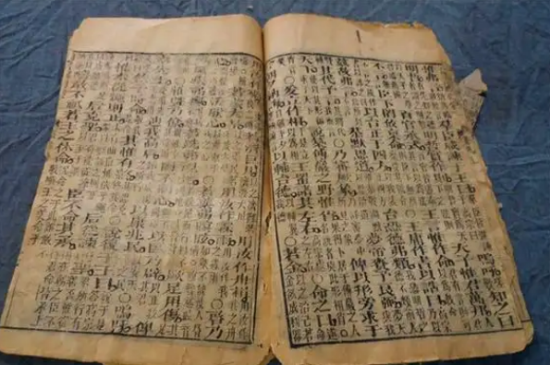

古代書籍形式:簡牘時代

在先秦至漢朝初期,中國的書寫材料主要以竹簡和木牘為主。竹簡細長,通常用上等的楠竹或慈竹制作,裁切成固定長度和寬度后,經過刮削、打磨,并通過殺青(即烘烤處理)來減輕重量并防止霉變和蟲蛀。每片竹簡可以書寫大約一到兩行文字。而木牘則比竹簡更寬,能承載更多的信息,主要用于單片使用或繪制地圖。這些簡牘是當時的主要文獻載體,直到魏晉時期隨著佛教傳播的需求,廉價且便于攜帶的紙質書才逐漸普及開來。

五車書的重量估算

要準確地估計“學富五車”的實際含義,我們需要考慮當時的書籍形態。根據歷史記載,東方朔給漢武帝寫的自薦信用了三千片竹簡,總字數約為十萬字,重達十二公斤。這意味著平均每公斤竹簡能夠容納約八千多個漢字。考慮到古代馬車一般載重可達兩百公斤左右,那么五車竹簡大約是一千公斤,所含文字量將高達八百萬字左右。

從數量到質量:對“學富五車”的再認識

盡管現代人可能認為八百萬字并不算特別龐大——例如四大名著《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》及《西游記》合計約三百八十萬字,“學富五車”似乎相當于這四部作品總字數的兩倍——但需要注意的是,古人閱讀的內容大多是以文言文寫成的學術著作,其信息密度遠高于今日的白話小說。此外,“學富五車”更多地強調了學者的知識廣度與深度,而非僅僅指涉具體的書籍數量。

“學富五車”不僅是對個人廣泛閱讀經歷的一種贊美,更是對其深厚學識的認可。它提醒我們在贊嘆古人博大精深的文化遺產時,也應反思自身學習態度與方法。畢竟,真正的智慧不僅僅來源于海量的信息攝取,更在于如何深刻理解和靈活運用這些知識。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|