自古以“東依梓林,西枕潼水”得名的川北梓潼,素有“蜀道南大門”之稱,是一座承載著華夏文明記憶的古城。自秦昭襄王時代設縣以來,已有超過兩千三百年的歷史。梓潼不僅歷史悠久,且建筑獨具特色,以七曲山大廟古建筑群最為著名。

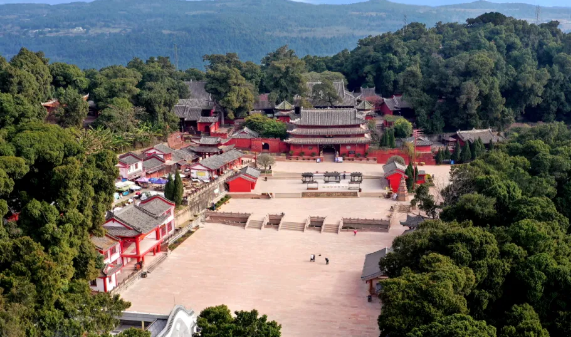

▲七曲山風景區鳥瞰(圖源七曲山風景區官網,僅用于學習交流)

歷史溯源

七曲山大廟,位于縣城之北9公里,古名善板祠,唐改名七曲寺,南宋又改名靈應祠,元改稱文昌帝君廟,明清則改稱太廟、大廟。自唐、宋兩代皇帝將梓潼神追封為“王”的爵位后,地方政府即從南宋紹興十六年(公元1146年)開始,按王府格局續修七曲寺,建成后即敇廟名曰:“靈應祠”。又經歷代維修擴建,整個建筑共占地1.3萬余平方米,建筑面積6000余平方米,從而形成結構宏偉,體系完整的王宮建筑群。

▲七曲山大廟(圖源綿陽文旅官微,僅用于學習交流)

建筑格局

七曲山大廟古建群保留較為完整,大廟仿王府格局營造,外有宮墻拱衛,內有殿堂和宮苑。今存元、明、清之殿宇亭臺23處,以真慶宮之百尺樓、正殿、桂香殿為中軸線,其余建筑物,則依山造勢,順其自然,向左右延展。七曲山大廟古建筑群在建筑手法上保留了一些宋式做法。大廟較完整地展現了由元到清各個時期的建筑風格,是研究古代建筑史的重要實例。

整個建筑集南北風貌于一體,既有如正殿、桂香殿、天尊殿的雄偉莊重的北方風格,又有如風洞樓、瘟主殿等建筑雅致奇秀的南方風韻。這片古林深藏的洞天福地,因其建筑群錯落有致,風格殊異,突顯“林富其幽,山壯其勢,水秀其姿,洞觀其邃”的特點,不少古今人士均稱其是道家“人法地,地法天,天法道,道法自然”的天人合一思想在廟宇構筑方面的具體實踐。

主要建筑

魁星樓

魁星樓為七曲山大廟的正山門,又名忠孝樓、星主樓、百尺樓,始建于明代。清雍正四年(1726年)被燒,清雍正十年(1732年)重建,重檐歇山式,三重,通高145米,面五間21米,進深五間12米,臺基用條石砌成,樓兩側有回廊直正前院,回廊面闊各三間長10米,進深一間寬4米。百尺樓采用通柱手法,用46根大柱承托,每根圓柱周長1.42米。梁架穿斗榫卯,結構牢固,雖經數百年風雨地震及川陜公路來往汽車震動,仍然保存完好。百尺樓屋面蓋灰色簡瓦,脊飾以萬火爐及蝙蝠、山鳥、水獸,形態生動。

百尺樓二樓正中塑有一魁星像,高4米余,面目猙獰,赤身臨空,手持朱筆,獨占鰲頭,舊時文人赴考路經過此地必拜此神。

▲魁星樓(圖源綿陽文旅官微,僅用于學習交流)

文昌宮正殿

文昌宮正殿位于七曲山大廟古建群的中心部位,是供奉文昌帝君的主殿,據《咸豐梓潼縣志》載,此殿“清雍正四年冬與百尺樓被野火焚燒,雍正十年重建。”正殿平面呈正方形,單檐歇山造,穿斗抬梁木結構,十一架梁前后乳栿搭牽用五柱,通高12.3米,面闊22.5米,進深四間21.5米,明間及次間為殿堂,兩稍間系走廊。明間是次間的二倍,次間是稍間的二倍,其斗拱之分配均為四鋪作,泥道拱雕飾菊花圖案,施以五彩編裝,成為裝飾斗拱,唯屋前后乳前端延伸出柱頭,其上置以大斗,并雕螭飾首,后檐乳栿前端穿過檐柱承托檐楞。正八邊形抱鼓石柱礎,其上雕刻帶狀花紋圖案。殿宇明間前后置以六合格子穿心門,次間安有四合格子門,殿堂兩側與次間均用規格條石和青磚壘砌墻壁后壁,左右兩廊安置古樸欞欄,顯得格外利落空敞。

▲文昌宮正殿(圖源綿陽文旅官微,僅用于學習交流)

桂香殿

文昌宮正殿之后面是桂香殿。此殿為明代所建,單檐歇山式,蓋綠色琉璃瓦,因殿前有四株古老的丹桂而得名。殿基呈長方形,殿堂通高11.2米,面闊三間,長19.94米,進深三間,寬15.67米。平面柱子排列整齊,減柱造法,當心間略寬于次間,與廟內其它明代建筑當心間倍于次間,然不同,角梁制作別具一格,母角梁后尾插于內柱,而子角梁交于距內柱米許的蜀柱之上,翼角平出,內而交錯,柱角側角明顯。闌額上不施普柏枋,前檐施四鋪作斗拱,櫨頭直接置于闌額之上。其余三面的檐額上直接放置墊木和檐楞。脊飾頗為精細,特別是正脊兩端鴟吻,體態粗巨,張口卷尾。

殿內陳設有鐵鑄文昌坐像一軀,高4米,侍從神兩軀,高2.5米,四足日月鼎一只,“明弘治十五年鑄造”。特別是兩侍像造形極有個性,一個捧印,一人持卷。殿堂兩側有文昌傳說故事的壁畫,為清代所繪,還有乾隆年間刊刻的《文昌帝君陰騭文》。殿外門柱上有聯日“小住為佳有數畝綠云一庭丹桂;大觀在上看千門紫氣萬笏青山。”“翼宿聚精莫七曲山千秋圣境;撥經傳孝友普天下第一斯人。”

▲桂香殿(圖源綿陽文旅官微,僅用于學習交流)

盤陀殿

盤陀殿因殿內有一大頑石而得名,相傳為文昌帝君張亞子修身得道之地。此殿通高7.7米,面闊進深各三間,單檐歇山造。蓋黃色琉璃瓦,抬木結構,四架椽屋三椽栿用三柱,建面70平方米,臺基系條石碩成,正面置垂帶踏道五級,殿內柱兩根,直徑32厘米,高4.7米,副階柱10根,直徑5厘米,高3.25米,前檐兩角度施有側角,柱子排列縱橫成行,唯兩根后金柱與前檐明間兩柱減去。前檐斗拱為五鋪作雙下昂,單抄計心造,昂為真下昂,第一層昂下出華頭子,刻單葉菊花瓣,櫨頭直旋于闐額之上,成“月梁栿”。闌額不施普柏枋。殿總體造形均稱,梁架結構簡練,斗拱古樸。

盤院殿內大石上塑有張亞子手持書卷坐像一軀。門聯一副,即“在天垂像光照日月;過化存神澤庇人民。”殿前有拜廳,長7.2米,寬2.8米,清代建,卷棚頂木結構。左右墻壁上嵌有嘉慶、道光年間植柏碑記二通。

▲盤陀殿(圖源綿陽文旅官微,僅用于學習交流)

天尊殿

位于七曲山主峰鰲山之巔,因此山酷似皇宮玉階石上的巨鰲故名鰲山,清同治年間曾懸有“天下第一名山”的橫匾一道。天尊殿雄居其上,為七曲山大廟最高處的古建筑物。殿之四周均用砂石碼砌成長方形須彌座,將殿基牢牢箍扎。殿堂使用外檐柱14根,內金柱6根,構成一個外圈套內圈的雙層套柱平面,框架之間又采用梁枋與斗拱拉連,檐柱上面使用闌額,柱下用地栿連結,能較好防御地震時的水平壓力和縱波破壞。梁架結構與斗拱、昂枋等構件的交接點,使用榫卯組合,不用楔梢。殿內澡井,明栿施旋子彩畫,線條流暢。殿前檐柱接闌額處,左右有龍形雀替,龍口張閉相望襯以柱頭鋪作斗拱16朵,補間鋪作斗拱19朵,古樸精美,十分壯觀,殿堂呈矩形,面寬三間,進深四間。

著名建筑教育學家梁思成于民國6年(1916年)率“中央古物保管調查組”親臨大廟,實地考察后,十分推崇天尊殿,他在所著之《中國建筑史》中寫到:“四川梓潼縣西北七曲山,山頂柏林文昌宮,殿堂多座,為明代所建。其中天尊殿在院內最高處,結構較為宏麗。殿廣三間,深四小間,單檐九脊頂。其斗拱之分配,前面單抄雙下昂,背面及兩側僅在柱頭施櫨斗挑梁,如鷲峰兜率殿之制。其前面斗拱兩昂不平行,第二層昂尾挑承平桿之下。內部梁架作杈手、襻間、替木等;梁栿上施蜀柱及十字斗拱,與元代宣平(今山西武義)延福寺大殿頗有相似之處。殿堂營建年代文獻無徵,其結構樣式,當為明初或明中葉所構也。”

▲天尊殿(圖源綿陽文旅官微,僅用于學習交流)

七曲山大廟作為道教主流全真派的圣地,其建筑群不僅展現了從元代到民國各時期的建筑風格,更是研究中國古代建筑史的重要實物資料。從百尺樓的雄偉壯觀,到文昌正殿的莊嚴神圣,再到桂香殿的雅致奇秀,每一處建筑都以其獨特的魅力吸引著人們的目光。這些古建筑不僅是歷史的見證,更是文化的傳承。它們見證了七曲山大廟作為文昌帝君及文昌文化發祥地的輝煌歷程,也承載了無數文人墨客對學問和仕途的美好祈愿。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|