古建筑常常追求一種和諧統(tǒng)一的美感,但是又不局限于一板一眼,往往在細(xì)節(jié)之處發(fā)揮出迷人的特色。而論到如何讓建筑抵御冬日的嚴(yán)寒,古人在這方面頗有智慧。一腳踏進(jìn)古建筑的大門,外界的寒風(fēng)隨之隔絕,一起阻擋在門外的,還有因天氣惴惴不安的心情。

“椒房殿名,皇后所居也,以椒和泥涂壁,取其溫而芳也。”——《漢書(shū)·車千秋傳》

椒房殿復(fù)原圖

西漢都城長(zhǎng)安城內(nèi)的未央宮建筑群中,有這樣一棟建筑,工匠將花椒研磨和泥之后,加入花草植物,涂抹在宮殿的內(nèi)墻壁,形成一層保溫層,住在里面的人不會(huì)感覺(jué)寒冷,還能浸潤(rùn)在花草散發(fā)的香氣中,這便是當(dāng)時(shí)皇后的寢宮——椒房殿。

另外,在椒房殿內(nèi),涂滿花椒泥的墻壁上還會(huì)再掛一層錦繡毯,幔帳則是用大雁羽毛制作而成,地上還鋪有厚厚的西域進(jìn)貢毛毯,并設(shè)火齊屏風(fēng),寒氣已然無(wú)隙可乘。

在《中國(guó)古代建筑史》中有這樣的記述:“為了抵御嚴(yán)寒,北方的房屋朝向采取南向,以便冬季陽(yáng)光射入室內(nèi),并使用火炕與較厚的外墻和房屋,建筑外觀厚重莊嚴(yán)。”

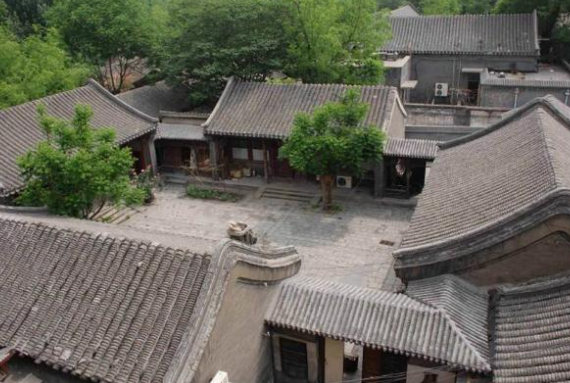

以北京四合院為例,房屋坐北朝南,各個(gè)房屋圍合而成的院落,各幢房屋皆有堅(jiān)實(shí)的外檐裝修,住屋間所包圍的院落面積較大。

門窗皆朝向內(nèi)院,均在南面,這樣迎合了太陽(yáng)光入射方向,最大限度地提供了采光面積,充分增加了室內(nèi)的太陽(yáng)輻射得熱。西面也會(huì)設(shè)窗,等日落西斜也可以得到陽(yáng)光的照耀。

外部包以厚墻,屋架結(jié)構(gòu)采用抬梁式構(gòu)架。這種古建筑,便可在冬季獲得較充沛的日照,可避免寒風(fēng)的侵襲。

古建筑采用木構(gòu)架結(jié)構(gòu),即木柱、木梁構(gòu)成房屋的框架,具有優(yōu)良的保溫效果。屋頂通常都是層層鋪設(shè)的瓦片,可以有效地阻擋冷風(fēng)的入侵。

墻體內(nèi)部除磚砌還灌注灰漿,這樣的墻體不但保溫性能好,而且蓄熱能力強(qiáng),避免了建筑對(duì)外過(guò)度導(dǎo)熱,使其即使有數(shù)個(gè)洞口與外界相通也冬暖夏涼。

古建筑主要的取暖設(shè)施還有火炕、火地、火墻。

秦朝時(shí),在貴族以及皇宮內(nèi)又出現(xiàn)了“壁爐”和“火墻”等用以取暖。壁爐里主要是用燒炭來(lái)御寒,并且將出煙孔放在室外,避免炭煙中毒。

火炕是用土坯或磚砌而成,炕下有用磚砌成的煙道可以生火,生成的煙火順煙道排出。火炕為在建筑內(nèi)取暖提供了很大的方便。

聚居在東北的滿族人,離不開(kāi)口袋房、萬(wàn)字炕,正如俗語(yǔ)所說(shuō)“口袋房,萬(wàn)字炕,煙囪坐在地面上”。

在寒冷的季節(jié),把火炕都燒熱,室內(nèi)就會(huì)因炕面散發(fā)的熱量更加溫暖。炕的用途不只是寢臥,滿族人在室內(nèi)的大部分活動(dòng)都是在炕上進(jìn)行的,“無(wú)椅凳,有炕桌,俱盤(pán)膝坐”。不管是達(dá)官顯貴,還是平民百姓,幾乎都使用口袋房和萬(wàn)字炕。而火墻則是宮中貴族使用較多,實(shí)際上是一種地?zé)峁┡菍m殿的墻壁砌成空心的“夾墻”,也稱“地炕”。

火地是根據(jù)火炕原理改造的地下火道,在平地上向下挖出煙道,煙道上分設(shè)出若干出煙小孔到散熱層從而達(dá)到取暖的效果。

火源不是煤,而是燒熱的炭火,這樣不僅熱效率高,熱氣持久且沒(méi)有煙塵,還省去了在室內(nèi)占地安裝煙囪。冬天將燒好的炭推進(jìn)煙道,人在屋子里就像在暖炕上一樣。

根據(jù)火炕和火地的原理,滿族人還創(chuàng)造了火墻。火墻就是利用爐灶的煙氣通過(guò)立磚砌成的空心短墻采暖的設(shè)備,和火炕類似。比起火炕,火墻的供熱對(duì)室內(nèi)空間更加立體,而墻體的構(gòu)造也要求更高。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|