中國古代木構架建筑以禮制等級分類,大體上可以分為官式和雜式兩種,一個是以營造法式為標準的宋式叫法,另一個是以清工部《工程做法則例》為標準的清式叫法。

官式建筑:以官方頒布的建筑規范為依據,由官方主導營造的建筑形式。這些建筑大多用于皇宮、祭祀場所、政府機構、公共設施等公共領域。具有極高的政治地位和文化象征,建筑形制氣勢恢弘,雕梁畫棟,以彩繪、雕刻等手法做出精美的裝飾,表現出財富和權勢。

所有的官式建筑,都是抬梁式結構,一方面抬梁式結構用料大,跨度大,這個當然就更符合封建等級文化,另一方面中國歷代的政治中心大多在北方,而抬梁式結構,就源自北方,南方的穿斗式,影響力自然就要小很多。

官式建筑在宋代分殿堂式和廳堂式,在清代統稱為大式建筑,這類建筑以宮殿和官府為主,也包括一些重要的宗教和祭祀建筑。

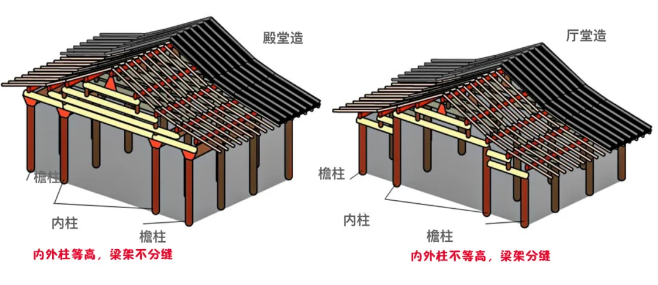

那殿堂式和廳堂式又是靠什么來區分的呢?殿堂式建筑從結構上講你可以把它理解為抬梁中的抬梁,也就是說除了外廊,他會用一根完整的大梁貫穿進深方向,把整個屋架都抬起來。內外柱等高,梁架不分縫。

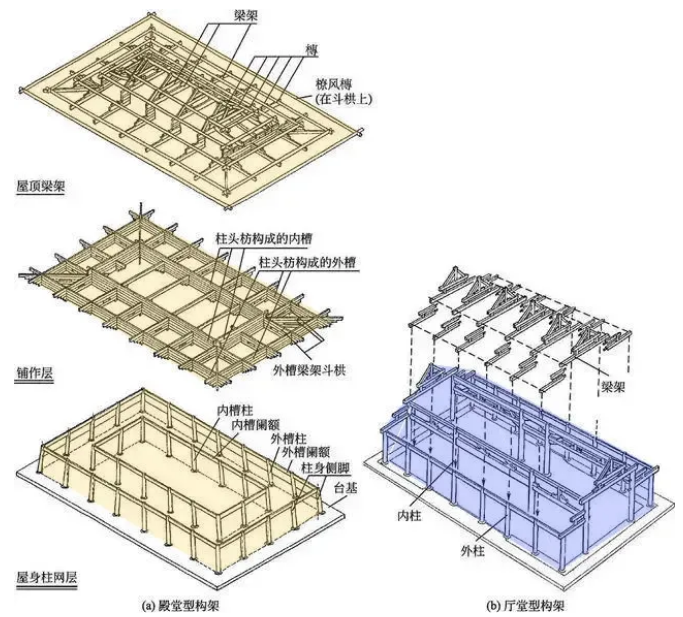

殿堂型構架自下而上由柱框層、鋪作層、屋蓋層三個水平層疊加而成。

如果殿堂型構架疊加柱網和鋪作層后,就變為殿閣型,比如獨樂寺觀音閣和應縣木塔。

到了宋代,隨著這個亂采亂伐自然環境的破壞,能用來做殿堂式大梁的木材,就越來越難找了,所以只有皇宮或者最高等級的官府才有可能用,而三品以下的官員,那就把這根大梁給他一分為二,這樣以來,一個完整的水平鋪座層就不存在了,廳堂式建筑的內柱實際更高了,但柱子跟梁的區別在于,梁是不能分段的,而柱子可以,所以廳堂式對大木料的要求,沒有殿堂式那么高。

廳堂式的等級沒有那么高,用材相對較小。其特點為梁架分縫,內外柱不等高,通常的做法是將內柱升高,直通上層樓面板,從而營造出更高的室內空間。

廳堂型的鋪作層不明顯,斗拱分布于外檐和室內梁柱節點。室內采用徹上明造,即屋頂梁架完全暴露的做法,適用于門樓配殿等次要建筑,也可作為正殿。

官式建筑之外就是所謂的雜式建筑,《營造法式》里面提到了亭榭和余屋這兩個概念,亭榭就是我們熟知的園林建筑。一分鐘了解中國古建筑中亭子的種類與樣式!

榭是指建在高臺的房子。榭一般建在水中、水邊或花畔,其平臺四周設低矮欄桿,建筑開敞通透,體形扁平(長方形)。建在水邊的又叫“水榭”,是為游人觀賞水景而建的,如北海公園的水榭、承德避暑山莊的水心榭等。

所謂余屋,就是其它房屋,不能僭越官方的標準,多數只用梁柱搭接,不用斗拱,或僅使用單斗只替一類的簡單斗拱,法式中稱此做法為柱梁作,單斗只替就是在柱頭只使用一個櫨斗和一根替木就把柱、梁、槫三者結合起來,其它規格都低于廳堂型。《清明上河圖》中有不少余屋可供參考。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|