近來(lái),有關(guān)中國(guó)將建政治副中心的話題被炒得火熱。所謂“政治副中心”,即古代的“陪都”。陪都的地位僅次于首都,古代如何選擇陪都的?這里選幾個(gè)典型朝代,來(lái)嘗試解析一下。

東西控制型“兩京制”——

兩漢時(shí)期

長(zhǎng)安與洛陽(yáng)的角色互轉(zhuǎn)

漢朝是劉姓王朝,有劉邦(高祖)建立的前漢和劉秀(光武帝)建立的后漢之分,后世史學(xué)家習(xí)慣將前漢稱為“西漢”、后漢稱為“東漢”,此叫法即因各自都城方位不同而來(lái)。

公元前206年,劉邦受封“漢中王”。在“楚漢相爭(zhēng)”中,劉邦打敗了項(xiàng)羽,于公元前202年定鼎天下。當(dāng)年2月28日,劉邦在山東定陶汜水之陽(yáng)舉行登基大典,定國(guó)號(hào)為“漢”。初都洛陽(yáng),群臣擁護(hù),認(rèn)為“其固足可恃也”。

但不久,劉邦改變了想法,將洛陽(yáng)設(shè)為陪都,而定長(zhǎng)安城為首都。原來(lái),謀臣張良的分析起了決定作用。《漢書·張良傳》記載,張良認(rèn)為洛陽(yáng)“其中小,不過(guò)數(shù)百里,田地薄,四面受敵,此非用武之國(guó)”;長(zhǎng)安則“金城千里,天府之國(guó)”。

到了建武元年(公元25年),洛陽(yáng)終于迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī),由“著名陪都”轉(zhuǎn)正為東漢的“著名首都”。這年冬十月,劉秀與王莽的更始政權(quán)決裂,在鄗(今河北高邑)登基稱帝,為表明自己的劉姓正統(tǒng)和漢家重興,仍以“漢”為國(guó)號(hào),此即東漢。劉秀確定洛陽(yáng)為首都(東都)后,設(shè)長(zhǎng)安為陪都,稱為“西都”。

解析:兩漢都城,是古代中國(guó)都城制度中“兩京制”的代表,進(jìn)一步說(shuō)是東西控制型“兩京制”的代表。所謂“兩京制”,就是設(shè)一首都一陪都,是古代中國(guó)前期都城制度的主體,其始于上古三代時(shí)的周朝,周前期以鎬京(今陜西西安西南)為首都,另建陪都洛邑(今河南洛陽(yáng))。

劉邦設(shè)首都于長(zhǎng)安,而立陪都洛陽(yáng),劉秀反其道而行之,長(zhǎng)安、洛陽(yáng)角色互轉(zhuǎn),這實(shí)際上是上古周朝實(shí)施的中國(guó)都城東進(jìn)戰(zhàn)略的繼續(xù)。劉邦之所以選擇長(zhǎng)安作為都城把洛陽(yáng)作為陪都,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)秦朝的舊勢(shì)力并未從根本上消失,都城設(shè)于秦朝舊都附近有利于穩(wěn)定國(guó)勢(shì),傳統(tǒng)的堪輿術(shù)上叫作“壓王氣,鎮(zhèn)龍脈”;劉秀選擇都洛陽(yáng)而陪長(zhǎng)安,是因?yàn)殚L(zhǎng)安乃劉姓漢朝開(kāi)基肇始之都,不忘舊都即不忘根本,這在講究正統(tǒng)的古代是相當(dāng)重要的。還有一個(gè)重要因素,關(guān)中的物產(chǎn)資源已不能夠支撐首都長(zhǎng)安的消費(fèi)需求。

“兩京制”向“五京制”的轉(zhuǎn)變——

唐肅宗設(shè)洛陽(yáng)太原

鳳翔成都四個(gè)陪都

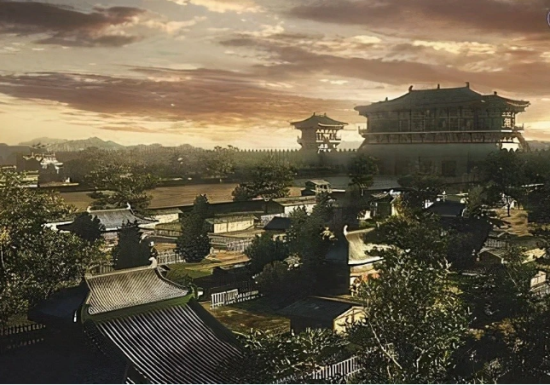

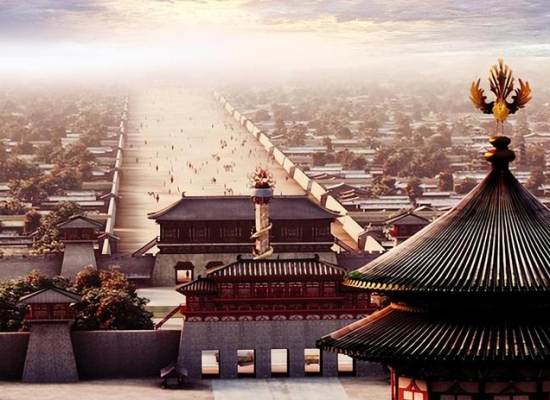

唐朝(公元618-907年)誕生于武德元年(隋義寧二年,公元618年)農(nóng)歷五月,李淵(高祖)接受隋恭帝楊侑禪讓稱帝,定都長(zhǎng)安。

長(zhǎng)安是當(dāng)時(shí)世界上著名的首都,但其功能和名稱屢有更改。《新唐書·地理志》記載,長(zhǎng)安“初曰京師,天寶元年曰西京,至德二年曰中京,上元二年復(fù)稱京師,肅宗元年曰上都。”

作為一國(guó)之都,長(zhǎng)安為何名稱有這么多的變化?這與唐朝在不同時(shí)期陪都的增減變化有直接的關(guān)系。李淵建唐后,初仿隋東都制,仍視洛陽(yáng)為陪都,后于武德四年(公元621年)廢東都。

洛陽(yáng)的地理和戰(zhàn)略位置十分重要,李世民(太宗)繼位后,重新提升洛陽(yáng)的政治地位,下令重修洛陽(yáng)宮。到顯慶二年(公元657年),李治(高宗)恢復(fù)隋制,重設(shè)洛陽(yáng)為東都,正式賦予洛陽(yáng)以國(guó)家政治副中心的陪都地位。

武則天(高宗皇后,大周皇帝)代唐自立后,洛陽(yáng)的政治地位又一次被提升,光宅元年(公元684年),武則天易名為“神都”。天授元年(公元690年),武則天正式稱帝后改“唐”為“周”,干脆定洛陽(yáng)為首都,長(zhǎng)安反成了陪都;同時(shí),再設(shè)武姓故里并州(今山西太原)為“北都”。

李隆基(玄宗)當(dāng)皇帝時(shí),改東都為東京,此時(shí)的長(zhǎng)安相應(yīng)稱為西京。李亨(肅宗)當(dāng)皇帝時(shí),于至德二年(公元757年)設(shè)4個(gè)陪都,即東京洛陽(yáng)、北京太原、西京鳳翔、南京成都,此時(shí)的首都長(zhǎng)安改稱“中京”,唐朝形成了“五京制”的格局。

解析:在東漢以后,抬高帝王出身地(帝鄉(xiāng))和發(fā)跡處(龍興之地)成為一種光榮的例行選擇,于是在兩京之外便多出了“一京”。唐朝集“兩京制”和“多京制”于一身,是中國(guó)古代都城東西控制型“兩京制”的成熟兼轉(zhuǎn)型期。都城的安排和變化軌跡相當(dāng)明顯,由前期的“兩京制”轉(zhuǎn)向后期的“多京制”。這種轉(zhuǎn)身是時(shí)局變化和加強(qiáng)統(tǒng)治的需要,說(shuō)明東西控制型“兩京制”已不再適合公元八世紀(jì)的中國(guó)。

唐朝以后,東西控制型“兩京制”基本結(jié)束了使命,環(huán)抱護(hù)衛(wèi)型“多京制”開(kāi)始流行起來(lái)。

環(huán)抱護(hù)衛(wèi)型“多京制”——

北宋設(shè)“四京”

遼實(shí)行“五京”制

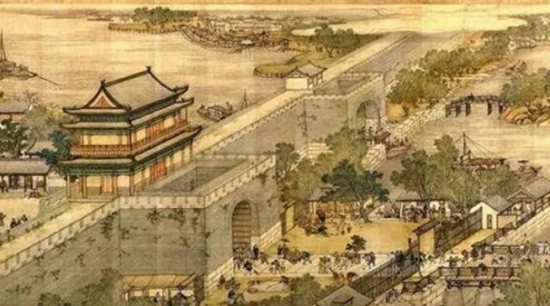

北宋的首都為汴州開(kāi)封府,即今河南開(kāi)封市,時(shí)稱“東京”。宋初仍實(shí)行隋唐的“兩京制”。趙匡胤(太祖)即帝位后,設(shè)陪都西京,與東京相對(duì)應(yīng)。需要注意的是,北宋的西京并不是唐時(shí)的長(zhǎng)安城,而是距宋祖陵所在鞏義較近的唐東京洛陽(yáng)。

此后,北宋又設(shè)立了南京應(yīng)天府和北京大名府兩個(gè)陪都。應(yīng)天府和大名府,一南一北,故稱“南京”、“北京”。這樣,北宋都城實(shí)為“四京制”。

北宋時(shí),南京的政治地位很高是緣于宋太祖趙匡胤在后周恭帝時(shí)領(lǐng)宋州歸德軍(今河南商丘境內(nèi))節(jié)度使,在境內(nèi)的陳橋鎮(zhèn)策動(dòng)兵變,奪取帝位,史稱“陳橋兵變”。趙恒(真宗)當(dāng)皇帝時(shí)“思顯先烈”,于景德三年(公元1006年)升歸德軍為應(yīng)天府,大中祥符七年(公元1014年)升應(yīng)天府為南京,成為陪都。

與宋一樣,中國(guó)北方的遼、金也實(shí)行了“多京制”。以契丹人建立的遼國(guó)為例,前期以上京臨潢府(今內(nèi)蒙巴林左旗境內(nèi))為首都。先設(shè)遼陽(yáng)(今遼寧遼陽(yáng))為南京,后改為東京,重設(shè)幽州(今北京西南)為南京,稱燕京;再設(shè)云州(今山西大同)為西京,又以大定府(今內(nèi)蒙寧城西南)為中京,形成了各有分工,功能齊全的“五京制”模式。

解析:宋、遼、金時(shí)期,“多京制”開(kāi)始大流行。多京制又叫“多都制”,在“兩京制”出現(xiàn)的東周時(shí)期已出現(xiàn)。在封建時(shí)代,有兩大時(shí)期流行多京制,即魏晉南北朝時(shí)期和唐末到宋元時(shí)期。第一時(shí)期以曹魏為代表,有首都洛陽(yáng)和長(zhǎng)安、譙、許昌、鄴城四個(gè)陪都。

無(wú)論是宋、遼、金、元時(shí)期還是明清時(shí)期流行的南北平衡型“兩京制”孕育時(shí)期,如金國(guó)和元朝都行多京制,但發(fā)揮作用的還是“兩京”,如金的上京與中都,元的上都與大都,都是一北一南。

這一時(shí)期在都城史上的最大貢獻(xiàn),是當(dāng)今首都北京的政治功能和地位被發(fā)掘了出來(lái),此后以北京為首都的南北平衡型“兩京制”成為主流。

南北平衡型“兩京制”——

明設(shè)南京為陪都

清設(shè)“盛京”為陪都

公元十四世紀(jì)下半葉,中國(guó)進(jìn)入了短暫的混戰(zhàn)期,元末農(nóng)民起義接連爆發(fā)。元至正二十八年(公元1368年)正月,朱元璋在今南京即帝位,易名“應(yīng)天府”并定都于此。

朱元璋(太祖)十分看重都城建設(shè)。早在洪武元年(公元1368年)八月即設(shè)開(kāi)封為陪都(行在),稱為“北京”,一度欲遷都于此。后來(lái),又派太子朱標(biāo)前去漢唐都城所在的關(guān)中勘察。朱標(biāo)回到京師后“獻(xiàn)陜西地圖”,后因朱標(biāo)早逝,建都關(guān)中的設(shè)想作罷。

朱標(biāo)長(zhǎng)子朱允炆(建文帝)當(dāng)了皇帝后,燕王朱棣(成祖)發(fā)動(dòng)“奉天靖難”。朱棣當(dāng)皇帝當(dāng)年(1403年)正月,即設(shè)北平為陪都,改稱“北京”,改京師為“南京”。

永樂(lè)四年(公元1406年),朱棣下詔遷都北京,遂開(kāi)始全面營(yíng)建北京城。永樂(lè)十九年(公元1421)年正月正式遷都北京,設(shè)南京為陪都,形成了南北“兩京制”。

明朝雖然還有中都臨濠,但那是到明亡都未建成的一座廢都。最搞笑的是,中都后來(lái)變身“皇家監(jiān)獄”,凡皇族有罪之人均發(fā)配于此“勞改”。所以明朝是名副其實(shí)的南北平衡型“兩京制”。

此后代明而立的清朝也以北京為首都,實(shí)行南北“兩京制”。不同的是,清朝陪都在東北,即被稱為留都的“盛京”(今遼寧沈陽(yáng))。

解析:明清時(shí)期,是中國(guó)古代都城南北平衡型“兩京制”流行時(shí)期,之所以稱之為“平衡型”,是這種一北一南的雙都模式中的陪都,已不再有東西控制型雙都模式中的同等地位,陪都的政治分擔(dān)功能弱化,政治象征意義突出。如朱棣稱帝后的南京,雖然有完整的機(jī)構(gòu),但實(shí)際上已流于形式。

十四世紀(jì)以后,乃至更早點(diǎn)的宋元以后,東部沿海發(fā)展加速,海外因素影響加大。中國(guó)不穩(wěn)定因素和護(hù)疆壓力,由過(guò)去主要來(lái)自西北、北方,變成來(lái)自北方和東南方。明清兩朝皇帝都繼承了過(guò)去“天子戍邊”和“都城鎮(zhèn)國(guó)”之傳統(tǒng),都城實(shí)行南北“兩京制”顯然是一種明智之舉。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|