在中國悠久的歷史長河中,隨著社會結構和管理方式的變化,人們對于身份驗證的需求也在不斷演進。從最早的秦朝“照身帖”到明清時期的“腰牌”與“牙牌”,再到民國時期寧夏省推行的居民證,中國身份證件的形式與功能經歷了漫長而復雜的發展過程。

早期身份證制度:秦國照身帖

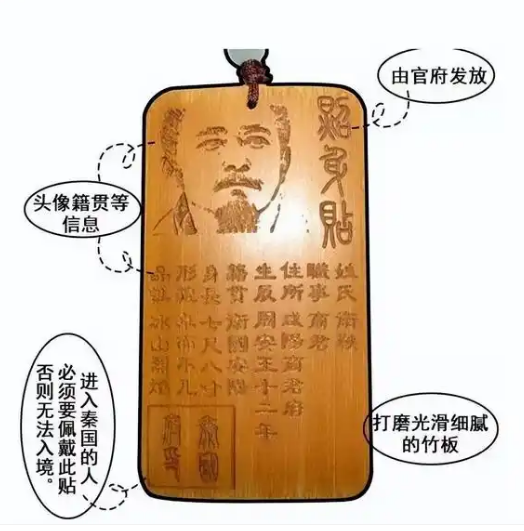

戰國末期,在秦孝公的支持下,商鞅實施了一系列改革措施,其中就包括了對人口流動的嚴格管控。為了實現這一目標,商鞅發明了一種名為“照身帖”的證件。這種證件由打磨光滑的竹板制成,上面刻有持有人的頭像及籍貫信息。所有秦國人出行或住宿時都必須攜帶照身帖,否則將被視為非法逗留者。然而,諷刺的是,當商鞅因變法失敗試圖逃離秦國時,他卻因為自己制定的這套系統而無法順利通行,最終被捕。

唐朝官員的身份象征:魚符與魚袋

到了唐代,官府為了解決日益復雜的行政事務以及提高工作效率,開始向官員發放一種叫做“魚符”的身份證明。起初這些魚符多以木頭制造,后來改用更加堅固耐用的銅質材料。根據官員地位的不同,魚符也會使用玉、金等珍貴材質來制作。魚符分為左右兩半,一半留在宮內作為對照之用,另一半則由官員隨身攜帶。武則天登基后,為了避免民眾看到鯉魚聯想到李唐王朝,遂下令將魚符形狀改為龜形,這便是后來廣為人知的“金龜婿”典故來源之一。此外,唐朝還設計了一種專門用來存放魚符的小袋子——魚袋,它不僅實用而且具有很高的藝術價值。

后世的身份標識:腰牌與牙牌

進入宋朝以后,魚符逐漸被更為簡潔方便的腰牌所取代。明朝繼承并發展了這一傳統,引入了被稱為“牙牌”的新式身份證明工具。這些牙牌不再局限于金屬材料,而是廣泛采用了象牙、獸骨甚至木材等多種原料,并且按照不同級別分為勛、親、文、武、樂五大類。除了政府官員外,一些富有的家庭成員及其仆役也開始佩戴特制的腰牌以顯示其特殊地位。清朝時期,腰牌上增加了描述個人面部特征的內容,進一步增強了防偽能力。

特殊職業的身份憑證

在古代中國,某些特定行業也擁有自己的身份認證機制。例如佛教僧侶需要持有戒牒或者度牒才能進行化緣活動;而合法經營的妓女們則需佩戴官方頒發的特別腰牌以便于區分于那些未經許可從事此類工作的女性。此外,商人外出經商或是舉人參加科舉考試時,也需要申請臨時性的路引作為通行許可。

近代身份證雛形:民國寧夏居民證

直到20世紀30年代,寧夏省政府主席馬鴻逵出于政治目的,首次嘗試在全國范圍內推廣類似于現代意義上的身份證制度。他所推出的“居民證”由白色布料縫制而成,上面記錄著持證人的基本信息如姓名、年齡、籍貫、職業等,同時還詳細描繪了身高、面貌特征甚至是手紋圖案等個性化數據。此舉雖然初衷在于加強對本地居民的控制力度,但客觀上也為后來新中國建立統一規范化的公民身份管理系統奠定了基礎。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|