鴟吻又名螭吻、鴟尾,是中國古建筑上最常見的一種建筑構件,一般用在古代建筑屋脊正脊兩端作為裝飾。鴟吻的發展是一個漫長的過程,其最初被稱為鴟吻,后世的文獻記載中也有螭吻、蚩吻等名稱出現。

傳說龍生九子,鴟吻是其中之一,龍生于水,飛于天,人們把它放在屋脊上,除了用作建筑裝飾物,也有防火的寓意。鴟吻一般是用琉璃做成的,琉璃為防火材料,不易引起火災。鴟吻具有很強的象征性,它的演變過程在一定程度上反映了我國古代人民對圖騰的崇拜、對社會等級和禮制的重視。

鴟吻的演變

今天我們常見的鴟吻都是龍首魚身的樣子,但鴟吻的形象其實歷經了幾千年的演變。漢代畫像磚中,可以看到房屋正脊端部鳳的形象,也可以看出房屋正脊端部翹起已經略具鴟尾的雛形。所以至少在漢代以前,鴟吻的原始形象已經出現。

到了晉代,重要建筑上開始使用鴟尾。從現存的一些雕塑、壁畫可以一睹當時鴟尾的風采,看起來還略有鳥尾的形跡。鴟是一種猛禽,即現在的鷂鷹,鴟尾即鷂鷹的尾巴,和后來的龍形神獸沒有關系。

山西忻州九原崗北朝壁畫墓里的鴟尾形象,可以清晰地看到飛揚的鳥羽。

到了南北朝晚期至隋代,受印度摩羯魚形象的影響,鴟尾的樣子開始改變,造型呈月牙形,突出表現魚鰭的部分。這時候的鴟尾還是只有尾沒有頭的。

唐代中期以后,鴟吻完成了從尾到吻的巨大變化。造型逐漸出現并突出吻部,張開大口吞咬屋脊,此時鴟尾的名字漸漸變成了鴟吻或螭吻。唐、五代的鴟吻,典型特征是頭小尾大,遼承唐制,遼鴟也是尾巴更大一些。

遼·獨樂寺山門

宋代,鴟吻的形式和寓意逐漸確定,李誡《營造法式》卷二解釋鴟尾說:“譚賓錄東海有魚虬,尾似鴟,鼓浪即降雨遂設象于屋脊。”鴟尾所表現的對象不再是鳥尾,而是魚虬,為后來的龍生九子故事完成了鋪墊。而其作用也正式被定義為消防。金、西夏的鴟吻基本傳承了宋代風格。

到了元代,鴟吻的尾巴逐漸變小、頭越來越大。

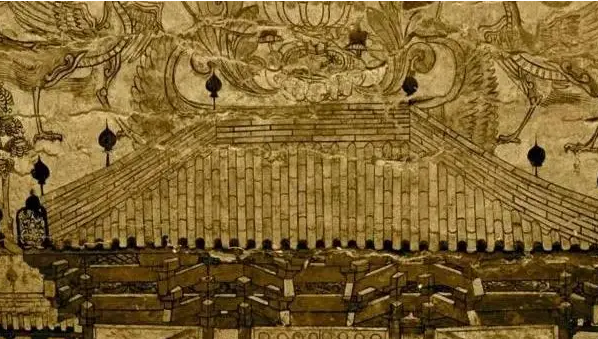

到了明清,“龍生九子”的說法占據主流,形象演化為一種龍頭型裝飾,張開大口咬住正脊,吻脊上方有扇形的劍把,脊后有脊獸,尾部向外卷曲稱圓形。

清·故宮太和殿

鴟吻的作用

鴟吻的作用有兩個,一個是在結構上的作用,另一個則是它的寓意。先說第一個。由于古代建筑多為木質結構,而鴟吻銜接了殿頂正脊與垂脊之間的重要位置,因而讓殿頂更加牢固、嚴密,并有防止雨水滲入的功能。

那鴟吻的寓意是什么呢?唐蘇鶚《蘇氏演義》卷上寫到:“蚩者,海獸也。漢武帝作栢梁殿。有上疏者云:蚩尾水之精,能辟火災,可置之堂殿”。可以看出唐以前鴟吻是以一種大魚尾巴的形象出現,寓意鎮宅辟火。唐以后,鴟吻變成了龍的形象,相傳是龍的第九子,口闊噪粗,平生好吞,東張西望,喜歡吞火。同樣有鎮宅辟火之意。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|