作為十二生肖中唯一在現實中不存在的動物,“龍”也在此時吸引了眾多目光與探究。“龍”最早的形象是什么樣?遠古先民在“龍”的身上寄托了什么、在哪些地方出現了“龍”形象……

現代人對過去的好奇,大多可以在考古學里找到答案,而博物館里靜默無聲的“龍文物”,無疑是一道幫助人們走近“龍”、了解“龍”的知識橋梁。

龍,是中華民族的獨特文化標識,“龍的傳人”也是在國人心中扎根的精神符號,甲辰龍年,你會走進博物館看看這些“龍”嗎?

曾侯乙十六節龍鳳玉掛飾(極目新聞記者肖顥攝)

這些“龍”你應該知道

中國最早的“龍”形象出現在哪里?

湖北省博物館學術中心主任楊理勝博士接受極目新聞記者采訪時表示,從現有的考古材料來看,距今約8000年的遼寧查海遺址巨型石堆塑龍,是目前發現的年代最早、形體最大的龍。

這條龍總長為19.7米,寬為1.8米至2米,由石塊堆塑而成,其頭、頸、體、鱗、爪、尾由紅褐色礫巖擺成,造型分明,排列有序,在龍腹部還發現了墓地及祭祀坑。

據楊理勝博士介紹,根據考古發現,早期的“龍”大多由石頭、蚌殼擺放,也有陶器上的紋飾刻劃。比如,1987年,在距今約6400年的河南濮陽西水坡仰韶文化遺址的墓葬中,發現了用蚌殼擺塑的龍、虎形象。從中國龍的發展歷程來看,蚌塑龍的頭部、爪部、尾部以及整體構圖,已經具備了中國傳統龍的大部分要素。

到了距今約6000年至5000年時期,遼河流域紅山文化發現的龍卻展現出不同的形態,比如,出現了被統稱為“玉豬龍”的禮器。

紅山文化牛河梁遺址第二地點一號冢的4號墓,曾出土了距今約5500年的玉豬龍,其面部讓人聯想到豬,彎曲的身體則讓人想到龍。玉豬龍被佩戴在墓主人胸前,是社會地位、等級、權力的象征。

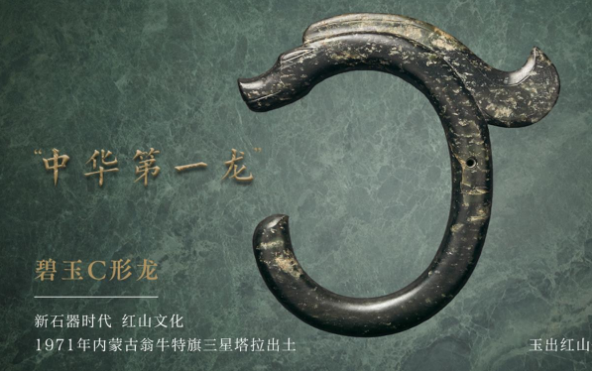

“中華第一龍”(圖片來源:國家博物館官方資料)

1971年,在內蒙古翁牛特旗三星塔拉出土了一件C形碧玉龍,屬于新石器時代紅山文化遺物,距今約5000年。它刻有豬的頭、馬的鬃和蛇的身,卷曲呈“C”字型,酷似甲骨文中的“龍”字,這件文物被史學界定為“中華第一龍”。

在距今約3800年至3500年的河南偃師二里頭遺址,一件綠松石龍形器的出土備受關注。其器形體長大,巨頭蜷尾,龍身曲伏有致,形象生動傳神。這件綠松石龍形器的發現,證明了早在夏代,先民們就已經把龍作為圖騰來崇拜。

曾侯乙尊盤(極目新聞記者肖顥攝)

“長江流域第一龍”是它

除了以上這些極具代表性的“龍”,還有一條“龍”值得湖北文博迷特別關注。

1993年,文物考古工作者在湖北黃梅焦墩遺址中,發現了距今約6000年的卵石擺塑龍。湖北省博物館公開資料顯示,其器物全長7米,軀干4.46米,高2.26米,“先民們在預先鋪好的紅燒土臺面上,用色彩各異、大小不一的河卵石,按設計好的圖案,精心擺塑龍的形象。龍身呈波浪起伏狀,恰似一條正在騰飛的巨龍,動感極強,看上去栩栩如生。”根據巨龍的體態和布局方位,專家推測,這條龍應該是先民集體勞動的成果。

楊理勝博士介紹,黃梅焦墩卵石擺塑龍是長江流域發現最早的龍形象,被考古專家命名為“長江流域第一龍”。

它的發現,證實了長江中游地區的先民,對龍的圖騰崇拜與黃河流域一樣歷史悠久,證明了長江流域也是中華民族的搖籃,為中華民族文明起源的多元化提供了重要佐證,對研究中國原始社會圖騰崇拜、原始藝術及長江流域文明史具有重要意義。

目前,黃梅焦墩卵石擺塑龍暫未開放展出,文博愛好者可以在湖北省博物館的公開資料中查詢它的具體信息。

搭乘“龍地鐵”,出行遇見“龍”

楊理勝博士在采訪中表示,“龍”形象的出現,或與從采集、漁獵經濟過渡到原始農業和畜牧業有關,“在靠天吃飯、生產力落后的時代,先民們會祈求風調雨順、豐收增產,加之先民對自然的理解處于原始階段,對龍的崇拜便自然產生。”

楊理勝博士介紹,動物考古專家袁靖先生曾做過專題研究,認為從與龍相關的文物的造型上,可以清晰地看到龍的形象的塑造過程。在新石器時代,古人主要依據揚子鱷和蛇的形象塑造龍;進入青銅時代后,在很長一段時間里,龍的形象主要以揚子鱷為原型;自戰國時期開始,龍的形象開始與現代人印象中的龍有所接近;南宋之后,如今人們印象中的“龍”真正出現了。

“龍地鐵”上遇見“龍”(極目新聞記者李輝攝)

春節期間,如果你想搜集文物中的“龍”,除了去各大博物館拼眼力,還可以去搭乘武漢軌道交通1號線的“龍地鐵”。

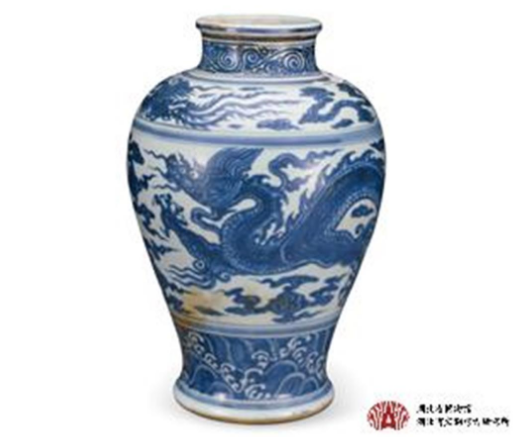

青花龍紋梅瓶(圖片來源:湖北省博物館官方資料)

在限時開通的“龍地鐵”上,張貼了湖北省博物館21件館藏“龍文物”的圖文資料,其中包括曾侯乙尊盤、曾侯乙十六節龍鳳玉掛飾、蟠龍獸面紋罍(léi)、楚王熊章镈(bó)、髹(xiū)漆銅樽、明正統青花龍紋梅瓶、龍形玉佩等精美文物。出行遇見“龍”,聽上去挺美。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|