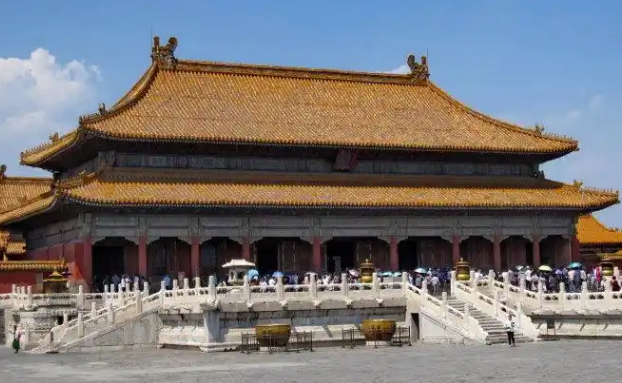

乾清宮(圖1),是位于故宮中軸線上的宮殿,亦為后三宮(乾清宮、交泰殿、坤寧宮)之首。乾清宮始建于明永樂十八年(1420),在明代為皇帝的寢宮,在清代則為皇帝處理日常政務的場所。矗立在高高基座之上的乾清宮,造型雄偉,金碧輝煌。乾清宮包含了豐富的建筑文化特征,色彩則為其中之一。黃色、紅色、青綠色、白色、黑色等不同色彩,被巧妙地運用乾清宮的不同部位中,不僅烘托出皇家宮殿氣勢磅礴、莊嚴肅穆的氛圍,而且凸顯出極為豐富的色彩文化,以下予以解讀。

圖1乾清宮外立面

一、黃色

乾清宮瓦面的顏色為黃色。黃色屬于暖色調,有比較高的辨識度,給人以明亮、莊重的感覺。乾清宮的屋頂的用色,包含了較為豐富的文化寓意。

在我國古代哲學中,“五行”、“五色”學說的重要地位,對乾清宮屋頂的用色影響較大。所謂“五行”,即古人把對宇宙運行規律的認識,通過“金”、“木”、“水”、“火”、“土”等五種要素來反映。所謂“五色”,即五行各要素對應的特定顏色:“金”對應白色,“木”對應青色,“水”對應黑色,“火”對應紅色,“土”對應黃色。西漢董仲舒在《春秋繁露》說:“土者,五行最貴者也……五色莫盛于黃”。他認為“土”作為五行之一,比其他四行要高貴;而“土”對應的顏色為黃色,因而黃色為五色中最尊貴的顏色。由此可知,乾清宮屋頂采用的黃色,為古人認為的等級最高的顏色。

我國古代哲學“天人合一”的理念,與乾清宮屋頂選用黃色亦密切相關。此處的“天”既包括天道,又包括古人信仰的天神。屋頂位于建筑的頂部,是古人認為最接近“天”的位置。對于古代帝王而言,為得到天神“護佑”,屋頂的用色應為最重要的顏色,即黃色。因而乾清宮瓦面選用黃色,是古代帝王對上天敬仰的體現,亦是“天人合一”文化的表現形式。

乾清宮瓦面選用的黃色,還與古代皇權文化密切相關,典型的史料例證即為“陳橋兵變”。據《宋史》記載:顯德七年(960)正月初一,傳聞契丹聯合北漢南下攻周,后周恭帝派殿前都點檢趙匡胤率兵迎戰。軍隊在陳橋驛休息,有人趁趙匡胤睡覺時,將一件黃袍披在他身上。等趙匡胤醒來,發現自己被“黃袍加身”,眾人亦跪在他面前高呼萬歲。于是,趙匡胤發動兵變,創立宋朝。這段史料說明:黃色是古代帝王專用的顏色。乾清宮采用黃色的瓦頂,是皇權表現形式之一。

二、紅色

乾清宮的柱架層部件,即門窗、立柱、以及墻體外表面,采用紅色裝飾。紅色屬于暖色調,給人以強烈的視覺感。

大門采用紅色裝飾的做法,在歷史上與皇家身份密切相關。如“九錫”為皇帝賜給功臣的九種禮器,為皇帝對臣子的最高禮遇;“錫”意為“賜”。“諸侯之有德,則天子錫之。一錫車馬,再錫衣服……六錫朱戶”(《韓詩外傳》卷8)。“九錫”內容之一,即為“朱戶”。此處,“朱戶”即紅色的大門。有研究表明:“九錫”萌芽于西漢之末,興盛于兩晉南北朝,又歷經隋唐時期及五代十國,在兩宋時期仍有影響。受其熏陶,乾清宮門窗裝飾以紅色,更能彰顯皇家身份。

立柱采用紅色裝飾,在歷史上亦為皇家專用。宋代李誡在《營造法式》中,注解春秋時期建筑立柱的用色場合為:“楹,天子丹”。此處,“楹”指立柱。易知:天子的宮殿立柱用紅色。西晉左思在《吳都賦》中,用“青瑣丹楹”一詞,來描述東吳至西晉時期南京宮殿用色特征,而“丹楹”可反映立柱的用色為紅色。類似的,乾清宮立柱用紅色裝飾,亦為明清皇家建筑的重要標志之一。

另乾清宮墻體采用紅色,為故宮墻體裝飾色的常用做法。清工部《工程做法》規定:宮中墻體的罩面灰采用頭號紅土。這種紅土顆粒較細、顏色較深,可產生深刻而又特殊的視覺效果,凸顯皇家氛圍。

需要說明的是,乾清宮紅色裝飾的運用方式,還包含了我國古代五行相生理念。古人認為:五行中某兩種要素組合時,會彼此促進生長,稱為“相生”。“火生土”即為五行相生的表現形式之一。乾清宮柱架層采用的紅色對應“火”,猶如充滿陽剛之氣的威武大將;乾清宮瓦頂采用的黃色對應“土”,是皇權的象征。乾清宮的“火生土”色彩運用方式,寓意將軍護衛皇權,表達了古代帝王希望政權得到鞏固的愿望。

三、青綠色

乾清宮屋檐部位主要包括檁枋、斗拱等構件,其表面繪制有彩畫,且彩畫的主色調為青綠色(圖2)。青色為五色之一。東漢許慎的《說文解字》載:“青,東方色也”;即青色代表東方。由于我國處于世界的東方,由此可知古人對青色的喜愛。綠色由青色和黃色調配而成,《說文解字》載:“綠,帛青黃色也”。從視覺感受角度而言,青綠色屬于冷色調,給人以視覺平緩的感受,向大腦傳達和諧舒適的信息,產生平靜、和諧的心理效應。

圖2乾清宮屋檐青綠色彩畫

乾清宮屋檐采用青綠色裝飾,與屋檐的構造密切相關。作為故宮建筑的典型構造特征,乾清宮屋檐部位為屋頂向前延伸曲翹的做法。這樣不僅可突出建筑的整體造型之美,而且有利于防止雨水侵蝕屋檐部位的木構件。但這種屋檐做法產生了另一種效果:遮擋了該部位檁枋及斗拱的光照。由于屋檐往外挑出,因而在梁枋下部及斗拱部位會出現陰影。青綠色屬于冷色調,其在陰影中顯得立體感強,輕盈而又遙遠,使得厚重的屋頂給人以輕快的感覺,而且增強了建筑的高度感和空間感。而采取青綠色的彩畫對上述部位進行裝飾,有利于體現建筑的陰柔之美。

青綠色運用到屋檐部位,這對乾清宮的整體色彩布置是很有利的。這是因為:紅色、黃色均為暖色調,產生的明亮、莊重等較強的視覺效果,且被大范圍地運用于乾清宮的建筑表面,以突出乾清宮的建筑功能。乾清宮屋檐不采用暖色調裝飾,既可避免建筑整體色彩的單調,又可避免產生“喧賓奪主”的色彩效果。而當屋檐采用青綠色的裝飾后,不僅增添了建筑整體和諧平靜的視覺效果,而且其色彩和紅色的柱架層、黃色的瓦面形成色彩協調,在視覺上產生色彩互補,形成建筑整體和諧的色彩效果。

四、白色

乾清宮的基座為須彌座樣式,由漢白玉制成,為白色(圖3)。白色既不屬于暖色調也不屬于冷色調。它包含光譜中所有顏色光,能夠將可見光全部反射出來,因而歸類為中間色調。西漢劉安的《淮南子》亦載:“色者,白立而五色成矣”;即白色為各種顏色的基礎色。從視覺角度而言,白色給人以清新舒適、穩重高雅的感受。另需要說明的是:須彌座源于印度佛教,“須彌”寓意世界最為穩固的地方;須彌座側面上下凸出,中間凹入,常用于作為菩薩的寶座;乾清宮采用須彌座樣式的基座,可反映古代帝王對建筑穩固長久的期盼。

圖3乾清宮白色的基座

在我國歷史上,白色曾為多個朝代崇尚。如《禮記》載“殷人尚白”,不僅殷商的國君著白色服飾,其而且軍隊的旗幟亦用白色,而祭禮中的祭品也以白色為貴。又如宋代周密的《癸辛雜識》載:南朝的宋齊之間,從天子到庶民,從朝服到便裝,都崇尚白色。但是,在歷史上,白色亦曾為不祥的象征。如《禮記》載:“年不順成,則天子素服,乘素車,食無樂。”此處,“素”即白色。受上述歷史文化原因影響,明清時期的的統治階級采用白色裝飾時,考慮到了不吉、不祥成分,因而使用白色時以“局部點綴”為主要目的,而不是大規模運用。乾清宮基座采用白色裝飾,與上述歷史文化因素密切相關。

乾清宮基座的白色裝飾,亦符合我國古代“五行相生”哲學理論。該理論認為“土生金”,即土類物質對金類物質具有促進助長作用。在五行中,白色屬于“金”,而乾清宮基座下方為土層。因此,白色的基座立在土層之上,符合“土生金”理論;亦即乾清宮白色的基座“有助于”基座穩固。

從建筑整體視覺效果來看,白色為中性色,而乾清宮基座是連接大地和建筑的過渡層,二者形成微妙的呼應。乾清宮白色的基座點綴了紅色的柱架、黃色的瓦頂,有利于顯示出建筑整體壯麗、莊重而又高雅的造型特征。

五、黑色

乾清宮室內地面的顏色為黑色(圖4)。黑色亦為中性色調,基本吸收可見光譜內所有的光,不反射任何的光。而從視覺效果來看,黑色可產生厚重、華貴的視覺感。《說文解字》解釋黑色為:“火所熏之色也。”黑色為五色之一,因而在古代有著較為厚重的文化意義。

圖4乾清宮室內地面

乾清宮地面磚所選的黑色,與歷史上的黑色崇拜有一定關聯。如據《禮記》記載:在冬季,周朝天子出行乘坐的車、駕駛的馬、使用的旗、穿著的衣服、佩戴的玉,均為黑色。再如據西漢司馬遷的《史記》記載:秦文公在打獵時,抓到過一條黑色的龍。黑色在五行中對應水,因而秦文公認為這是瑞兆。自此,黑色成為秦國的主色調,從皇帝的龍袍的軍隊的旌旗,所選顏色均為黑色。在明清時期,盡管黑色并非最重要的顏色,但仍被皇家重視。黑色的地面,可凸顯宮殿內部莊嚴、高貴的氛圍。

需要說明的是,乾清宮地面的磚被稱為“金磚”,造價昂貴、工藝苛刻復雜,本身呈青灰色。而金磚被鋪墁在地面后,經過“潑墨”工序,磚表面呈黑色,并展現出深邃、穩重、優雅的特質。所謂“潑墨”,即將熱的黑礬水分兩次潑灑或涂刷在地上。黑礬水的制作方法為:把10份黑煙子(即鍋底灰)用酒或膠水化開,再與1份黑礬(一種礦物質)混合;將紅木刨花與水一起熬煮,當水變色后取出刨花;然后把黑煙子、黑礬混合物倒入上述水中熬煮,直至水的顏色變成深黑色即可。

從位置及功能角度上講,乾清宮室內地面不宜采用亮麗的色彩,因而采用具有低調特色的黑色。這種顏色位于各種色調中間,它無聲而隱退地與各種色相結合,并融合與各種色調中,形成了很好的補色效果。同時,與基座的白色相比,黑色與白色形成鮮明色差,使得同樣為無色調的白色獲得了生命。松弛的黑色和周密的白色,使得乾清宮的色彩趨于更加完美。

綜上可知,乾清宮黃色的瓦頂、紅色的柱架和墻體、青綠色的屋檐、白色的基座及黑色的地面,造就了乾清宮的整體色彩之美。上述色彩的巧妙運用,反映了古代工匠的卓越智慧。而其中包含的文化內涵,則為我國優秀傳統文化的重要組成部分。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|