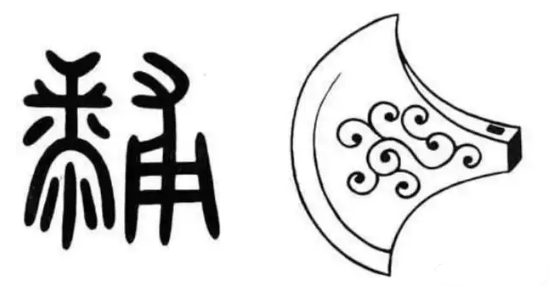

黼黻[fǔfú]紋筒瓦,傳河北易縣燕下都遺址出土,長90.2厘米,徑36厘米,瓦身鑲貼交錯排列的三角形黼黻紋。

黼黻,最早分別表示兩種事物。“黼”專指“斧”,半黑半白的斧型圖案,天子服之,取其斷。

“黻”專指正反兩“弓”相背的圖案,象征君臣合離,也有說象征背惡向善。

黼黻,《晏子春秋·諫下十五》:“公衣黼黻之衣,素繡之裳,一衣而王采具焉。”泛指禮服上所繡的華美花紋。古代衣服邊上有規律的“黑白”、“黑青”相間的花紋,多指官服;外觀類似商朝青銅器上的邊框紋路。最早出自周制天子服十二章紋樣。引申為,象征文章好,才華橫溢。

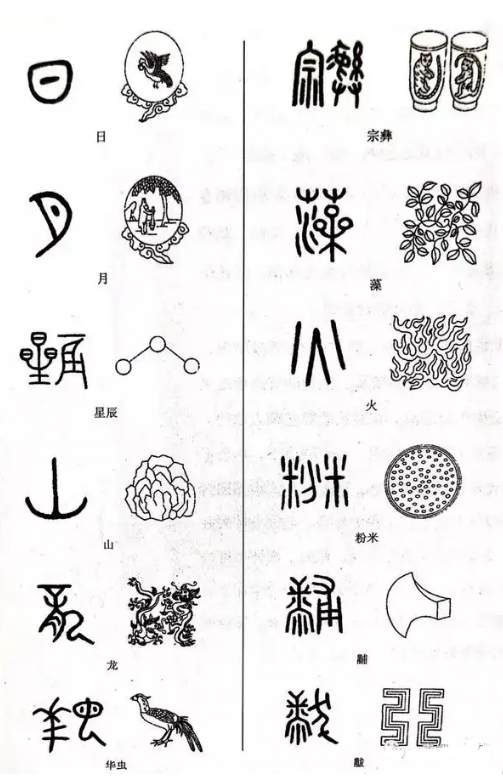

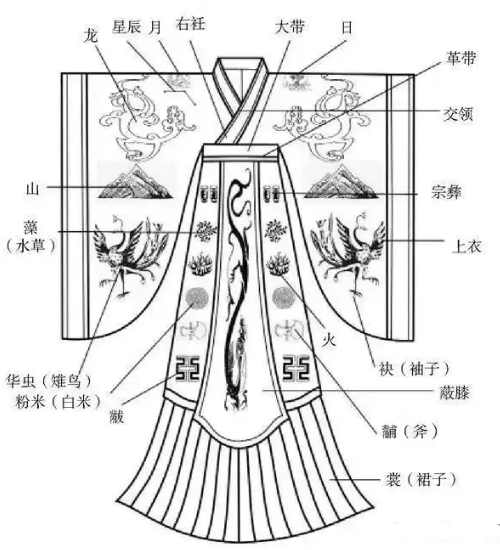

十二章紋,又稱十二章、十二紋章,是中國帝制時代的服飾等級標志。天子服十二章紋樣,分別為:日月星山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻。

十二章紋起源,可追溯到舜帝時期,后世沿用,到了周代,周公旦制定《周禮》,規定以日、月、星辰三章畫于旗幟,衣服上只保留九章紋,以龍為首章而稱為“龍袞”。

秦始皇帝統一六國登基后,廢除了章紋制度,祭祀禮服一律為純黑,稱為“袀玄”[jūnxuán]。直到東漢才再度恢復十二章紋。此后,一直延用到清帝遜位、袁世凱復辟稱帝。

十二章,以下又衍生出九章、七章、五章、三章之別,按品位遞減。例如明代服制規定:天子十二章,皇太子、親王、世子俱九章。

接下來,我們就逐個解讀一下這所謂的“十二章紋”。

“日”即太陽,太陽當中常繪有金烏,這是漢代以后太陽紋的一般圖案,取材于“日中有烏”、“后羿射日”(《淮南子·精神訓》等)等一系列神話傳說。

“月”即月亮,月亮當中常繪有蟾蜍或白兔,這是漢代以后月亮紋的一般圖案,取材于“嫦娥奔月”的神話傳說。

“星”即天上的星宿,常以幾個小圓圈表示星星,各星星間以線相連,組成一個星宿。

日、月、星辰,取其照臨之意,象征三光照耀,帝王恩澤普照四方。

“山”即群山,其圖案即為群山形。象征帝王穩重如山,治理四方山川,萬民敬仰。

“龍”為龍形。神龍變幻多端,象征帝王審時度勢,善于理政。

“華蟲”即“花“和“雉”,“華蟲者,謂花和雉也。花就是花朵……雉是鳥類,其頸毛及尾似蛇,兼有細毛似獸”。(《禮記·王制》孔穎達疏)。象征帝王之華美文采。

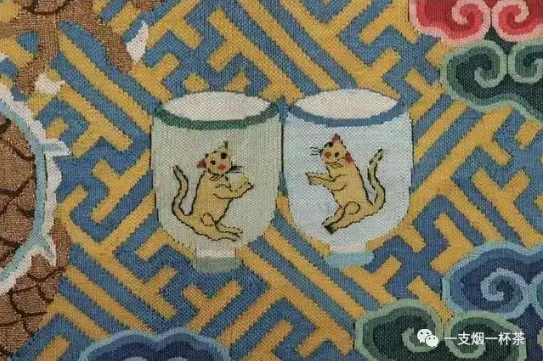

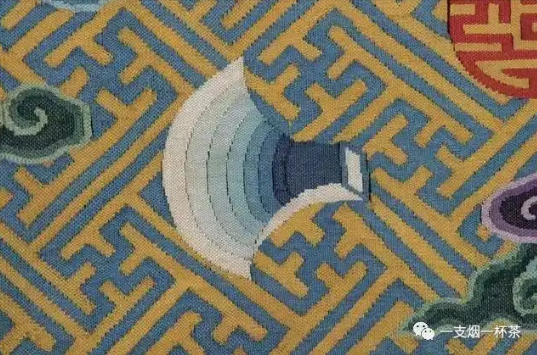

“宗彝”,是古代祭祀禮器,作尊形,取其孝。宗彝通常是一對,每一件上各有虎紋與猿紋。虎,取其忠猛;猿,古人稱其性孝。象征帝王兼有忠孝美德。

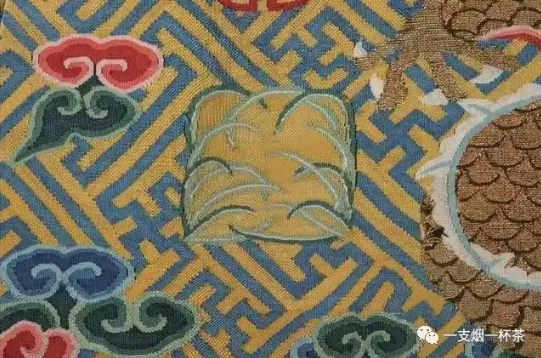

“藻”即水藻,為水草形。取其高潔,象征帝王品行高尚

“火”即火焰,為火焰形。取其明也,象征帝王率天下黎民向歸天命

“粉米”即白米和粉(晉朝以前是粉和米兩個章),粉為碎米,米為米粒形。象征帝王重農桑,養萬民,治國安邦。

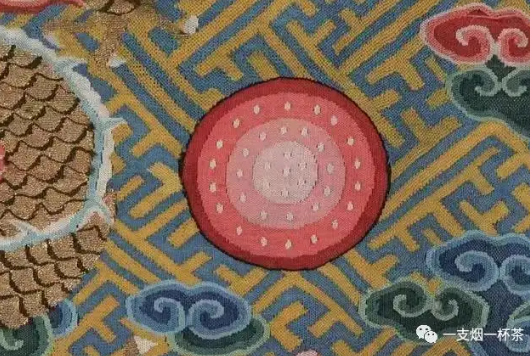

“黼”是黑白相次的斧形,刃白身黑。象征帝王殺伐決斷。

“黻”是黑青相次的“亞”字形。象征帝王明辨是非,背惡向善。

以上十二種圖案,各有其象征意義。按照歷代學者們的解釋,日月星辰,“取其明也”;山,“取其人所仰”;龍,“取其能變化”;華蟲,“取其文理”(即取其五彩的外貌);宗彝,取其忠孝,因有的繪成虎與猿形,虎,“取其嚴猛”,猿,取其“智”;藻,取其潔凈;火,取其光明,粉米,取其“養人”(即取其滋養);黼,取其“割斷”(做事果斷之意);黻,取其“背惡向善”(見《周禮·春官·司服》賈疏)。

明定陵十二章紋袞服,在出土的實物中,明定陵神宗皇帝朱翎鈞的龍袍是最早帶有“十二章紋”的實物。這件“緙絲十二章紋袞服”出土時,袞服上帶有絹制標簽,上寫“萬歷四十五年(1617年)……袞服”等字樣。

明定陵出土的黃帝袞服復制品,其上有典型的明帝十二章圖案。

東漢永平二年,孝明皇時期制定了詳細的祭祀服飾及朝服制度,從此確定了漢代服制,一直沿用到明清。

袁世凱著袞服照,公元1915年12月12日,袁世凱稱帝,定國號為“中華帝國”,次年起為“洪憲元年”。1916年3月23日,在全民聲討聲中,撤銷帝制,老袁僅僅在皇位上座了83天,同年6月6日,一代梟雄在悲憤與不甘中病逝,歸葬于河南安陽老家!

十二章紋自創制以來,一直作為辨明等級的標志,歷代帝王都奉承古法!

直到清代結束,十二章紋也完成了它的使命,十二章紋作為帝王的服飾,在沿用了近兩千年后,被載入史冊!

而它對世界服飾文化的影響,將源遠流長!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|