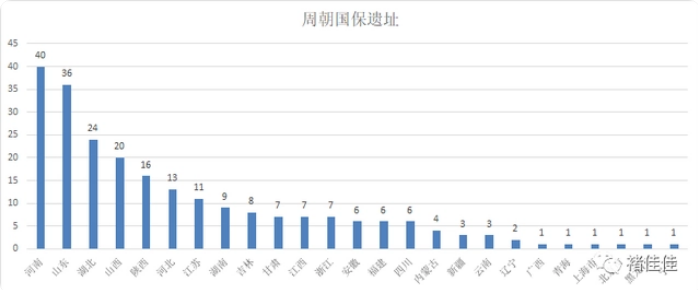

周朝國保遺址共234處,其中前五名的河南40處,山東36處,河北24處,山西20處,陜西16,合計136處,占據了一半以上。從這上面也可以看出周朝的活動中心應該是聚集在黃河流域的中原地區,勢力范圍比夏商兩朝要大,擴張到了長江流域。而又因為春秋戰國時期,周天子勢力衰弱,諸侯國的崛起導致各諸侯國內遺址遺跡較多。我們拿其中比較有代表性的建筑來抽象一下周朝的建設特征。

城池:

成書于春秋戰國時期的《考工記》收錄于《周禮》,是中國春秋戰國時期記述官營手工業各工種規范和制造工藝的文獻。這本著作記述了齊國關于手工業各個工種的設計規范和制造工藝,書中保留有先秦大量的手工業生產技術、工藝美術資料,記載了一系列的生產管理和營建制度,一定程度上反映了當時的思想觀念。

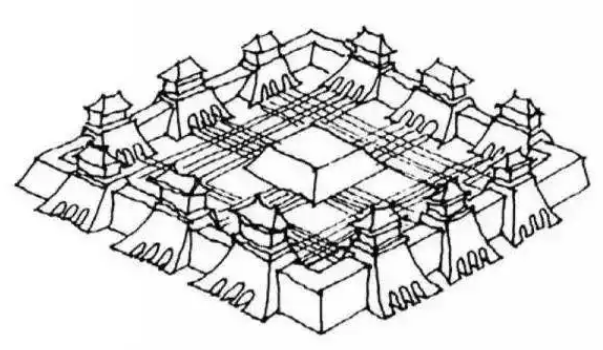

《考工記》里關于城池建設有如下的描述:匠人營國,方九里,旁三門。國中九經九緯,經涂九軌。左祖右社,面朝后市。市朝一夫。

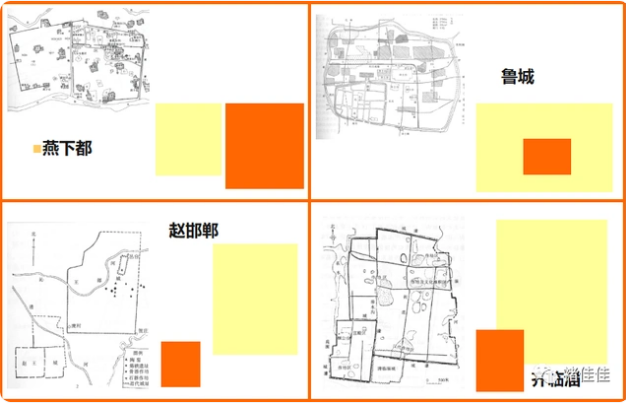

教材寫好了,但是在當時好像沒啥用處,齊國自己也沒按照這個來修筑自己的王城,是因為他們充滿了對周天子的敬意,不敢僭越么?可拉倒吧,春秋五霸、戰國七雄都恨不得把周天子拉下馬了。原因可能是城池也是有生命的,也是一步一步伴隨著爭霸的過程逐漸長成的,不能一開始就投入巨大的人力物力仿王城修建,容易引起其他諸侯國忌恨,只能徐徐圖之,最后就長成了各有特色的城池。

橙色為宮城 黃色為大城

這一時期城池的特征如下:

1.城市數量較前增加,分布范圍較廣,但城市規模普遍較小;

2.形成三級城邑網(王城——諸侯城——卿大夫采邑城);

3.城市的主要功能是政治中心和軍事據點,工商業發展受到限制,經濟功能不強;

4.建設城市有了一定的規制,并對以后的城市建設產生了深遠的影響;

5.因地制宜-凡立國都,非于大山之下,必于廣川之上。高毋近旱而水用足,下毋近水而溝防省。因天材,就地利,故城郭不必中規矩,道路不必中準繩。

宮殿建筑:

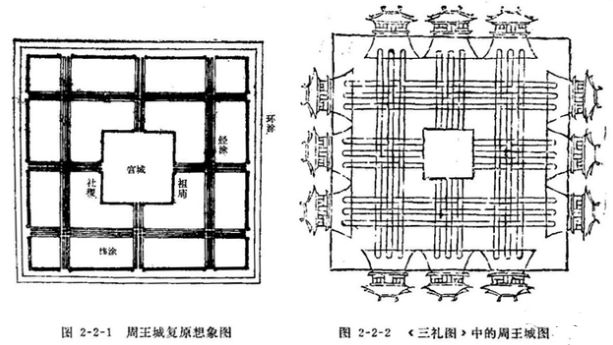

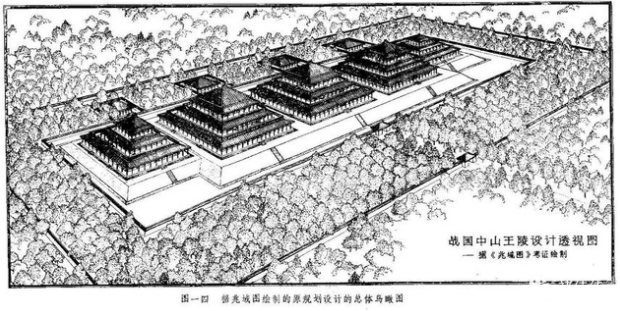

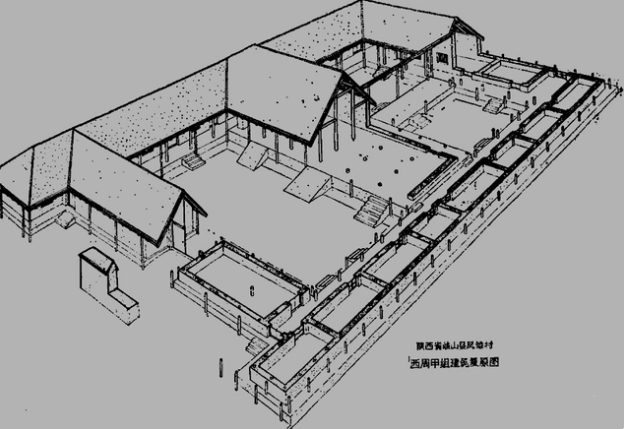

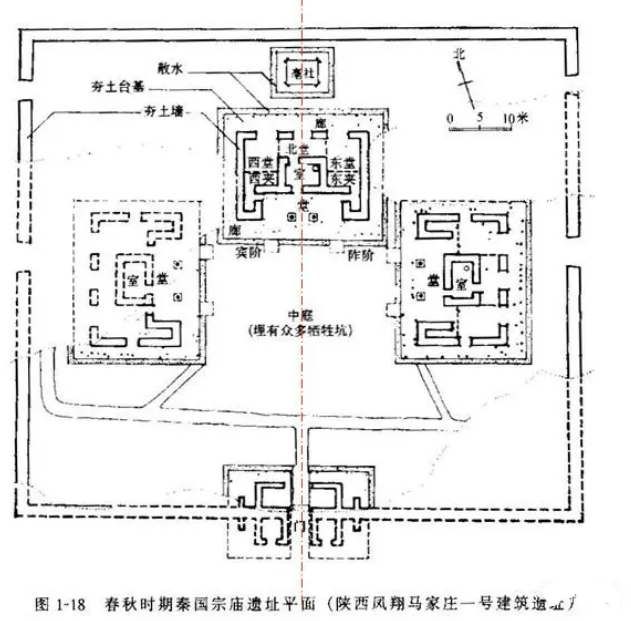

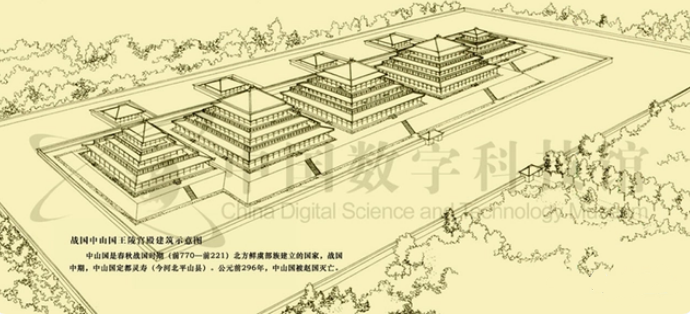

1.高臺宮室:

一般是在城內夯筑高數米至十多米的土臺若干座,上面建殿堂、屋宇。

以土木結構為核心的土木混合結構,四面依靠夯土墩臺建屋,臺頂上再建主體殿堂。

擺脫茅茨土階進入一個新時期。

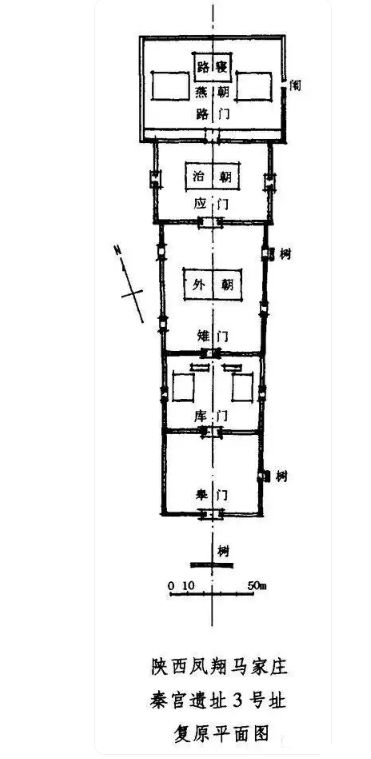

2.前朝后寢

“前朝”是帝王上朝治政、舉行大典的地方,“后寢”是皇帝與后妃們生活居住的場所。

東周王城復原圖

3.宮殿皆設于全城制高點

既有實用價值又有審美價值。制高便于監視全城,宮城既高大,又在最高處,顯示皇權至高無上,體現宗法等級觀念。

燕下都武陽臺

齊臨淄桓公臺

4.有中軸線

趙王城宮殿復原

建筑工藝:

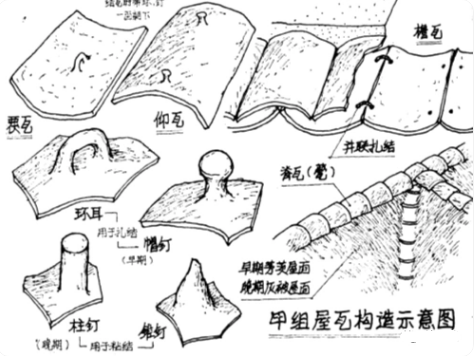

1.瓦的發明與應用,解決了屋頂的防水問題

2.鐵器使用

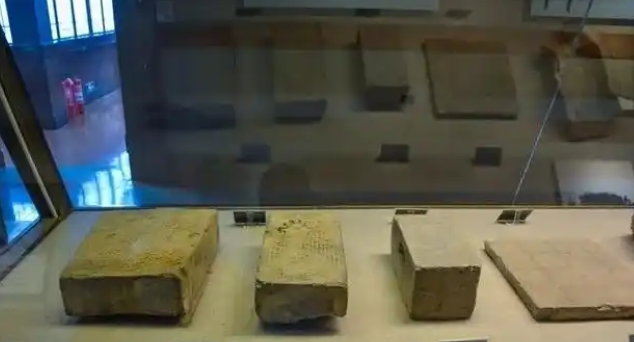

3.大塊方磚用作鋪地,空心磚出現,有半瓦當出土。

燕下都瓦當

齊臨淄磚

4.建筑裝飾:“山節藻棁”,“丹楹刻桷(jue)”“楹,天子丹,諸侯黝(you),大夫蒼(青,深綠),士黈(tou,黃色);孔子罵宰予:“朽木不可雕也,糞土之墻不可圬(抹灰)也”。

墓葬:

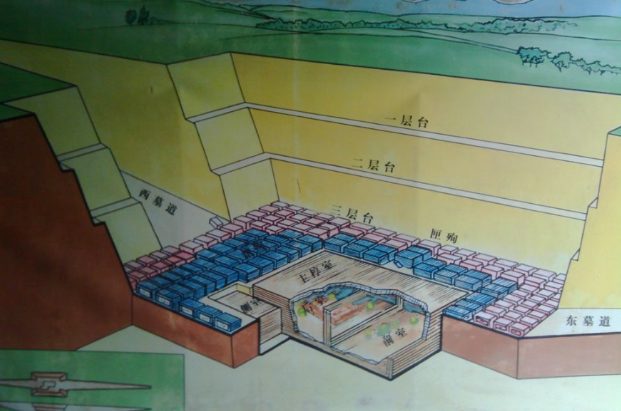

1.在地面上筑有墳丘,即有高大的封土堆,呈覆斗形或方錐形。

2.地下墓室仍然保持商以來的形制,即長方形豎穴木槨墓,個別有凸字形豎穴木槨墓,一般長寬約10-20米,深約16-17米,個別也有長寬不足10米的。有的大墓還保留著腰坑。墓道有雙墓道、單墓道、無墓道三種,以單墓道較多,其次為雙墓道,無墓道最少。墓室正中構筑木質槨室,槨內安置雙層或三層套棺。

3.流行車馬隨葬,有的在大墓附近開挖車馬坑,有的在墓道內設車室;有的在凸字形墓坑中突出的地方專埋車馬,也有的在槨室中放車馬器作象征性的車馬。

4.殉人的現象還沒有絕跡,在一些大墓中時而出現殉葬人。葬法不同,有的埋在墓主木棺周圍,也有的埋在墓道內,還有專門在墓的周圍挖圍墓溝,殉人就埋在圍墓溝內。

長城:

1.秦朝以前就已經有長城了

人們想到長城的修筑者時,總是會首先想到秦始皇,認為秦始皇是修筑長城的第一人,但這種觀念其實是錯誤的!中國古人早在的春秋戰國時代就已經開始修筑長城了!

2.長城有很多

秦以前的長城不僅未來防御東胡、匈奴等外族,也防御周天子統一管理下的其他諸侯,所以除了北方的長城之外,中原內地也出現了“長城”。

3.夯土版筑

秦代和春秋戰國時代的古人們受科技水平限制,在修筑長城時并沒有大量采用磚石墻結構,而是因地制宜的運用了大量夯土版筑工藝。

雖然戰國時,古人早已經發明了磚,但是當時的磚還不是建房材料,一般用于修建墓室和墓道。

4.石片交錯疊壓壘砌

先在修建地附近尋找石山,然后開采切割出厚重的石片和石塊,并將石片上的不平之處磨平,之后將石片拉到建筑工地交錯疊壓壘砌。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|