宋朝時期,經(jīng)濟(jì)繁榮,相較于隋唐和元朝,宋朝人民的物質(zhì)生活和精神生活都更加豐富多彩,這使得宋朝成為歷史上老百姓幸福指數(shù)較高的朝代。如今,我們在春節(jié)期間遵循的許多傳統(tǒng)習(xí)俗,其實源自宋朝,這進(jìn)一步證明了宋朝對中華文化的影響之深。

在宋朝,人們過的是元旦,也就是我們現(xiàn)在所說的春節(jié)。吳自牧在《夢粱錄》中提到:“正月朔日,謂之元旦,俗呼為新年。一歲節(jié)序,此為之首。”直到民國時期,我國才開始采用陽歷紀(jì)年,正月初一改稱為春節(jié)。

隨著時序進(jìn)入臘月,宋朝的年味越來越濃。家家戶戶開始籌備年貨,街市上熙熙攘攘,熱鬧非凡。孟元老在《東京夢華錄》中描述了當(dāng)時的情景:“盡賣撒佛花,韭黃、生菜、蘭芽(時蔬)、勃荷(薄荷)、胡桃(核桃)、澤州餳(飴糖)。”這只是其中的一部分年貨,可見當(dāng)時的年貨市場是多么的豐富多彩。

而宋朝春節(jié)又有哪些年俗呢?根據(jù)宋朝孫惟信所寫《水龍吟·除夕》“小童教寫桃符,道人還了常年例。神前灶下,祓除清凈,獻(xiàn)花酌水。禱告些兒,也都不是,求名求利。但吟詩寫字,分?jǐn)?shù)上面,略精進(jìn)、盡足矣。飲量添教不醉。好時節(jié)、逢場作戲。驅(qū)儺爆竹,軟餳酥豆,通宵不睡。”故此,我們可以總結(jié)為以下六個春節(jié)的年俗:

(1)掛桃符

宋朝掛桃符是一種傳統(tǒng)的習(xí)俗,人們會在兩塊木板上畫上兩個辟邪的神仙,然后掛在門口,用來鎮(zhèn)住邪穢之物。而為什么用桃木畫符,這源于古代時候人們認(rèn)為桃有辟邪的作用,先秦時代桃茆(1論)即桃木柄笤帚,具有驅(qū)鬼除邪的神奇力量。宋朝時期王安石的《除日》詩中記錄了宋朝時人們在除夕之夜更換桃符的情景:“爆竹聲中一歲除,春風(fēng)送暖入屠蘇。千門萬戶瞳瞳日,總把新桃換舊符。”此外,陳元靚的《歲時廣記》更是對桃符的制作方法和用途進(jìn)行了詳細(xì)記載:“桃符之制,以薄木板長二、三尺,大四、五寸,上畫神像狻猊、白澤之屬,下書左郁壘、右神荼,或?qū)懘涸~,或書祝禱之語,歲旦則更之。”由此可見,宋朝掛桃符是春節(jié)期間的一項重要活動,它不僅具有驅(qū)邪避兇的作用,還寄托了人們對美好生活的向往和祈求。

后人常以“桃符”借指“門神”“揮春”。根據(jù)袁褧《楓窗小記》的記載,在靖康以前,門神形象多為武士裝扮,戴虎頭盔,王公貴族之門還會用渾金來裝飾。然而,到了北宋末期,門神的形象發(fā)生了變化。鐘馗的門神職位被秦瓊、尉遲敬德畫像所取代。隨著時間的推移,門神的形象也逐漸演變成了我們今天所熟悉的版本。如今,每家每戶依然會在門口張貼門神,寓意著驅(qū)邪避兇、守護(hù)家宅平安。

(2)清潔神龕、廚灶

在宋朝,灶臺上的神龕是供奉灶王爺?shù)纳裎弧C糠晷麓褐H,百姓們會進(jìn)行擦洗神龕的習(xí)俗,以示對灶王爺和祖宗的尊敬。隨著時間的推移,如今臘月二十三或是二十四便是送灶神上天,這一天按我的家鄉(xiāng)的習(xí)俗(浙江嘉興)會燒南瓜糯米飯,并且在神龕的香爐上三炷香。而臘月二十四或是二十五則是除塵布新。除塵布新的這一天,人們會進(jìn)行大掃除,打掃家里的每一個角落,寓意著去除舊的不好的事物,為新的一年開啟新的篇章。這種習(xí)俗不僅表達(dá)了人們對新生活的期待和對未來的美好愿景,還寄托了他們對家人的祝福和祈愿家人平安順?biāo)斓脑竿?/span>

(3)祭拜祖先

在宋朝祭祖的儀式中,兩個重要的習(xí)俗就是“擺春盤”和“斗柑橘”。擺春盤是將新鮮蔬菜擺放于盤中,并插上頂著紙花的線香,以此表示對祖先的尊敬和懷念。而斗柑橘則是將柑橘壘成一個小金字塔,寓意著吉祥如意,希望祖先神靈保佑子孫后代興旺發(fā)達(dá)。這個祭祖的習(xí)俗至今仍然被保留下來,成為漢族流傳至今的傳統(tǒng)風(fēng)俗之一。在除夕,人們會進(jìn)行祭祖活動,不僅僅源于古代祭祖的傳承,也源于“百善孝為先”和“慎終追遠(yuǎn)”的傳統(tǒng)觀念,表達(dá)對祖宗先輩的孝敬和懷念之情。同時,人們也深信祖先神靈可以保佑子孫后代,讓子孫后代興旺發(fā)達(dá)。而曾經(jīng)的擺春盤在我的家鄉(xiāng)(浙江嘉興)演變?yōu)椤梆伌罕P”習(xí)俗,比如我們時常會放一些糕點,特別是自己家親自炸的春卷。

(4)爆竹驅(qū)儺

爆竹驅(qū)儺說的是兩個事情,一為放爆竹,二為驅(qū)儺。說到爆竹,中國民間有“開門爆竹”的說法,即在新的一年到來之際,家家戶戶開門的第一件事就是燃放爆竹,以劈劈啪啪的爆竹聲辭舊迎新。在《水滸傳》中,我們得以窺見宋朝春節(jié)的熱鬧場景。書中甚至描述了一位放炮高手——凌振,他的技藝可謂出神入化,呼延灼贊譽他“善造火炮,能去十四五里遠(yuǎn)近,石炮落處,天崩地陷,山倒石裂”。這足以說明宋朝的爆竹制作技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。

在宋朝的除夕之夜,爆竹聲此起彼伏,通宵不絕。孟元老在《東京夢華錄》中描述:“是夜,禁中爆竹山呼,聞聲于外。”宮廷之內(nèi),高墻深院,爆竹聲響徹云霄,連宮外的大街小巷都能清晰地聽到這熱鬧的聲響。據(jù)說,宋朝的爆竹品種繁多,不下百余種,有單響、雙響、連響等各式各樣。其中,飛上天空才爆響的二踢腳爆竹,正是凌振火炮的原型。

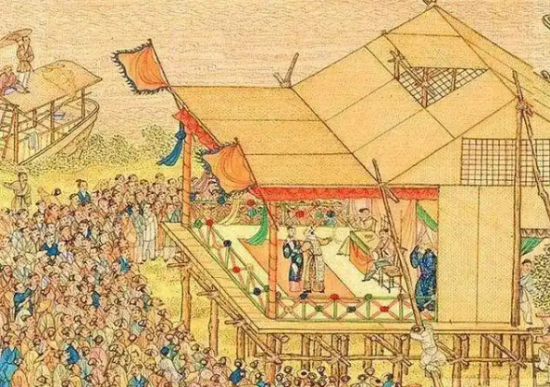

而驅(qū)儺,這一古老而神秘的儀式,源于東周時期,其目的是為了驅(qū)逐疫鬼,保佑人們的健康平安。在儀式中,人們會進(jìn)行特殊的裝扮和化妝,手持面具和法器,跳著特別的舞蹈,以此將疫鬼逐出村莊在《東京夢華錄》中有所記載:“驅(qū)儺擊鼓吹長笛,瘦鬼染面惟齒白。”當(dāng)時的人們通過夸張的妝容和嚇人的裝扮來達(dá)到驅(qū)逐疫鬼的效果。隨著時間的推移,這種驅(qū)儺儀式現(xiàn)在幾乎已經(jīng)很難再見到,盡管如此,它所承載的文化價值和歷史意義依然值得我們銘記。

(5)食消夜果

在南宋時期,“消夜果”一詞被首次提及,并在詩人的詩詞作品中頻頻出現(xiàn)。例如,薛泳在《青玉案·守歲》中寫道:“一盤消夜江南果。吃果看書只清坐。罪過梅花料理我。一年心事,半生牢落,盡向今宵過。”再據(jù)周密《武林舊事》記載,當(dāng)時的消夜果兒包括各種精美的時令水果、蜜餞、糖煎食品以及市面上的各種小食,如十般糖、細(xì)沙團(tuán)子、棗兒糕等。其實,在很多歷史的繪畫作品中都有畫下宋朝時期食消夜果的場景,比如宋徽宗趙佶的《文會圖》以及南宋時期的一幅《十八學(xué)士春宴圖》。如今我們依然保留了這個傳統(tǒng),比如過年吃各種蜜餞、糖果、棗子、冬瓜糖,都是由這一習(xí)俗改變而來。

(6)守歲

宋仁宗嘉祐八年的春節(jié),蘇東坡在陜西當(dāng)?shù)胤焦伲荒芑剜l(xiāng)與父親團(tuán)聚,為抒思鄉(xiāng)之情,曾經(jīng)寫詩三首,分別為《饋歲》、《別歲》與《守歲》。詩前有一段小序:“歲晚,相與饋問,為饋歲;酒食相邀,呼為別歲;至除夜,達(dá)旦不眠,為守歲。”按照蘇東坡的意思,宋朝過年有饋歲、別歲、守歲之風(fēng)。所謂饋歲,是親鄰之間互送年禮;所謂別歲,指親朋好友互請赴宴;所謂守歲,指的是除夕一夜不睡。就宋朝大部分地區(qū)而言,除夕守歲的規(guī)矩都是小孩值夜而大人休息。《東京夢華錄》對于“守歲”有這樣的記載:“是夜禁中寶珠山呼,聲聞于外。士庶之家,圍爐團(tuán)坐,達(dá)旦不寐,謂之守歲。”故此,在宋朝一直流傳著一條民諺:“守冬爺長命,守歲娘長命。”因此,孩子們往往通宵達(dá)旦不睡,為娘守歲。

在春節(jié)期間,宋朝人還會舉行一系列的慶祝活動,如舞龍舞獅、賞花燈等等。這些活動不僅展示了民間藝術(shù)和文化的魅力,也給人們帶來了歡樂和祥瑞之氣。此外,他們還會舉行詩詞歌賦、琴棋書畫等文化活動,以陶冶情操、啟迪智慧,這些活動豐富了人們的精神世界。宋朝人還會享用豐盛的年夜飯和各種美食,如餃子、年糕、糖果等等,寓意著團(tuán)圓、吉祥、幸福。

總的來說,宋朝人的春節(jié)是一個充滿歡樂、祥瑞和文化氣息的節(jié)日。通過一系列的慶祝活動和美食,人們祈求新的一年平安、順利、幸福。同時,這些活動也為后人留下了寶貴的歷史文化遺產(chǎn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|