宗祠,這一專為供奉與祭祀祖先或先賢而設立的場所,承載著我國傳統文化的獨特象征。其歷史可追溯至周代,宗廟制度自此誕生。在遠古時期,只有天子才能擁有宗廟,士大夫則無權設立。然而,到了宋代,著名理學家朱熹提出倡導,鼓勵每個家族都建立奉祀高、曾、祖、禰四世神主的四龕祠堂。這一制度不僅體現了宗祠在維系家族血緣關系中的重要作用,更彰顯了其深厚的文化底蘊。

明清時期,安徽地區涌現出眾多世家大族,他們為了緬懷先祖,紛紛興建祠堂以表敬意。其中,羅東舒祠——貞靖羅東舒先生祠便是羅氏族人為紀念其先祖羅東舒先生而精心建造的祠堂。

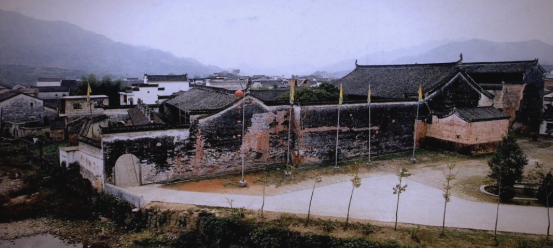

羅東舒祠外景(圖源網絡,僅用于學習交流)

建造背景:

羅東舒,這位宋末元初的杰出學者、詩人與思想家,以其深厚的學識與淡泊名利的品質著稱。他幼時便展現出過人的聰慧,成年后更是以耕讀為樂,遠離官場紛爭。羅東舒的仁義之心贏得了族人的敬仰,被尊稱為東舒先生。據說他才華橫溢,安邦治國之才令人矚目,多次被召見卻堅辭高官厚祿,其高尚品格深受族人愛戴。他的祭祀禮儀,仿照曲阜孔廟,這在徽州祠堂中實屬罕見。

建筑構造:

羅東舒祠,位于黃山市徽州區呈坎村,全稱“貞靖羅東舒先生祠”,是一座歷史悠久的建筑。它始建于嘉靖年間,萬歷四十年又進行了續建,清代時期還增建了“內則”與廚房等設施,使建筑規模更為宏大、營造更為精細。這座祠堂融合了“古、雅、美、偉”的建筑風格,堪稱徽州古建筑的典范,被譽為“江南第一名祠”。

祠堂建筑群以照墻為起點,沿中軸線依次展開,直至正堂與寢殿,形成了宏大的規模。其整體占地面積達到3300平方米,建筑面積更是高達2200平方米,堪稱江南地區的佼佼者。欞星門、碑亭、儀門等建筑元素,以及精美的廡廊、庭院和露臺,共同構成了祠堂的獨特風貌。此外,南側的內則與北側的廚房等附屬設施,也使得這座祠堂在功能上更為完善。

在建筑風格上,這座祠堂巧妙地保留了梭柱、月梁、丁頭栱、葦編墻等傳統做法,每一處木石構件都精心雕刻,工藝精湛。尤其是寢殿,其通面闊達到11間,通進深為5米,臺基高33米,彰顯出雄偉的氣勢。梁、檁、斗拱等木構件上,雕刻技藝更是達到了登峰造極的地步,其中平盤斗、雀替、駝峰、叉手的工藝尤為出色。同時,梁柱上還裝飾著精美的包袱錦彩畫,色彩斑斕,為明代的民間彩畫藝術提供了珍貴的實例。

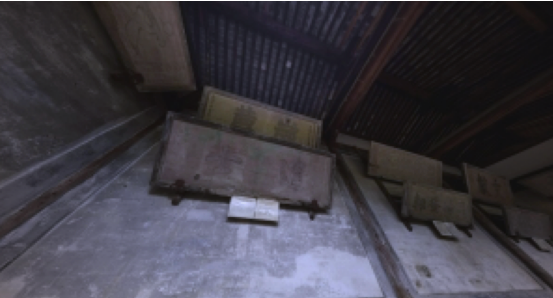

祠堂內的牌匾

進入祠堂,首先映入眼簾的是一面彎弓弧形的磚墻,其后便是欞星門,它由6柱5間的石牌樓精心構筑而成,每根石柱的頂端都巧妙地雕琢出怪獸“朝天吼”,既顯得雄偉壯觀,又透露出一種不可侵犯的威嚴。欞星門與南北兩側設有洞門的圍墻共同圍合,形成了“東舒祠”的第一進院落。

穿過欞星門,便可見到由7個開間組成的儀門,正門兩側次間各設有一扇邊門,門旁還配有一對抱鼓石。儀門正上方高懸一塊匾額,上書“貞靖羅東舒先生祠”,這是由著名古建專家羅哲文先生親筆題寫,字跡蒼勁有力。而儀門的兩旁統間,名為“廳事”,其功能主要是為了滿足族人聚餐待客的需求。儀門作為東舒祠的第二道門,也是族人們進出的重要通道。

“貞靖羅東舒先生祠”的匾額(圖源安徽省博物院,僅用于學習交流)

儀門之后,呈現出一個寬敞的四合院,由兩廡與享堂共同圍合,占地400余平,構成了“東舒祠”的第三進院落。院內甬道寬闊,花圃點綴其中,南北兩廡靜立兩旁。一面披水巧妙引入院內,這恰恰體現了徽州人的“肥水不外流”理念,象征著聚財的思想。享堂一側,花崗巖石板鋪就的拜臺莊嚴肅穆,這里正是祭拜祖先時擺放豬羊和香燭等供品之處。

享堂正面,22扇高大的木格子門矗立,梁架交錯,接縫嚴密。堂中正中,照壁上方高懸著明代書法大家董其昌手書的“彝倫攸敘”巨型匾額,字跡雄渾有力。享堂空間寬敞,可容納千人,不僅是羅氏族人祭拜祖先、商討議事、執行祖規的場所,更是接待地方官員、宴請尊貴賓客之地。

緊靠享堂南山墻,還巧妙地建有一座“女祠”,名為“則內”,意為內側,專為安放羅氏家族女性祖先的牌位而設。這座女祠坐東朝西,雖無正門,卻顯得格外莊重。其面積雖不及男祠的十分之一,高度也僅為主體建筑的三分之一,但足以彰顯羅氏家族對女性的尊重。同時,這也反映出當時社會男尊女卑的倫理觀念。

享堂之后,則是“東舒祠”的第四進院落。這一進院落由享堂、后寢大殿以及南北圍墻共同圍合而成。后寢大殿是專為安放男性祖宗牌位而建造的。殿前寬敞的青石臺階甬道直通大殿,沿廊則屹立著10根巨型石柱,殿內更是木柱林立,共計46根。前沿的黑色大理石欄板上,淺浮雕著形態各異的避邪等鳥獸圖案,工藝之精湛令人嘆服。

大殿內的斗拱、雀替、梁頭等木質構件,都精心雕刻著云浪、花朵、花瓶等圖案,既美觀又寓意深遠。尤其是那透雕的“鰲魚吐水”雀替,更是玲瓏剔透,令人嘆為觀止。

此外,“寶綸閣”也坐落于后寢大殿之上,其牌匾由明代徽州孝子吳士鴻親筆書寫。閣樓內曾珍藏著圣旨、官誥、黃榜、御賜品以及族譜和文獻資料等珍貴物品,這些都體現了“君在上,臣在下”的皇權思想。

羅東舒祠的營建極為考究,其形制嚴謹且規整,堪稱古徽州祠堂建筑的典范。這座祠堂不僅是研究明代徽派建筑的重要“標準器”,還因其保存的“建祠考工記”和“祖東舒翁祠堂記”兩碑而具有極高的史料價值。這兩碑詳細記載了祠堂的修建經過,為后人研究祠堂的歷史提供了寶貴的資料。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|