古建筑,是萬古長夜留下的璀璨造物,各個朝代把自己的風貌都展現在了自己時代的建筑中。山西號稱地上古建筑博物館,今天小探君就以山西古建筑的梁架和斗栱為例,來看看不同時代不一樣的古建筑風貌吧!

概論:古建筑與木作工藝

我國古代建筑種類繁多,形制多樣,山西作為全國地上文物最為豐富的文物大省,是全國古建數量最多的省份,從寺觀、廟宇、殿堂、城池、民居、衙署到樓塔、橋梁、陵墓以至石窟寺等,門類齊全,享有“中國古代建筑的寶庫”美譽。

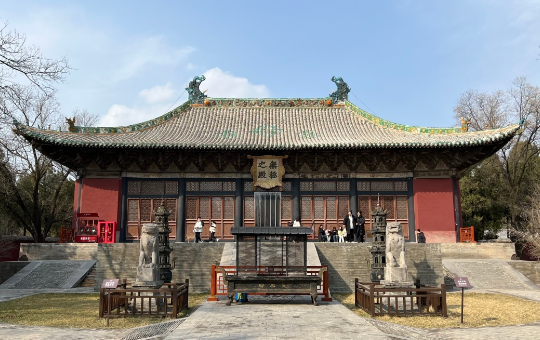

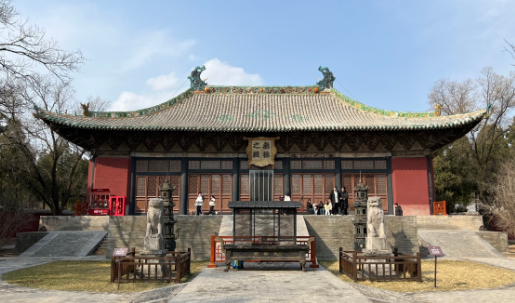

山西芮城廣仁王廟正殿

據不完全統計,山西現存古建筑共28027處,宋遼金之前的木結構建筑約占全國75%,元代的木構建筑約占全國的80%,3座唐代木結構建筑在山西,八大遼構有3座在山西。

山西古建筑是我國寶貴的民族文化財富,這是因為山西所遺留的建筑時代較早、數量相對較多、建筑本身的結構保存較完整。山西古建筑木作工藝是伴隨中國古代木構建筑而產生的,其歷史可追溯至原始社會末期。

山西芮城永樂宮三清殿

在整個建筑發展史中,古建筑的木作工藝是在滿足功能性基礎上向裝飾性發展的。隋唐以前的建筑木作工藝以承重為主要功能,滿足建筑使用功能。宋遼金時期,在前代建筑成熟與完善的基礎上,裝飾性逐漸增強,這一時期是木作裝飾長足發展的時期,木構件表面的修飾增多,同時各種榫卯構件更加復雜、多樣。

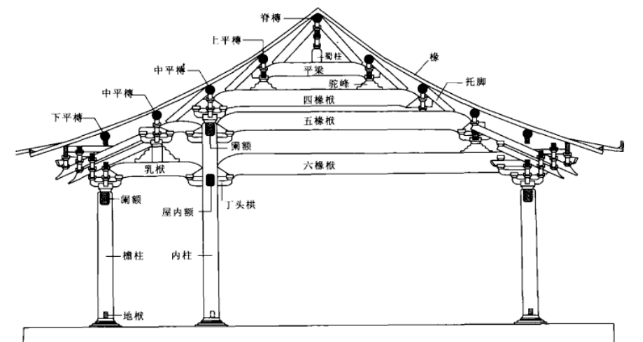

梁架結構

唐代

眾所周知,目前現存時代最久的古建筑都是唐朝興建的。唐代社會經濟繁榮穩定,生產力快速發展,促進了當時施工技術的發展和進步。唐代建筑的主要特點是造型獨特,設計風格粗獷,使用的建筑部件都比較大,建筑施工時講究建筑的實用性。

山西五臺山佛光寺東大殿

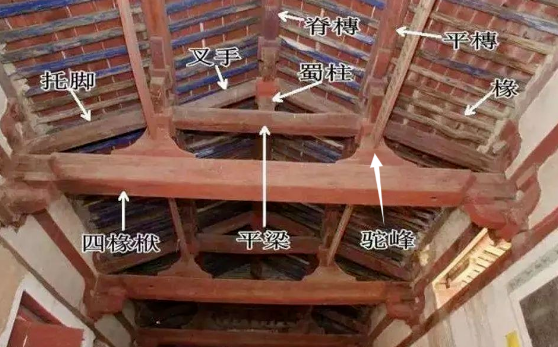

唐代建筑平梁之上的結構以及托腳所使用的結構技術,一般是采用脊部施大叉的手法,直接捧戧,托腳處與栿頭處相接并形成閉合,與栿形協調,呈梯形,并且比例運用得當。

廣仁王廟內部梁架,也能看到脊部施大叉

就拿五臺山佛光寺東大殿來說,該殿外表極為簡樸,面寬七間,進深四椽,單檐廡殿頂,立于低平階基之上。檐柱柱首微側向內,角柱增高,故所謂“側腳”及“生起”均甚顯著。平面觀之由檐柱一周及內柱一周組合而成,在宋《營造法式》中被稱為“金箱斗底槽”。

它的優點是空間感最為寬敞,同時也能夠體現建筑的莊嚴和肅穆。此外,金箱斗底槽還能夠增加建筑的采光和通風效果,使得建筑更加舒適。

遼宋金

遼代的建筑特點就是梁架制作比較規整,平梁之上的蜀柱呈現一種下施駝峰承墊。宋代的結構特點是平面減柱,平梁上的結構與五代建筑結構的施工手法有很大的相似之處。

宋式梁栿 圖源/《中國古建筑名詞圖解辭典》

最具代表性的要數山西大同華嚴寺的薄伽教藏殿,薄伽教藏殿坐落于高臺之上,前有月臺,是晉北地區遼金建筑常見的形式。大殿坐西朝東,面闊五間,進深八椽,呈長方形。大殿出檐深遠,屋頂平緩,舉折為與佛光寺東大殿接近,有闌額與普拍枋,闌額與普拍枋交角呈“T”形。

元代

元代的建筑融合了很多民族的特點,也融合了當時的很多新理念和技術。

山西永樂宮龍虎殿

以山西永樂宮龍虎殿為例,山西永樂宮龍虎殿又稱無極門,上掛“無極之門”豎匾,建于元至元三十一年(1294),面寬五間,進深兩間六椽,坐北朝南,矗立于月臺之上,單檐廡殿頂,舉折較平緩,上為屋脊,兩端施2米鴟吻各一只,闌額和普拍枋在轉角出頭構呈“T”形,拱眼壁繪彩繪,為元代典型的官式建筑。因殿身前槽東、西兩稍間原供奉有青龍、白虎兩星君泥塑,故稱龍虎殿。

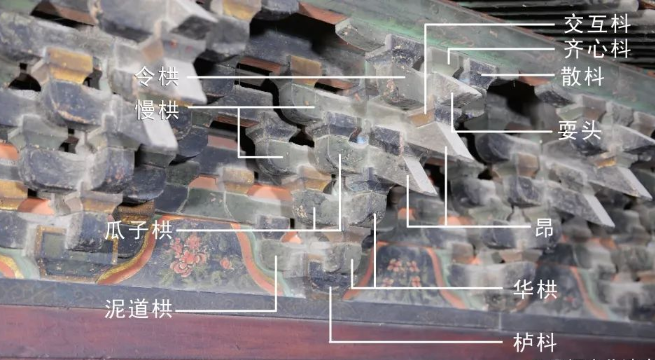

斗栱

中國古建筑營造結構可分為基礎層、柱網層、斗栱層、屋蓋層四個部分。斗栱層是古建筑中屋架與屋身的過渡部分,起到了承上啟下力學傳送的作用。斗栱是古建筑一個結構特殊、組合十分復雜的構件,其身由若干枓、栱、枋相接組合而成。既有科學的結構制作,同時也有厚重的文化色彩。

斗拱各部件詳解

唐代

唐代是中國封建社會經濟文化發展的高潮時期,土木建筑營造技術發展到成熟階段。鋪作的結構簡潔,形式規范,體積碩大厚重且雄偉,鋪作的高度可到柱身的1/2,因此屋檐看上去較為深遠。

現存的三座唐代木結構建筑也全部在山西,分別為南禪寺大殿、佛光寺東大殿和廣仁王廟正殿,這三座建筑分別建于唐代中、晚時期。通過實例我們可得出此時鋪作的演變及特征。

南禪寺主殿

第一,明確鋪作體系做法。唐代建筑結構體系完善,通過柱網布局和屋頂結構技術的成熟運用,使得鋪作也明確用途,如柱頭鋪作、補間鋪作、轉角鋪作。同時有了“計心造”和“偷心造”兩種做法。

第二,昂結構的出現。由于唐代建筑的開間與進深增大,需要滿足大跨度的檐出,所以在鋪作上增加多道“昂”來配合出跳。增加昂是為了鋪作挑出避免出現頭重腳輕的現象,將下平槫與撩檐槫之間內外起到杠桿的平衡作用,這樣挑檐出跳越長,挑頭支撐點距離地面越高,同時還直接起到承重的傳遞作用,這種結構稱為“真昂造”。最早木結構實例就是佛光寺東大殿的鋪作。

第三,出跳結構的運用。出跳分為杪出跳、昂出跳、杪昂跳。即為前后伸出華栱,伸出一個華栱為單杪,兩個華栱為雙杪,以此類推。現存最早木構杪跳鋪作為唐代南禪寺正殿。南禪寺正殿建于唐建中三年(782),檐下柱頭鋪作外轉五鋪作雙杪,一跳華栱為偷心造、二跳華栱交令栱以承替木、橑檐椽,里轉四鋪作出跳華栱偷心,承四椽栿向前延伸制成二跳華栱。

南禪寺柱頭鋪作與轉角鋪作杪出跳

第四,重疊柱頭枋(素方)、單斗與隱刻栱的使用。佛光寺東大殿的內槽柱頭枋共五層、外檐共四層重疊,這些柱頭枋是拉結聯絡的重要構件,建筑體量越大這種聯結構件層數越多。

佛光寺東大殿各部位鋪作

第五,耍頭與異形構件的做法,唐代鋪作出現了出耍頭和不出耍頭兩種做法。芮城廣仁王廟正殿鋪作未用耍頭,佛光寺東大殿補間鋪作、后檐柱頭鋪作與南禪寺大殿鋪作的耍頭均用批竹式耍頭,批竹式耍頭樣式在山西一直沿用到遼、宋。

此外佛光寺東大殿前檐與兩山的柱頭鋪作、轉角鋪作和內槽鋪作后尾等大量使用異形耍頭,由此可以看出唐代后期對耍頭的造型進行改變,不僅達到結構穩固,也發揮出裝飾美化的作用。

遼宋金

山西現存遼代木結構建筑共三座,分別為大同華嚴寺薄伽教藏殿、大同善化寺大雄寶殿、朔州佛宮寺釋迦塔。這三座建筑是遼代中、后期所建,其鋪作的變化多樣,每座建筑鋪作組合也是獨立的,沒有兩座建筑采用完全相同的組合配置。

同時將鋪作運用到極致,將完整的杪跳式鋪作施于梁栿之間起到隔承作用,也是山西遼代建筑演變的一個重要時代特征。

善化寺大雄寶殿鋪作

北宋時期鋪作結構形制繼承五代營造特點,在此基礎上創新了多種制作手法,形成了自己的風格。同時宋紹圣四年(1097)李誡編修的《法式》正式頒布,成為宋代建筑的營造標準,也明確了鋪作制作的詳細規定。

宋代變化最大的結構部分是昂,其次是耍頭和斜栱。第一,山西宋代建筑用材由早至晚逐步縮小,比起唐鋪作碩大簡練的營造手法,其形象開始走向柔美絢麗。第二,華頭子的出現與演變。在《法式》問世前高平游仙寺毗盧殿就出現華頭子構件,此構件一直沿用到明代,逐步由完整的構件演變為以隱刻于昂下平出形象。

高平游仙寺毗盧殿的華頭子

第三,真昂造的沿用與演變。山西現存最早的宋代建筑是高平崇明寺中佛殿,鋪作為七鋪作雙杪雙下昂,其用材和出跳模數基本延續了唐、五代。此后鋪作結

構多以五鋪作單杪單昂為主,將耍頭制作成昂造型,從外觀模擬雙下昂的形象。

第四,假昂造的使用與變化。假昂相對真昂而言,平置式或插出式伸出與華栱同功能,其栱頭向下延伸做成昂嘴。真昂造與假昂造演變時出現一種過渡做法為插昂造,插昂是只有昂頭而無昂身和昂尾的下昂,是僅有下昂身的假昂頭造型。

第五,斜栱的使用。斜栱是一種以裝飾性為主的鋪作營造做法,用于各位置鋪作中。

第六,耍頭的運用。在歷代鋪作中構件變化的最多的就是耍頭,在《法式》中稱爵頭,又稱胡孫頭。山西宋代大體分為昂式、蜉?式(螞蚱頭)、異形式三種。

金代基本上與南宋是同一時期。繼承遼、宋規制、吸收文化,結合多民族發展,同時逐步漢化。在建筑營造方面也結合宋、遼特點于一身,進入多樣化發展趨勢。

元代

山西元代時期營造技術主要繼承金代漢人工匠的做法,同時由于建設材料的缺乏,使其選用及營造時出現了兩種不同特征。

永樂宮三清殿

在皇家、朝廷、重要宗教等類型建筑出現選材規整、制作規制等特征;在民居、山野廟宇、村落建筑中選材自然、制作粗糙的民間做法特征。鋪作普遍使用假昂造,真昂造在柱頭鋪作中基本消失,同時用材隨意,尺寸相對宋金進一步減小。

明代

整個明朝是傳統與創新相互交織、保守與開放共存的創新轉型時期。營造方面,明朝初期建筑營造技術基本延續元代的做法,到中期有了自身的改進,其結構的簡明、裝飾逐漸繁華。

山西太原崇善寺大悲殿

山西明代斗科(即斗栱)的結構作用減退,偏向于裝飾性作用。下昂完全演變為假昂,華頭子完全由昂下皮象征性隱出假華頭子代替,上昂由隱刻逐步消失等,明代基本告終帶有早期特征的鋪作。

官式建筑的斗科用材尺寸又進一步縮小,但斗科的攢數增多,看起更為復雜繁瑣成為重要裝飾部位。山西明代除宮殿建筑斗科外,樓閣、牌樓、亭、戲臺等建筑中斗科的樣式和作用也得到了變化,同時磚石與金屬等材質的建筑也雕刻和鑄造出斗科樣式。

清代

清代在營造觀念和建造技術上延續了漢族,同時沿襲明代建筑規制并加以發展。雍正十二年(1734)清朝廷頒布了《工部做法》,官式建筑營造技術標準化,

建設等級制度化,進入營造革新的定型期。

介休后土廟正殿和戲臺

營造模數的單位標準由早期材分制,改變為斗口制,在使用中更為簡化,使其計算過程中更為直觀和便捷。在山西保存著大量的清代建筑,其木結構已趨于簡單化,斗科結構功能的支撐承重基本失去。

雖然清代斗科在制作技藝和雕刻工藝上有進步,但是削弱了斗科獨有的空間連接和結構美感,只重視平面繁華裝飾的演變,從實際本質上來說是建筑營造技藝的退步。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|