一、古代文獻中記載的“麒麟”形象

麒麟作為一種祥瑞的動物形象,在中國古代出現的時間比較早。孔子生活的時代,“禮樂征伐自諸侯出”,禮崩樂壞,社會動蕩不安。傳說麒麟見于郊野,為人所賤,孔子喟嘆麒麟“出非其時”,標志著世界的日暮途窮和哲人的窮困,所寫《春秋》于此絕筆,故《春秋》又別稱“麟史”、“麟經”。這可能是史料中最早有關麒麟的記載。

戰漢時期的文學作品《爾雅》:“麟,麕身,牛尾,一角。”西漢史學家劉向的《說苑·辨物》曰:“故麒麟麕身、牛尾,圓頂一角。”東漢許慎《說文解字·十》:“麒,仁獸也。麋身牛尾,一角。從鹿其聲。”段玉裁注:狀如麕,一角,戴肉,設武備而不為害,所以為仁也。西涼武昭王李暠《麒麟頌》曰:“一角圓蹄,行中規矩。游必擇地,翔而后處。不蹈陷阱,不罹網罟。德無不王,為之折股。”南朝·梁·沈約撰《宋書·符瑞志》指麒麟:“麕身而牛尾,狼項而一角,黃色而馬足”。南朝·梁·謝沈所注《毛詩義疏》:“白麟,馬足,黃色,圓蹄,角端有肉,音中黃鍾。王者至仁則出。”唐代徐堅撰《初學記》卷二九引《孝經古契》:“如麕,頭上有角,其末有肉,羊頭。”《樂府詩集·卷一·郊廟歌辭一》記載:“《漢書·武帝紀》曰:‘元狩元年冬十月,行幸雍,獲白麟,作《白麟之歌》。’顏師古云:‘麟,麇身,牛尾,馬足,黃色,圜蹄,一角,角端有肉。’”

從這些文獻對“麒麟”外形的描述來看,其整體形象為:像鹿或馬,頭有一角,角端有肉(圓頂無角尖),麕(麋)身牛尾,馬足圓蹄。麒,從鹿(或馬)其聲。從說文解字來看,其外形應該也和鹿(或馬)有關聯。

二、出土文物中的“麒麟”形象

1.漢代文物中的“麒麟”形象

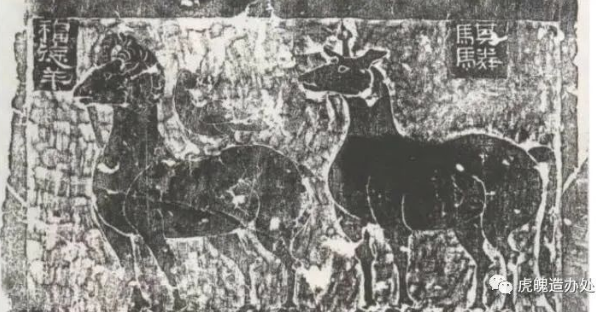

全國各地出土了很多畫像石,在這些漢代畫像石上面,能找到很多與文獻描述相符的“麒麟”形象。1982年,江蘇邳州燕子埠鎮尤村發現一座東漢墓,墓主為東漢元嘉元年(公元151年)彭城相行長史事、呂守長繆宇。在墓中一塊畫像石上,有一“麒麟”形象與文獻記載相符,并在其右上角有榜題隸書“騏驎”二字(圖1)。

(圖1)

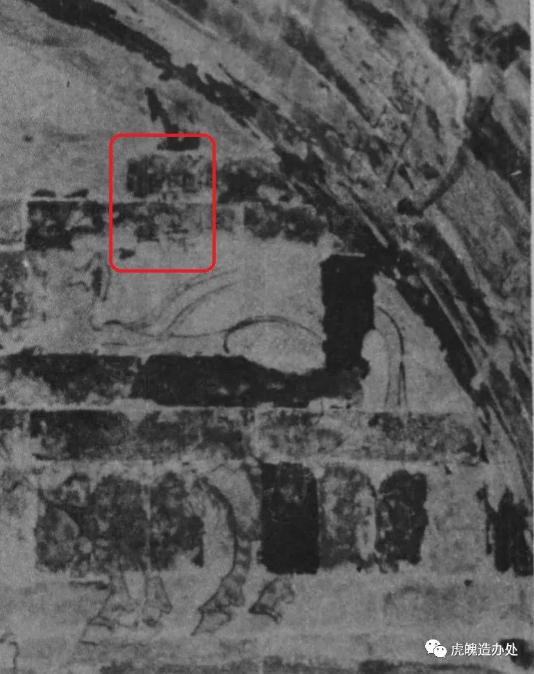

1995年,在河南滎陽萇村發現一座東漢晚期壁畫墓,在前室西壁北側壁畫中發現一“麒麟”形象,其頭后隸書“騏驎”二字(圖2)。

(圖2)

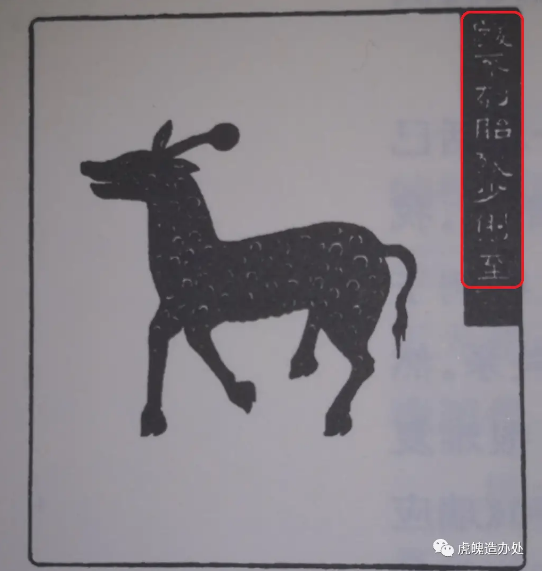

在山東嘉祥武梁祠東漢畫像石上,也發現了“麒麟”形象,其右上角榜題“?不刳胎殘少則至”(圖3)。《宋書·卷二十八·志第十八·符瑞中》:“麒麟者,仁獸也。牡曰麒,牝曰麟。不刳胎剖卵則至。”文獻記載與畫像石榜題中,有關“麒麟”在何種情況下才會出現的描述基本相符。而武梁祠畫像石上的“麒麟”形象,身上有類似鱗片的紋飾,這在全國唐代以前的“麒麟”形象中非常罕見。

(圖3)

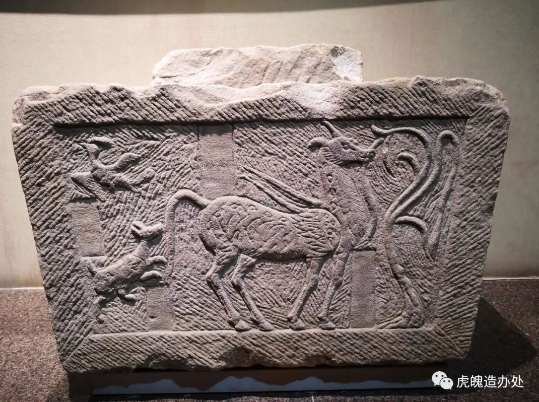

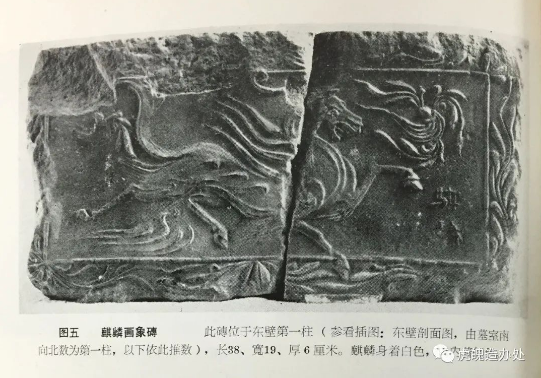

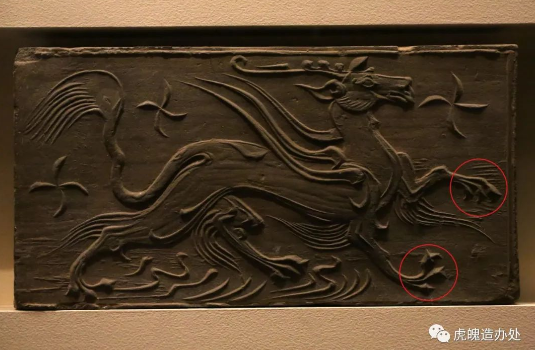

“麒麟”形象在漢代畫像石中還有很多,其形象大多都與當時的文獻描述相符(圖4~7)。

(圖4)

(圖5)

(圖6)

(圖7)

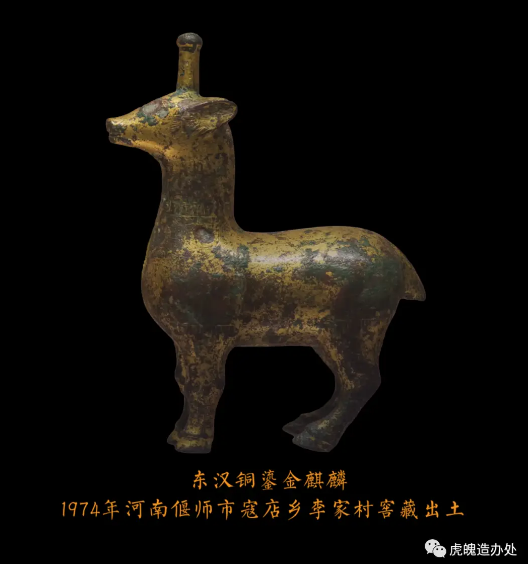

在出土的漢代文物中,除了畫像石外,還有立體的“麒麟”形象。1974年,河南偃師寇店鄉李家村發現一處漢代窖藏,在出土的青銅器中,有4件鎏金銅“麒麟”。形制相同,呈站立狀,昂首豎目,頭頂直立一角,頸部有刻紋的項圈,尾下垂,足近似馬蹄狀。通體鎏金。高8.6、長6.7寬3厘米,重200克(圖8)。原考古簡報中稱其為“鹿”。

(圖8)

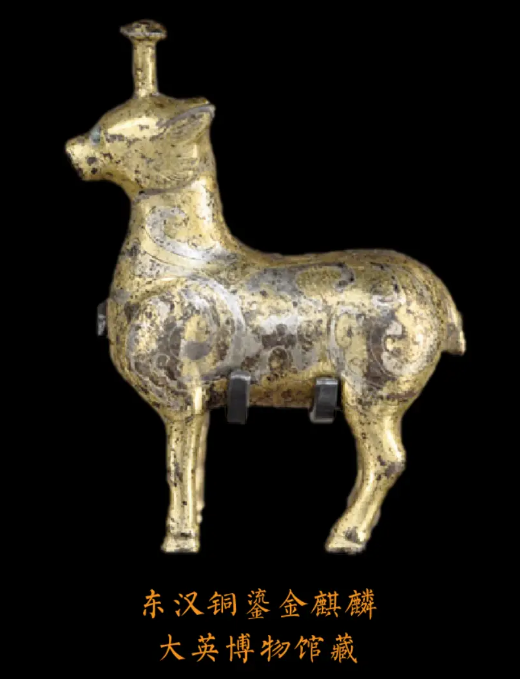

大英博物館也收藏了一件東漢鎏金銅“麒麟”(圖9),造型與偃師出土的“麒麟”形象相似。這些鎏金銅“麒麟”的造型與文獻描述相符,并與漢代畫像石上的“麒麟”形象吻合。

(圖9)

目前出土的漢代畫像石中,從有帶有“騏驎””榜題的“麒麟”形象來看,與文獻記載中對“麒麟”形象的描述基本吻合。因“麒麟”似鹿或馬,所以常用馬或鹿做偏旁,故“騏驎”即“麒麟”。同時,全國各地漢墓出土的畫像石上也常見這種造型,雖然大多沒有榜題,但參考有榜題的“麒麟”造型,便可以認定這些沒有榜題的造型都是“麒麟”形象。因此,可見漢代時期“麒麟”的造型相對比較統一,其特征為長的像鹿或馬、頭有一角、角端有肉(圓頂無角尖)、麕(麋)身牛尾、馬足圓蹄;少數有翼、有鱗。

2.漢代“麟趾金”與麒麟形象的互補關系

先秦時期的《詩經?國風?周南?麟之趾》:“麟之趾,振振公子,于嗟麟兮。麟之定,振振公姓,于嗟麟兮。麟之角,振振公族,于嗟麟兮。”這段詩中描繪了瑞獸麒麟是有趾、定和角。

(圖10)

《漢書·武帝紀》:“太始二年(公元前95年)三月,詔曰:‘有司議曰,往者朕郊見上帝,西登隴首,獲白麟以饋宗廟,渥洼水出天馬,泰山見黃金,宜改故名。今更黃金為麟趾褭蹏以協瑞焉。’因以班賜諸侯王。”據《藝文類聚·卷八十三·寶玉部上》記載:“《漢書》曰:武帝行幸回中,詔曰:往者朕郊見上帝,泰山見金,宜更黃金為麟趾褭蹄,以協瑞焉,‘獲白麟有瑞,故鑄金如麟馬,以協嘉祉也,古有駿馬,名腰褭,赤喙黑身,日行萬五千里也。’”文中麟趾即麟趾金;褭蹏[niǎotí]亦作“褭蹄”或“裊蹄”,褭為古代名馬,褭蹏即馬蹄金。那么麟趾金、褭蹏金到底長什么樣子呢?

(圖11)

2011年~2016年,南昌西漢海昏侯墓出土的黃金數量已達478件,總重量超120公斤。此次發掘共出土馬蹄金48件,其中大馬蹄金17件,小馬蹄金31件。大、小馬蹄金其形相似,均為馬蹄狀,中空、斜壁,前壁高后壁低,呈一斜面,底為較為規整的圓形。麟趾金25件,中空。長斜壁,前壁傾斜度較大,后壁較短。底為橢圓形,其形似鹿趾。上口周緣飾金絲掐成的一組紋飾紋,后側有一金絲攢成的花蕾狀突起,上口嵌琉璃面。通體修長,壁面無波紋,拋光十分光潔。(圖10~11)

(圖12)

從目前出土的文物來看,海昏侯墓所出土的這兩種即為文獻記載的麟趾金和褭蹏金。圓形似馬蹄狀即為褭蹏金(馬蹄金);橢圓形似鹿趾為麟趾金,將兩件麟趾金并列后,即成為鹿蹄形狀。因此不叫麟蹄金,而稱為麟趾金(圖12~13)。因此,麒麟從其麟趾的形狀似鹿,即可得知其外形特征與鹿相似。雖然與文獻記載、畫像石和青銅器上麒麟形象的圓蹄不符,但也至少與鹿蹄相符。而非猛獸,因猛獸為獸爪。

(圖13)

3.六朝文物中的“麒麟”形象

1957年,在河南南陽鄧縣南朝畫像磚墓出土的畫像磚中,有一塊畫像磚上有一似馬作奔跑狀,肩有翅膀,頭上有獨角,且角尖作彎曲狀的造型,其前有榜題“騏驎”,此“騏驎”即“麒麟”(圖14)。

(圖14)

此畫像磚上“麒麟”形象與漢代略有不同,最大的變化是其頭頂上的角。在南朝畫像磚上“麒麟”的形象,有角尖、且角尖彎曲呈鉤狀,而漢代時期“麒麟”的角是圓頂為“肉髻”狀。這種南北朝時期角尖彎曲呈鉤狀是受東漢“天祿”和“辟邪”形象所影響。南北朝時期出現此造型的“麒麟”亦非僅此一例。還有1926年,河南洛陽陳凹村北魏元暉墓出土墓志上的“麒麟”形象(圖15),現收藏于西安碑林博物館。雖然墓志上無榜題,但其造型與鄧縣畫像磚上的“麒麟”形象別無二致。

(圖15)

因此,所見南北朝時期沒有榜題的此類造型,亦可以歸類于“麒麟”。同時,在鄧縣南朝畫像磚墓出土的畫像磚中,還有一塊與“騏驎”形象畫像磚非常相似的造型。其最大的區別是有“獸爪”,而不是“馬蹄”(圖16)。非常遺憾,這件非常完整的畫像磚并沒有榜題可做參考。但根據自漢以來“麒麟”的形象來分析,這件有獸爪造型的形象,個人認為暫時不能歸類于“麒麟”。

(圖16)

出土的南北朝文物中,除了畫像磚外,亦有立體形象的“麒麟”出土。1993年8月,陜西省咸陽市渭城區發生一起盜墓案,位于底張鄉的北周武帝孝陵被盜。其中周武帝皇后阿史那氏墓內有一方金質“天元皇太后璽”(圖17)。此金印上為一只跪臥的“麒麟”形象,頭似鹿或馬;頭上一角、角尖彎曲;馬足圓蹄;肩有羽翼。這些特征與南朝畫像磚上的“麒麟”形象完全吻合。同時,《隋書·禮儀志六》記載北周皇后璽:“皇后璽,文曰‘皇后之璽’,白玉為之,方寸五分,高寸,麟鈕。”皇后用玉璽,身為皇太后的璽印使用金質而非玉質,也是合情合理。因此,此璽為麒麟鈕無疑。

(圖17)

4.隋唐文物中的“麒麟”形象

1971年,陜西乾縣唐代章懷太子墓出土一面太子妃房氏生前使用的銅鏡(圖18),外飾銘文:“鑒若止水,光如電耀,仙客來磨,靈妃往照,鸞翔鳳舞,龍騰麟跳,寫態征神,凝茲巧笑。”根據銘文可知,鏡背內區四面的形象分別是“龍、麒麟、鸞和鳳”。從鏡中“麒麟”的形象來看,還保留著“鹿”的外形特征,與南朝“麒麟”形象沒有太大的區別。

(圖18)

在唐代的文物中,除了銅鏡上的“麒麟”形象外,也有立體的“麒麟”形象。在陜西咸陽唐順陵(武則天之母楊氏之墓)前的石像生中就有“麒麟”(圖19),而此“麒麟”形象現在普遍被誤稱為“天祿”。順陵前“麒麟”造型的石刻,與鄧縣南朝畫像磚上、北周“天元皇太后璽”金印上的“麒麟”造形一模一樣。可見,唐代“麒麟”的造型延續了六朝時期。六朝至唐代時期的“麒麟”在延續漢代“麒麟”造型后,可能受不同文化的影響在局部有了變化。比如最明顯的就是角的變化,并普遍出現了翅膀。而唐代的“麒麟”形象也沒有停止變化。

(圖19)

1978年,湖南長沙望城區銅官鎮藍岸嘴窯址出土一件青釉紅綠彩條紋“麒麟”形瓷器(圖20)。類似器形多見于六朝時期的墓葬中,有學者認為是水注;也有說是燭臺或插器等多種名稱。長沙窯瓷器的生產年代最早不會晚于貞元十七年(即公元801年),最遲不會早于五代天成四年(即公元929年)。具體來說,長沙窯興起于八九世紀之交,盛于晚唐,衰于五代。

(圖20)

從這件長沙窯“麒麟”形瓷器上,清晰可見“麒麟”身上魚鱗狀鱗片,并沒有雙翼,這是在以往的相關文物中很少出現的。從時間上來推斷,這件器物屬于晚唐時間。類似的造型還見于RobertH.Ellsworth的舊藏(圖21)。而這兩件“麒麟”的造型與宋代的“麒麟”形象非常接近了,唯一還保留著鹿頭獨角的六期“麒麟”形象。

(圖21)

5.宋代文物中的“麒麟”形象

唐代李商隱《晉元帝廟》:“弓劍神靈定何處?年年春綠上麒麟。”(《浩然齋雅談》(見《四庫全書》本《浩然齋雅談》卷中,四庫館臣注:‘案此詩李商隱集不載,未詳所據何本,疑姓名有誤。’)。宋代蘇泂《金陵雜興二百首》:“碑字已漫青草死,酸風吹殺石麒麟。”南宋曾極《石麒麟》:“短樊長塹起寒煙,知是何人古墓田。千歲石麟相對立,肘騣膊焰故依然。”唐宋詩人傻傻分不清將南京和丹陽地區南朝石刻藝術統稱為“麒麟”(圖22)。導致現在的學者多以止為據,明知故犯,將錯就錯的繼續統稱為“麒麟”。

(圖22)

(圖23)

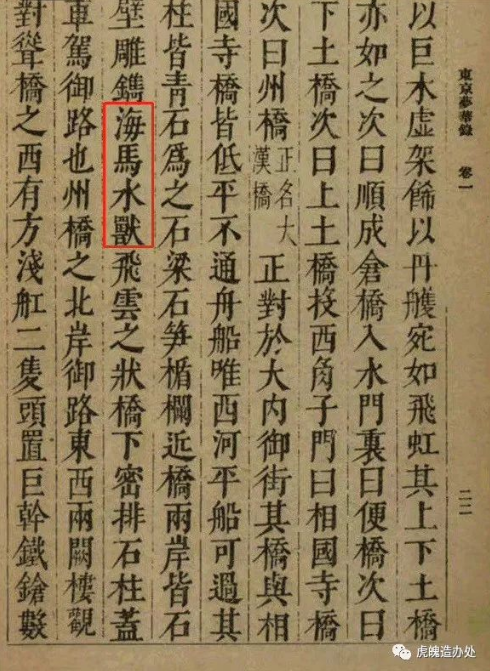

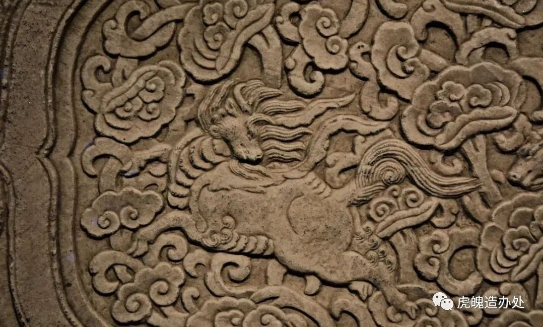

無獨有偶,2022年9月28日,河南開封北宋東京城州橋遺址有重大考古發現,并公布了兩岸石壁上祥瑞圖(圖23)。考古公布:主要圖案是海馬(實際應該是麒麟)、仙鶴和祥云。公布為什么說這是海馬呢?純粹是為了附會《東京夢華錄》。宋代孟元老的筆記體散文《東京夢華錄?卷一》:“近橋兩岸,皆石壁雕鐫海馬水獸飛云之狀。”(圖24)

(圖24)

那么,石壁雕刻的是海中還是天上呢?很明顯,祥云、仙鶴、麒麟,無一是與海(水)有關的。那又何來“海馬水獸”?難道《東京夢華錄》說它是海馬它就是海馬嗎?怪不得那些唐詩宋詞有關南朝石刻的叫成“麒麟”也都跟著叫“麒麟”,這種純屬以訛傳訛。在宋以前的“麒麟”形象從未有與水相結合的藝術創作。古代文學作品中的誤載與訛傳比比皆是,我們需要“辨別”。

(圖25)

然而,到了宋代及以后,雖然偶爾還能見到這種鹿頭帶角,身上有魚鱗狀的“麒麟”形象。但換成雙角的龍頭形象之后,逐漸取代了唐以前相對統一的鹿頭“麒麟”形象,一直延續到現在。此時的這種“麒麟”形象,與漢代到唐代時期的“麒麟”形象已經相去甚遠。不過,至少在元代的文物上,還能見到與長沙窯出土的這件“麒麟”相似的形象。如英國牛津阿什莫林博物館收藏了一件元代青花盤,盤子中間即為“麒麟”(圖25),可見自漢以來的“麒麟”形象依然在延續。

(圖26)

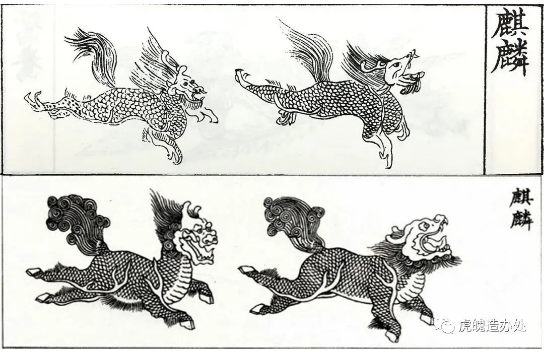

在宋崇寧二年(1103年)出版《營造法式》中,有一張麒麟插圖,雖然此圖不在原書殘卷之中,卻還能在一些抄本里找到它。對比故宮所藏的清初抄本和陶湘所藏的民國抄本,兩幅麒麟都是龍頭麟身,這個特點在宋代以前都不見記載,卻是明清至今最常見的麒麟形象,可見現代麒麟在宋代已經基本成型。參考(圖26)宋《營造法式》中的麒麟配圖,上為清初故宮抄本,下為民國陶本。除了《營造法式》外,宋代可以確定為麒麟形象的文物非常少。臺北“故宮博物院”藏有一件南宋馬麟繪制的《三官出巡圖》,圖中有一頭異獸被認為是麒麟,體態似鹿,頭頂肉角,渾身鱗片(圖27)。

(圖27)

宋代麒麟的鱗片和龍頭是怎么來的?先說鱗片。一個可能的原因是,“麟”和“鱗”兩個字是長期混用的,前面提到的“鑒若止水”唐鏡中,“麟”就寫作“鱗”。在其他古籍里,這個現象也不少。望文生義,一種叫“鱗”的生物,長鱗片似乎理所當然。另一個原因,可能和宋代多處“牛生麒麟”異象記載有關。牛生出畸形胎的記載最早可以追溯到《晉書》記載:“元帝建武元年,牛生犢,兩頭。”現在看來不過是發育畸形,古人不知,視為異象。一直到唐代,牛生怪胎多是連體畸形,卻在宋代出現了“麒麟”畸形。經筆者粗略統計,牛生麒麟記載在宋代出現8次,最早是在宋徽宗時期。宋徽宗命人作圖下發,求購麒麟,可能促成了宋代牛生麒麟說法的傳播,以至于越傳越多,越傳越玄。同時期的金代也有1起類似記載,后來的元代有3起,明代20起,清代還有5起。

6.元明時期文物中的“麒麟”形象

元代石雕欄板,背腹有鱗的獨角馬頭牛形麒麟(圖28),首都博物館藏。從元代開始,對畸形牛犢的描述變得更詳細,如“有鱗無毛”“體色青黃”“口目皆赤”等。明代的記錄離奇如玄幻小說,麒麟出生時還伴有雷電繞母牛、小牛吐火鱉、夜空現火光等異象。下面摘錄兩段原文給大家欣賞一下。《異林》:“弘治中,灤陽民家牛產一麟……俗謂麟能茹鐵糞金,遂以鐵灌之而斃。后獻其皮于鎮府。”

(圖28)

講述一位財迷以為麒麟能吃鐵拉黃金,鬼迷心竅到給畸形牛犢灌鐵,生生給灌死了。《山西通志》:“崇禎十四年,興縣北鄉高一奎家牛生麒麟。麟越,明年,復生一麒。”這頭牛可謂產麒麟專業戶,今年生一頭,來年又一頭。雖然記載的怪胎各式各樣,但有一個共同的特點——全身鱗甲。至于龍頭,其實是鱗片的“副產品”。宋代筆記《東齋記事》說水牛在水里受蛟龍影響,才生出了渾身是鱗的怪胎。群眾深以為然,并在明代進一步夸大:牛龍交合生出麒麟。《五雜俎》里就說:“龍性最淫,故與牛交,則生麟。”既然是龍子,長個龍頭也就不奇怪了。

(圖29)

經過宋明兩代瘋狂添油加醋,麒麟已經集鹿、馬、獅、牛、龍形象于一身。到了元代,麒麟形象更加多元:無鱗獨角馬、周身覆鱗的雙角鹿、背腹有鱗的獨角馬頭牛、周身覆鱗雙角龍頭爪獸……麒麟已經沒個統一形態,銘文說是麒麟那就是麒麟吧。其它一些元代“麒麟”形象,如:元代大瀛海道院記碑中的獨角馬形麒麟(圖29),浙江寧波象山縣博物館藏。元代雙鳳麒麟紋石雕,麒麟四肢長爪,周身無鱗,右邊龍頭有角,左邊似獅頭疑似雙角(圖30),國家博物館藏。

(圖30)

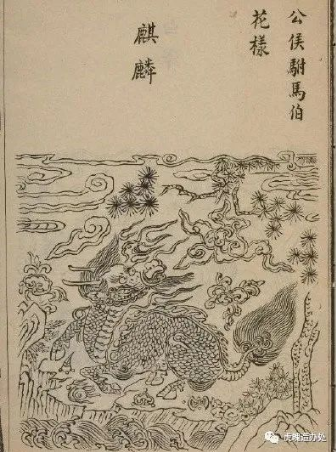

明代,麒麟為龍子的觀念已深入人心,所以龍頭、鹿蹄、渾身長鱗的麒麟逐漸占據主流。從宋到明,中國神獸們都在逐漸“龍化”,白澤、龍馬、獬豸、角端等神獸與麒麟極易搞混,明代以后認麒麟基本靠鹿蹄。《大明會典》中的麒麟配圖(圖31)。

(圖31)

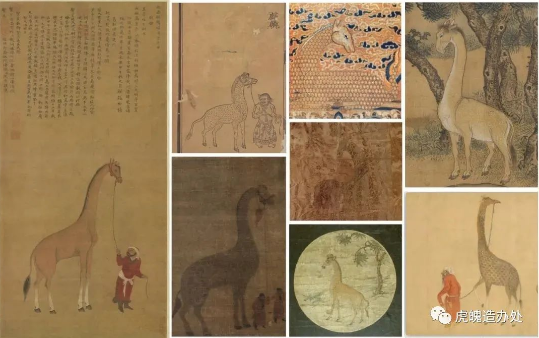

明永樂十二年(1414年)榜葛剌國(今孟加拉國)遣使進貢了一頭長頸鹿,這是長頸鹿第一次入華,引起眾人圍觀。當時翰林院的沈度寫了一篇《瑞應麒麟賦》,寫道:“臣民集觀,欣喜倍萬”,并配上畫圖。第二年,鄭和第四次下西洋歸來,直接從東非的麻林國(今肯尼亞或坦桑尼亞)帶回一頭長頸鹿,群眾喜聞樂見,萬人空巷。明朝人如此稀罕長勁鹿,以至于有段時間麒麟和長頸鹿幾乎劃了等號。

(圖32)

明代繪畫及補子中的長頸鹿型麒麟(圖32)。長頸鹿在明代稱為麒麟,其實非常偶然。首先,長頸鹿并不符合麒麟形象,只有鹿身和肉角沾點邊。其次,宋人早就見過長頸鹿,不僅明確記載過其外形,還命名為“駞牛”“徂蠟”,后來清代記載長頸鹿為“惡那西約獸”,和宋人一樣沒管長頸鹿叫麒麟。可見,只有明代人這么干。讓我們把時間撥回1414年。那一年明成祖朱棣親征漠北,八月凱旋,群臣歌功頌德,九月收到進貢長頸鹿,臣子把它當做祥瑞的麒麟,討個歡心,豈不美哉?明代特產的長頸鹿型麒麟就此誕生。最后一次長頸鹿入貢發生在1438年,考慮到長頸鹿的野外壽命約20年,可能1458年以后,明人再沒見過真實的長頸鹿,畫長頸鹿型麒麟只能臨摹前作。從永樂到明末,就在這樣的臨摹傳承中,長頸鹿型麒麟的形象漸漸走樣。

(圖33)

天津博物館收藏的一件明正統青花麒麟紋罐(圖33),麒麟形象兼有長脖子和鱗片。紐約大都會博物館收藏一件明代后期的麒麟補子,補子上的麒麟身形與普通鹿無異,鱗片是六邊形的(圖34)。

(圖34)

初期的長頸鹿繪圖,把長頸鹿身上的斑紋畫成六邊形的龜甲紋,后期臨摹者真當那是鱗片了。到明代中晚期,長頸鹿大多身披細密的六邊形鱗片,其實是長頸鹿與原先麒麟形象的融合。另外,永樂時代的兩幅《瑞應麒麟圖》都比較寫實,給長勁鹿畫上了長脖子。明代中晚期的補子,以及配圖版《異域圖志》里,長頸鹿型麒麟的脖子越畫越短,最后幾乎與普通鹿無異,到清代便不再出現,被鹿型麒麟同化了。這支綿延200多年的插曲固然精彩,但沒有最終改變麒麟的形象。到最后麒麟還是麒麟,長頸鹿還是長頸鹿。

那么,明代將長頸鹿叫“麒麟”,為什么我們現在不叫長頸鹿為“麒麟”?因為我們知道那是個“誤解”,所以沒有再繼續將錯就錯以訛傳訛下去。所以,前面提到唐代李商隱的《晉元帝廟》、宋代蘇泂的《金陵雜興二百首》、南宋曾極的《石麒麟》中有關辟邪或天祿是麒麟的錯誤記載,及孟元老的《東京夢華錄》中將麒麟誤認為是“海馬”均為錯誤的記載。我們不能以訛傳訛。另外,可能受中國文化的影響,現在日語中長頸鹿和“麒麟”都是きりん,日語叫長頸鹿為“麒麟”。

(圖35)

明代王圻、王思義在《三才圖會》中有關“麒麟”形象的圖像及文字記載(圖35)。西漢禮學家戴圣所編《禮記·禮運第九》:“麟、鳳、龜、龍,謂之四靈”。可見麒麟地位起碼與龍同等,并不低于龍。

但在西漢皇族淮南王劉安的《淮南子·地形訓》中又記載:“毛犢生應龍,應龍生建馬,建馬生麒麟,麒麟生庶獸,凡毛者,生于庶獸”。這里又指麒麟為應龍之孫,與龍的等級又低了點。明代《五雜俎》中記載:“龍性最淫,故與陽牛人交,則生麟……”

到了明代,“麒麟”的形象整合了龍、馬或鹿,基本上就是:龍頭、雙角、麋身、龍尾、龍鱗、足為偶蹄。這種“麒麟”的形象,大致就是我們現在大多數人印象中的“麒麟”形象。

從上面這些相關文物,再結合文獻資料。我們就能清晰的看出,從漢代到明代,“麒麟”形象的一個傳承關系。

虎魄造辦處——致力于學習研究探索中國古代琥珀藝術 特別是兩漢魏晉南北朝時期的琥珀制品

撰文/圖片:朱千勇

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|