琺華,又稱法花或粉花是一種低溫釉陶,是繼琉璃之后的又一陶瓷裝飾技術(shù)琺華器色彩變換豐富,層次分明多以花鳥、云龍、人物為紋飾極具地方特色。

明代 琺華蓮池紋缽式卷缸

晚明16世紀(jì) 琺華鏤雕牡丹紋三足爐

琺華,僅聽名字,就帶有一種清雅又不失單調(diào)的美感;上眼一看,你仿佛對(duì)心中所存的色彩會(huì)有了另一種詮釋這就是琺華的存在所帶給我們的震撼與魅力,這一期,我們就來聊聊比琉璃還美的法華器。

什么是琺華器?

菊花紋瓶 國家博物館藏

在聽“琺華”這個(gè)名詞之前,大家應(yīng)該對(duì)另一名詞“琉璃”更加耳熟能詳。

歷來的皇宮廟宇、商宅權(quán)府都少不了琉璃的裝飾,更有晉地琉璃遍天下之說,然而,當(dāng)琉璃單調(diào)的綠黃色無法滿足視覺審美,與其極為相似,色彩卻更為豐富的琺華就出現(xiàn)了。

明代 琺華彩蓮池仙鶴紋罐

日本松岡美術(shù)館藏

所謂琺華,又稱法花、粉花,是一種低溫釉陶的陶瓷裝飾技術(shù)。相傳,其創(chuàng)燒于元代,盛于明代,清代過后就極為少見。

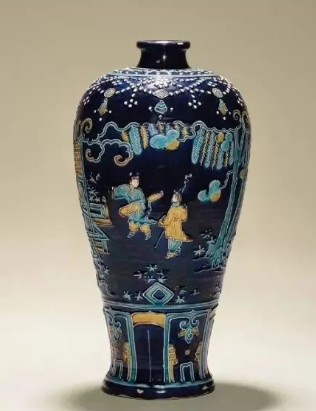

明中期 琺華瓔珞花卉紋梅瓶 尺寸高27cm

明中期 琺華蓮池紋梅瓶 尺寸高28cm

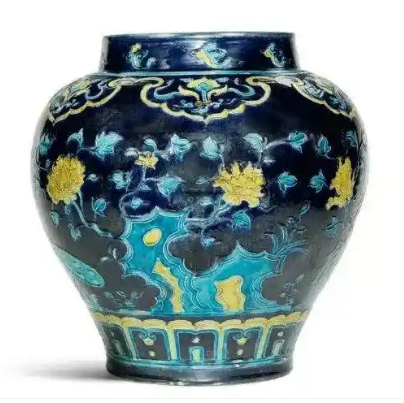

琺華器藍(lán)釉分兩種:一為孔雀藍(lán),一為孔雀綠,藍(lán)釉色彩正品應(yīng)為天藍(lán)+毛藍(lán),綠釉為軍綠+墨綠,統(tǒng)稱為孔雀藍(lán)。

黃色正色為嬌黃,有葡萄紫,茄皮紫,所有琺華器均為有紫為貴。由于琺華釉隔釉見胎,從元晚便出現(xiàn)了琺華釉下墨彩,但墨彩處剝釉嚴(yán)重,墨彩大多繪花鳥人物。

明 琺華鏤雕牡丹孔雀紋

琺華瓷的特點(diǎn)與演變

琺華瓷始出元代中后期,屬硬陶,燒結(jié)僅高出陶器100度左右,與唐三彩相類,而山西琺華器為低溫釉陶瓷。

明正德 嘉靖 琺華八仙紋大罐

明 琺華釉雙龍耳瓶

琺華陶瓷由琉璃演變而來,而琉璃多為綠黃色,色彩單一,而琺華彩比較豐富,綠、黃、白、藍(lán)、紫、黑等,特別是茄皮紫、葡萄紫、色澤透明鮮亮歷久而彌新。

當(dāng)時(shí),有晉地琉璃遍天下一說,無論皇宮廟宇,商宅權(quán)府,山西琉璃無處不在。山西大同明洪武十三年筑造的九龍壁,便是琉璃與琺華陶瓷完美的結(jié)合體。

九龍壁

琺華的特點(diǎn)是隔釉見胎,開芝麻紋片,琉璃則開大甲紋片。紋片的開法均為片四周起翹,如膠泥地日曬后的龜翹狀,且反鉛,隱現(xiàn)蛤蜊光。

琺華器與琉璃器的最大區(qū)別是在釉中添加了草木灰,也稱牙屑釉,在色釉上比琉璃器更純正豐富,刻畫細(xì)膩。

明 琺華花卉燈臺(tái)

明 琺華花卉梅瓶

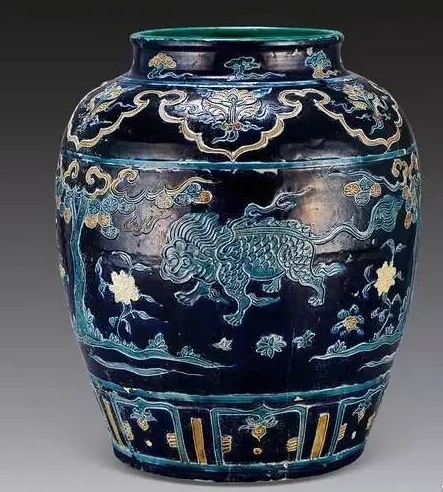

明 琺華瑞獸紋大罐

明16世紀(jì) 琺華蓮塘紋罐

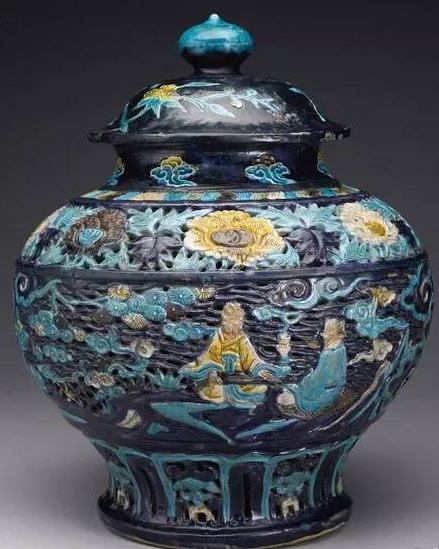

明中期以后琺華器從建筑構(gòu)件走向庭堂,其精美不言而喻。其中盤、碗、碟、香爐、文房用品,人物造像、瓶罐、缸、吉祥神像、神獸,最為多見。

明萬歷 琺華釉釋迦牟尼坐像

明 琺華鏤雕人物圖蓋罐

明 琺華纏枝蓮紋梅瓶

清代雍正之后,琺華器逐漸停止燒造,這項(xiàng)高超的工藝技術(shù)從此消失,少量的琺華器只存在于國內(nèi)外的博物館內(nèi)。

在中華陶瓷史上,琺華器在元、明時(shí)期的山西、景德鎮(zhèn)曾盛極一時(shí),深得達(dá)官貴人、文人雅士的喜愛。尤其在明代中期的山西盛行。在琺華器短短三四百年的發(fā)展史中,其生產(chǎn)和制作工藝水平達(dá)到了空前絕后的高度。其特殊的裝飾效果和獨(dú)特的地方特色,成為中華陶瓷史上的一朵絢麗奇葩。

明16世紀(jì) 琺華「富貴孔雀」圖罐 尺寸38.7cm

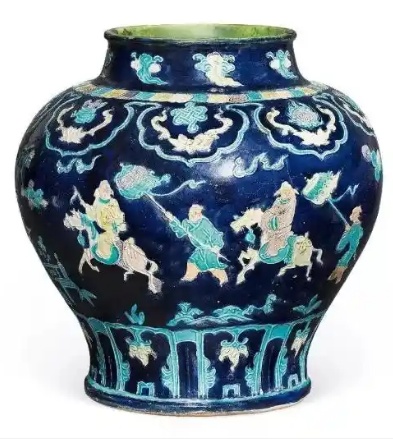

16世紀(jì) 琺華策馬游春圖大罐 尺寸高35cm

明中期 琺華八仙拜壽圖雕瓷人物瓷板座屏

尺寸高27.9cm;直徑28.1cm

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|