驚心動魄的“偽造”傳奇

公元8世紀末,唐代遭遇了一次嚴重的軍事危機——涇原兵變。叛亂爆發后,唐德宗逃亡奉天。為挽救危局,司農卿段秀實試圖盜取涇原節度使的官印,以召回追擊德宗的叛軍,但未能成功。情急之下,他偽造官文書,并倒蓋自己司農卿的官印,竟然成功將叛軍召回長安,為德宗朝廷贏得了喘息之機,最終平滅叛軍。

印章:權力與防偽的象征

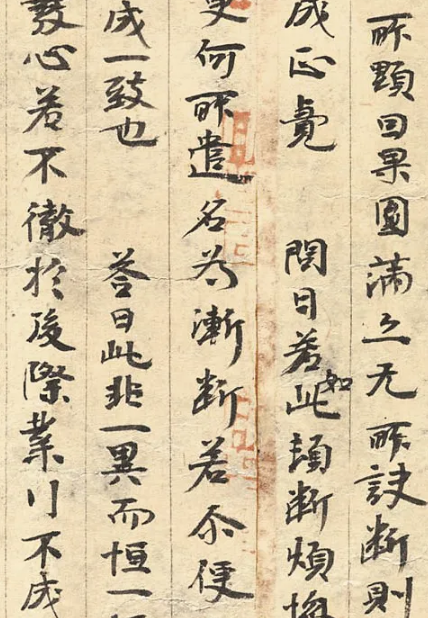

印章不僅是權力與身份的標識,更是文書真實性和合法性的有力保障。南北朝時期,印章的應用方式發生了轉變,從早期在封泥上壓印改為在紙上鈐蓋。青銅材質的官印和受到其影響的寺院與私人印章,印面通常為5.2厘米至5.5厘米見方,這樣的印章蘸取印泥時往往難以覆蓋完全,即使僅僅鈐蓋一次,也會發生印文模糊的情況。為了能夠解讀印文,常常需要將多處鈐蓋的同一枚官印拼湊在一起,反復端詳,方能得到確解。源自這樣的因由,段秀實反蓋印章的情況才可能發生。

北周“左司武印”,銅質,鼻紐有穿,縱5.2厘米,橫5.3厘米

印章在中國古代社會中扮演著重要的角色。敦煌出土的S.613《西魏大統十三年(547)效谷郡計帳》上可以發現三種不同的官署印,據推測可能是州郡官府的印章。它們完美配合了新的籍帳技術,最大限度調用社會資源,造就了力量最弱的西魏王朝逐漸擴張,最終形成隋唐王朝強大統一的格局。

S.613《西魏大統十三年(547)效谷郡計帳》騎縫官印

斜鈐技術:古代防偽的“黑科技”

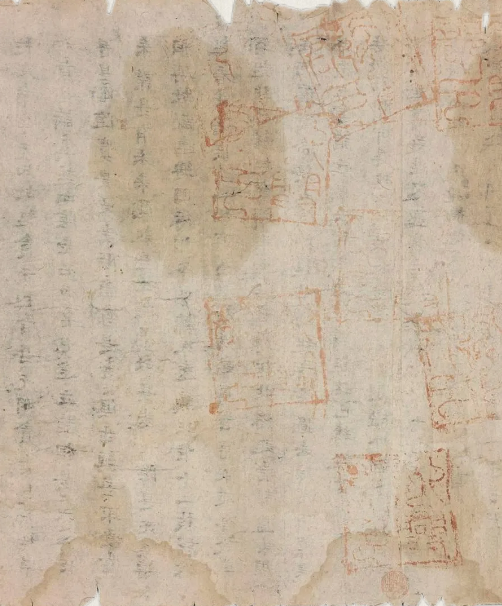

確保文件的真實性和完整性,一直是印章使用中的關注點。北周寫本DB14711《雜阿毗曇心論》卷背騎縫鈐蓋“永興郡印”,是模仿官文書防偽印的功能,也方便文本的綴合;紙縫開膠紙張脫落時,可防止殘斷寫本的錯誤粘連。

DB14711《雜阿毗曇心論》卷背的騎縫官印

此外,斜鈐技術的廣泛應用進一步提高了偽造的難度。通過在紙張不同位置以不同角度加蓋印章,可以顯著降低偽造的可能性。如果印章在騎縫上端正地鈐蓋,兩紙各有一半或以上的印痕,則容易進行拼接作偽。而斜向鈐蓋且角度各異,則違規進行兩紙之間印痕拼合的可能性大大降低,如果斜蓋兩枚,則幾乎完全堵住了偽造的可能性。

敦煌文書:防偽技術的活化石

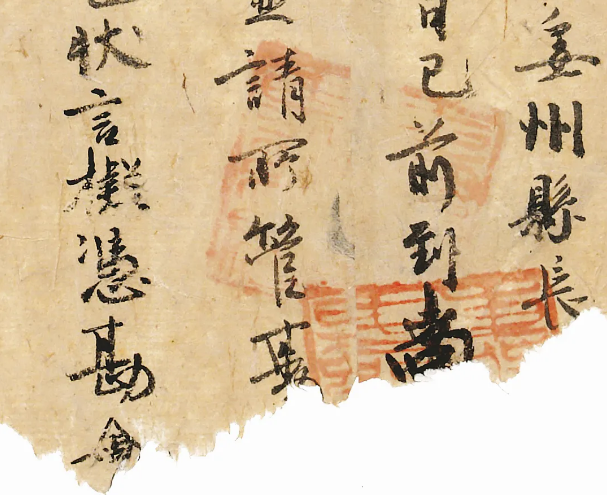

目前所見最早用例是唐高宗調露二年(680)東都尚書吏部符(吐魯番博物館藏,04TBM207:1—7),其卷背騎縫處向左斜鈐的“都尚書吏部之印”朱印便是證明。

唐高宗調露二年(680)“東都尚書吏部之印”

敦煌文獻中所見的印痕,記錄了官署印產生的關中、河西地區的歷史原貌,是珍貴的文物及文獻資源。如果我們從印章文物、印痕、文獻入手,并能結合唐代法書摹本、宋代刻帖及域外文獻,從制度史和技術史的角度加以研究,不難發現一個全新的中古印章文化的研究領域。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|