忍冬清馥薔薇釅,薰滿千村萬落香。——宋·范成大

忍冬,俗稱金銀花。忍冬紋最早可追溯至古埃及和兩河流域,后傳至西亞、印度。也有說法認為其最早興起于希臘,隨著帝國擴張傳到印度河流域。在公元3-4世紀,隨著漢代絲綢之路的開通,忍冬紋跟隨佛教一起傳入中國,并在南北朝時期廣泛流行。

形態特征

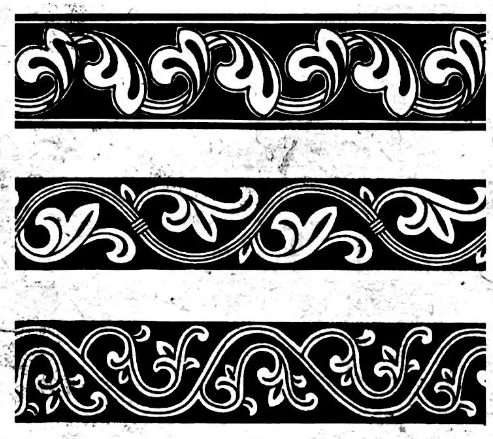

基本形態:忍冬紋通常以細長的藤蔓和葉片為主要元素,基本形態為翻卷狀、側面三瓣樣式,后逐漸演化出四瓣和多瓣樣式。葉片多為細長形,尖端圓潤或尖銳,形態優美,線條流暢。

組合形式:常以合抱式的蔓藤或枝干為骨架呈現,向上下、左右延伸,莖蔓或互相交叉纏繞,或不相交纏,花葉連綿、俯仰生姿,形成連續的帶狀或網狀圖案。

文化寓意

佛教寓意:在佛教中,忍冬紋與佛教的輪回觀念相契合,其越冬不凋的特性被比作人的靈魂不滅、輪回永生。同時,忍冬的“忍”也與佛教中提倡的忍耐苦難、來世超脫的觀念相符,其植物的救死扶傷藥用價值,與佛教教義“普度眾生,慈悲為懷”的理念相一致。

吉祥寓意:在中國文化中,忍冬紋寓意著吉祥和幸福,因其凌冬不凋,被賦予了堅韌不拔的寓意,也被視為長壽的象征,常與蓮瓣紋等配合使用,代表吉祥如意。

應用領域

石窟藝術:在敦煌莫高窟、云岡石窟、龍門石窟等佛教石窟中,忍冬紋常被用作邊飾或背景圖案,用于石窟的壁畫、門窗、欄桿、背光、藻井,以及佛龕的須彌座、龕楣與龕邊等部位。

陶瓷裝飾:是魏晉南北朝時期瓷器裝飾的典型紋樣之一,常見于青瓷等器物上,如南朝青釉刻花忍冬紋單柄壺。

其他領域:還廣泛用于金銀器、家具、服飾、繪畫和雕刻等藝術品的裝飾上。

司馬金龍夫婦墓出土的石雕柱礎

發展歷程

魏晉南北朝時期:此時忍冬紋較為清瘦和程式化,一般為三葉片和多葉片,變化多樣,造型簡潔、結構鮮明,多作為帶狀連續紋樣裝飾。

隋代時期:忍冬紋向清新雅致的風格轉變,常與蓮花枝蔓相結合,整體為波形骨架的狀態,紋樣描繪較為精細。

唐代時期:忍冬紋逐漸與本土元素融合,變得更加豐滿、繁復而華麗,常與蓮花紋、云氣紋等結合,形成了唐代典型的紋飾——卷草紋。這一時期忍冬紋也常出現在織錦飾品和金銀器上。

宋元明清時期:宋代,忍冬紋逐漸與纏枝紋等主流紋飾融合,整體造型更趨內斂雅致。明清時,忍冬紋造型更趨細膩,更為注重細節的表現和結構繁復的堆砌。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|