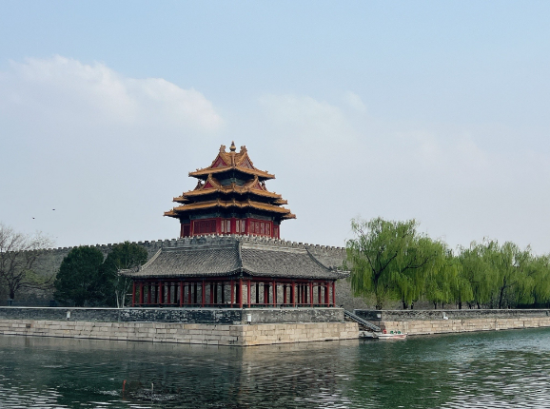

六百歲的紫禁城歷經風云變幻,散發著古老而青春的魅力。這樣一座宏偉壯麗的宮城之中,既有氣勢雄渾的恢宏大殿,也不乏精巧靈動的藝術小品。角樓,就是后者中一個杰出代表。

何為角樓

傳說角樓是為天神所造的,是紫禁城的鎮城寶物。天上二十八星宿,分成四象,四象中東方青龍為首,青龍象由七個星宿組成——角、亢、氐、房、心、尾、箕。角宿是龍頭,為大,城墻的四個角建四個大房子,就可以把角宿請下來鎮宮城。于是,角宿住的就被稱作“角樓”了。

這只是一個傳說,角樓實際上是我國古建筑中經常見到的一種輔助建筑,主要結合墻、臺、塔、堡壘等防御設施,設于防守式建筑物的棱角轉彎之處。

《周禮·考工記》這樣記載:“宮隅之制七雉,城隅之制九雉。”漢鄭玄曾注:“宮隅、城隅,謂角浮思也。”孫怡讓在《周禮正義》中解釋:“角浮思者,城之四角為屏以障城,高於城二丈,蓋城角隱僻。”簡單來說,就是城墻角上作為屏障的女墻。由此可見,早在周朝宮和城就已有角樓的設置。《三國志》中也有記載:“謂審配于鄴城東南角樓上望見太祖兵。”在晉、魏、齊、隋時期的敦煌壁畫中,在庭院圍墻的四角和城墻的四角也都能見到角樓的蹤影。元代陶宗儀所撰《輟耕錄》載:“角樓四踞宮城之四隅,皆三垛樓,琉璃瓦飾檐脊。”

故宮的角樓,從其功能上說,是用于觀察、守望和防衛紫禁城。但其聞名于世,卻是因其繁復、精致的建造結構以及無與倫比的美感。

多角層疊

關于故宮角樓的建造過程,有一個傳說。朱棣做皇帝時有意遷都北平,于是派親信大臣到北平蓋皇宮。朱棣告訴這位大臣:在皇宮外墻的四個犄角上,要蓋四座樣子特別美麗的角樓,每座角樓要有“九梁十八柱七十二條脊”。由于皇帝要求的結構復雜,木匠們無從下手。有一天,一個木匠遇到了一位賣蟈蟈籠的老頭兒,木匠發現其中一個籠子正是“九梁十八柱七十二條脊”。工匠們受到啟發,琢磨出了紫禁城角樓的樣子。工匠們都說,賣蟈蟈籠的老頭兒就是魯班仙師下凡。

其實角樓結構遠比這“九梁十八柱七十二條脊”還要復雜。在著名故宮古建專家蔣博光的《城隅妙景,巧奪天工:紫禁城西北角樓修繕追記》(以下簡稱《修繕追記》)一文中,故宮西北角的構造得到了極為細致的“解剖”。

文章指出,角樓的柱子共有20根。從平面布置上看,角樓為兩個“十”字相交疊形,周圍環繞著白玉石欄桿基座。立面體為三重檐多角與十字脊結合的做法,“權衡比例和諧,處理的非常巧妙”。其奇特造型內部的大木構架(大木是建筑物所有骨干木架的總稱)及數量繁多的斗拱銜接,皆復雜精密。樓內大木都采用楠木,“制作手法精韌,雖一升一斗,一榫一卯的微小部分,都刮刨光滑,嚴絲合縫”。角樓屋頂內部共有6種梁、4種檁、13種枋、11種斗拱,彼此由榫卯相互連接固定,構成嚴密的主體結構體系。

內外嚴謹的結構,決定了外形之美,縱橫穿插的構件撐起各層屋頂巧妙銜接,主與次,高與低,錯落而又條理分明,勾勒出角樓玲瓏有致的靈動身影。

從外觀看,角樓最引人矚目的是其層層疊疊的屋頂,以及從建筑頂部伸出來的許多優美的“角”。這也是讓人感到其結構精巧的重要原因。《修繕追記》中記錄道:角樓的平面布置,中部是一個8.8米見方的方亭,連接四面出抱廈(指在原建筑之前或之后接建出來的小房子):東、西兩面為面闊5.6米,進深4米的大抱廈;西、北兩面為面闊5.6米,進深1.6米的小抱廈。所以在縱橫兩方面通長均為14.4米,形成十字交疊的曲尺形。

角樓下層12個翼角、8個窩角;中層亦為12個翼角、8個窩角;頂層是4個翼角。整座建筑總計翼角28個、窩角16個。所以無論平面還是立面,由于多角的層疊展現都顯得多姿多彩,造型優美。

繁復之美

這樣構造繁雜的屋頂,仔細分析起來,實際上是幾組“歇山”屋頂的組合體。在《清式營造則例》中,大型木構的頂部被分成廡殿、硬山、懸山和歇山四種樣式。“歇山頂”是指四面出檐,并在頂部兩端做成山面的屋頂形式。它有一條正脊,兩端各有垂脊和博脊,四角有戧脊,在宋代曾稱為“九脊殿”,天安門城樓即為重檐歇山頂。故宮角樓則是三重檐歇山頂。角樓主體可看作由兩個垂直相交的歇山頂組成的方亭子,屋頂兩端的三角形山花板面向四周,稱為“四面顯山”,意思是把歇山的山花面顯在檐面位置,向四面亮出。角樓中間“方亭子”的四面各有一個重檐歇山抱廈,主體建筑的兩層尾檐與抱廈的上下兩重檐連在一起,共同構成了美麗動人的建筑形象。如此復雜又巧妙的組合屋頂,標志著我國明、清時期木構建筑的結構技術和造型藝術達到了極高的水平。

除結構之外,角樓的細部裝飾也十分繁復。《修繕追記》記載,在修繕過程中,研究者們記錄了琉璃瓦頂上各種特制的異形瓦件,“為近世所稀少者,證明當時琉璃瓦發展和使用的精細和成功”。譬如頂層檐上,就使用了“大吻、背獸、劍把、蓋脊互、正脊筒、群色條、壓帶條、魚翹瓦、抹角滴水、油瓶咀瓦、撞肩板瓦、抓泥板瓦”12種瓦件,而戧脊上所用的瓦件更達到25種,包括“戧尖蓋脊瓦、蓋脊瓦、戧尖戧脊筒、戧脊筒、搭角戧脊筒、壓帶條、平口條、圓混、截獸座、截獸、凹型溝幫、靈霄盤子、方眼勾頭、螳螂勾頭、割角滴水、割角勾頭、割角板瓦、割角筒瓦、斜當溝、仙人、龍、鳳、獅子、遮朽瓦、象鼻子套獸”。

整座角樓內外的木結構上,都施用了繁復的油飾與彩畫。“柱子檻框、塌板、群板、山花博風、檐頭椽望連檐瓦口、菱花隔扇等部位,除檐頭油鉛油一道,洋綠一道外,其他均油飾硃紅油兩道。”額枋枋心畫雙行龍加珠寶,青綠相間;平板枋畫降魔云加桅花;角樓頂部裝飾的金寶頂,是鎏了三道黃金的……

為了調整人們自下而上的視覺差,不同層面的屋脊上,自上而下安置了由大至小的吻獸,“頂層的大吻是五樣的,中層大吻、合角吻是六樣的,下層的大吻、合角吻是七樣的。”(五樣、六樣、七樣指吻獸在古建上的施作規格,數字越小,樣式越大)

角樓多層、多屋脊做法以及不對稱雙十字的平面,繁復的大木構架與斗拱結構,加上雍容明麗的琉璃瓦屋頂和油飾彩畫,皆能看出工匠建造角樓時的巧妙構思,終使其成為中國古代建筑中的一個美學高地。

神秘曲面

不管你從哪個方向望向多層屋檐的角樓,都會注意到中國傳統建筑的一個重要美學特色,那就是屋面滑向屋檐,向著天空稍稍翹起的優美曲線。

在世界建筑的發展過程中,中國與西方在材料上走著完全不同的道路。傳統西方建筑的材料長期以石頭為主體,而傳統東方建筑則一直著迷于木材,這種材料也一直為中國傳統建筑提供著獨特的建筑藝術語言,屋頂曲線及屋檐起翹正是其中較為顯著的一種。

據考證,屋面的折曲最早是在戰國至西漢時期出現的。北魏正光二年(521年)扈豚造石佛像龕可以明顯看出屋角起翹和屋頂曲線。到隋唐時期,屋頂曲線日趨成熟,凹曲屋面也逐漸成為建筑定式。隋代虞弘墓石槨已經是標準的歇山頂,敦煌壁畫中所繪的唐代屋頂充分展現了曲線之美。不過唐代屋架舉高較低,屋面曲線比較平緩。宋以后舉高增加,到明清時期,屋面曲線更陡,上部也高聳到了人不能站立的程度。

對于屋面曲線與屋檐起翹,或可將其歸因于中國傳統文化中追求的“天人合一”。建筑屋頂曲線和起翹的飛檐產生一種升騰感,呈現出飛向天空的動勢,形成一種對天穹的向往。而故宮角樓守衛著天子居住的紫禁城,正是這種觀念的最好代表。

1935年,日本學者伊東忠太在《中國建筑史》中提及關于屋頂曲線起源的“天幕學說”。他認為人們游牧生活時以帳幕為居室,后來設計建筑時保留了游牧居室“天幕”的曲線:“以強力伸張幕布之端,則幕布必成若干凹曲線,若斜其兩端向外面強張之,必成若干銳角,反轉于上,此即中國檐角向上之形也。”但這位日本學者的說法歷史證據并不可靠。

另一種說法認為中國傳統美學講究“動靜交替”“虛實相濟”,而反曲向上的屋頂作為一種建筑語言,正是這一美學法則的體現。因為中國傳統建筑的極大部分,多數單層殿式建筑的屋頂部分的立面比例都要超過屋身,甚至大于屋身與臺基之和,這在世界古建筑體系中都是少有的。這種情況下,如果只是直接地以直線的頂蓋壓住屋身,必然會導致壓抑的觀感,而屋頂反曲向上,使四角翹起,一種舒展與開闊的感覺就油然而生了。故宮角樓的三層組合屋頂,體量比屋身大出許多,你可以想象,如果故宮角樓屋頂曲面都變成直線,那將是多么呆板與壓抑。

以上這些說法,并不能完全解釋為何古代的工匠一定要做出屋頂曲線。《中國古代建筑的屋頂曲線之制》一文說,中國古代建筑屋頂所體現的曲線形式,是建筑的實際功用需要、結構工程需要和藝術處理手法的高度統一。“脫離開建筑的實際功用和結構工程,任何象征主義和唯美主義的觀點都是沒有根據的臆測。”文中還引用了林徽因先生對建筑曲線的解釋:“歷來被視為極特異、極神秘之中國屋頂曲線,其實只是結構上直率自然的結果,并沒有什么超出力學以外的矯揉造作之處,同時在實用及美觀上皆異常的成功。”

具體來說,中國傳統建筑屋面曲線的形式,主要是由梁架結構上的“舉架之制”(在宋代的《營造法式》中亦稱作“舉折”)造成的。舉架之制有兩個關鍵概念,一個是“步架”,一個是“舉高”。

從傳統建筑的側剖面圖中我們能看到“檁”(也稱“桁”)這個建筑構件,這是建筑物中的水平結構件,平行于建筑物的正面,垂直于梁。檁的作用是固定椽子(放在檁上架著屋頂的木條),承載屋頂重量并通過梁向下傳遞。檁的名稱隨其梁頭所在的柱的位置不同而不同,比如在檐柱之上的稱“檐檁”,在金柱之上的稱“金檁”,在中柱之上的稱“脊檁”,而相鄰兩個檁中心線間的水平距離就是“步架”,步架依對應檁木的位置不同也分為檐步(或廊步)、金步、脊步等。

而“舉高”,就是相鄰各檁中心線間的垂直距離。同一座建筑如果步架相等,舉高也相等,那么屋頂剖面的側立面投影就呈現一條直線。如果步架從檐步至脊步遞減,同時各步舉高不變,屋頂坡面的側立面投影就呈現曲度比較和緩的曲線。基本上,屋頂的曲面呈現取決于工匠如何選定一座建筑的舉架之制,不同步架與舉高相組合,屋頂至屋檐就會呈現輕重緩急不一樣的騰躍之勢。

起翹如冠

屋頂的曲線到此還沒有完結。在中國傳統建筑中,除了簡陋民居,大部分建筑在屋檐處椽木之外還會加一段“飛椽”,將屋檐向外挑出并略向上翹起,使屋檐形成稍向上翻的曲線。此外,廡殿頂和歇山頂屋檐的轉角處,檐口平視并不是一條水平直線,而是往角端微微翹起,稱為“起翹”;檐口俯視也不是一條直線,而是往角端向外伸出,稱為“出翹”。屋檐這樣的曲翹設計,有利于室內采光,而上陡下緩的坡面,使得下大雨的時候,雨水會被拋出,飛到遠處。屋頂曲面這個功效,最早在《周禮》中就有清晰記載:“上欲尊,而宇欲卑,吐水疾而雷遠。

雖然屋頂曲線與屋檐起翹是在中國傳統建造程式與建筑功用中自然出現的,但其呈現出來的藝術美感超越了單純的建筑結構,甚至在人們的心目中產生了“天人合一”的神秘幻想。所以,林徽因先生說,雖然“歷來被視為極特異、極神秘之中國屋頂曲線,并沒有什么超出力學以外的矯揉造作之處”,但她同時也承認:“這屋頂坡的全部曲線,上部巍然高舉,檐部如翼輕展,使本來極無趣、極笨拙的屋頂部,一躍而成為整個建筑的美麗冠冕。”

故宮的角樓,既是這種屋頂曲面形制的綜合,又有著極為豐富的變化。它的屋頂組合令其在不同層面上形成了幾十個大小不一、錯落有致的屋面。它的屋面分3層,下層是重檐歇山的下層腰檐,隨著平面出角和入角的變化,將尾面分成大小20塊瓦面。中層屋檐是重檐歇山的上層,由不同坡度的28塊屋面組成。頂層是由2條正脊、8條垂脊、12塊屋面及寶頂底座所組成。這些屋面形成了一種屋頂曲線與屋檐起翹的交響。

《詩經》如此贊美周宣王的宮室:“如鳥斯革,如翬斯飛。”意為“屋檐像大鳥展雙翼,又像錦雞正飛騰。”而故宮角樓那極繁復,又極雅致的曲線,恐怕只有“鳳舞”可以形容了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|