傳統(tǒng)的家具陳設(shè)是古建筑內(nèi)部不可缺少的部分,既有實(shí)用功能,又是具有欣賞價(jià)值的藝術(shù)品。古典家具的種類和式樣很多,或華麗,或素雅,組合在一起營(yíng)造出不同的使用空間與舒適的環(huán)境。

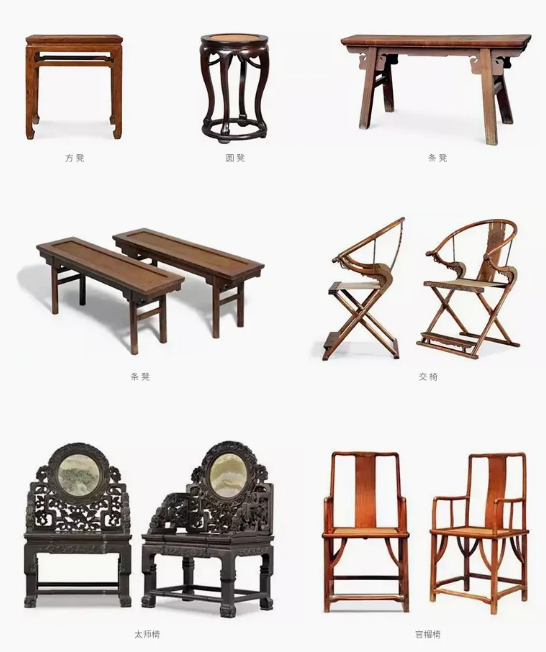

椅凳類

漢代之前,人們是沒(méi)有坐具的,通常采用的以茅草、樹(shù)葉、獸皮等制成的席子,席地而坐。直到一種被稱為“胡床”的坐具從域外傳入中原,才有了真正意義上的椅凳。后盡唐朝的全力發(fā)展,椅子才從胡床的名稱中分離出來(lái),直呼為椅子。

最隆重的坐具當(dāng)數(shù)太師椅,常置于廳堂正廳的主要部位,椅背形式中高側(cè)低,如凸字形狀,椅背上常嵌圓形大理石,配以葫蘆、貝葉等圖案。常見(jiàn)的還有圈椅,因其靠背如圈而得名,其后背與扶手連在一起,一順而下,圈頭多數(shù)前挑,婉轉(zhuǎn)流暢。

▲太師椅

不帶靠背的坐具稱為凳,有長(zhǎng)凳、方凳、圓凳幾種,凳面尺寸也大小不等。圓凳有海棠、梅花、桃式、扇面等多種式樣,常與圓桌配套使用,有的凳面還鑲嵌大理石或花梨木作為裝飾。圓形凳中另外有外形如鼓狀的,稱之為墩,有木制、瓷制兩種,多用在亭、榭、書(shū)房和臥室中。

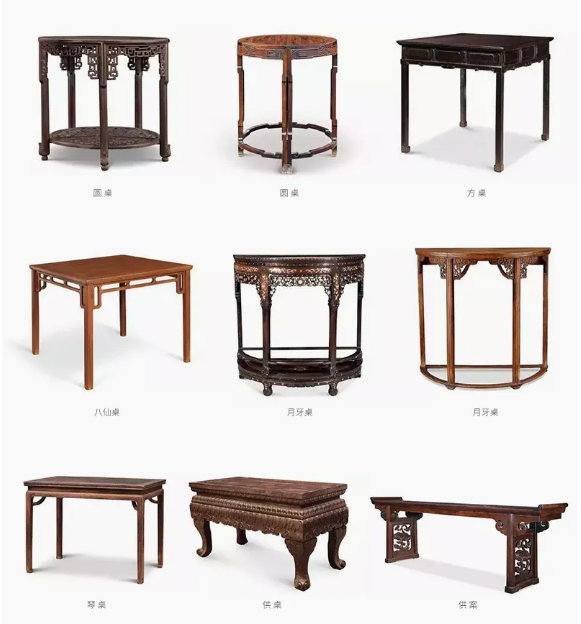

桌案類

桌案在中國(guó)古代文化中地位較高,是中國(guó)禮儀文化之邦傳承的產(chǎn)物,也是禮儀接待不可缺少的重要工具。在中國(guó)的古代,對(duì)桌案有著嚴(yán)格的等級(jí)劃分制度。比如,供桌主要應(yīng)用于紀(jì)念仙逝長(zhǎng)輩和敬供先人,八仙方桌主要應(yīng)用于接待重要賓客,圓桌主要應(yīng)用于家人共餐,一家團(tuán)圓之意。

八仙桌又稱四方桌,是指桌面四邊長(zhǎng)度相等、桌面較寬的方桌。每邊可以坐兩個(gè)人,四邊圍坐八人(猶如八仙),因此中國(guó)民間雅稱其為八仙桌。現(xiàn)今可考的八仙桌至少在遼金時(shí)代就已經(jīng)出現(xiàn),在明清時(shí)期盛行。尤其是清代,無(wú)論是達(dá)官顯貴還是平頭百姓,幾乎家家都可以尋到八仙桌的影子,甚至成為很多家庭中唯一的大型家具。

小型供擱置盆花之用的幾案,稱為花幾。常置于紗隔前幾案兩側(cè)。放在椅子之間成套使用的稱為茶幾,幾面鑲嵌以及所有材料和色彩等隨著椅子而決定。

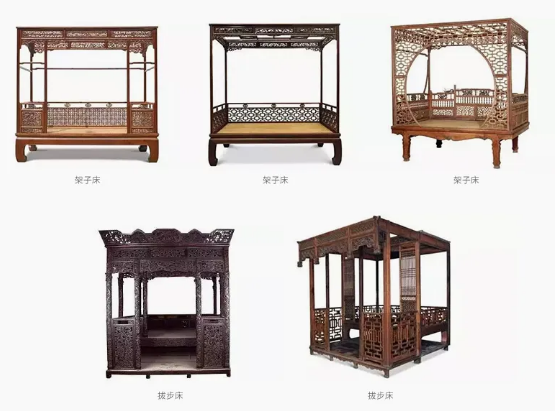

床榻類

床榻的歷史可追溯至神農(nóng)氏時(shí)代,那時(shí)還只是專供休息與待客所用的坐具,直到六朝以后才出現(xiàn)高足坐臥具。“床”與“榻”在席地而坐的時(shí)代,是有分工的。床體較大,可為坐具,也為臥具,榻體較小,多只用于坐具。

榻常擺于廳堂正間,接待重要賓客。大如臥床,三面有靠屏,可供人們短時(shí)躺臥小憩。中央擺放一張矮幾,將榻分為左右兩部分,為方便就座,榻前須擺放兩張榻凳,形狀如同矮長(zhǎng)的小幾。

柜架類

柜子的使用大約始于夏商時(shí)期,古時(shí)的“柜”,與我們今天不同,倒很像我們現(xiàn)在所見(jiàn)的箱子,而古代的“箱”,則是專指室內(nèi)存放東西的地方。出土文物中,截至目前年代最早的柜子,應(yīng)該是河南信陽(yáng)長(zhǎng)臺(tái)關(guān)戰(zhàn)國(guó)楚墓的小箱和湖北隨縣曾侯乙墓的漆木衣箱。最常見(jiàn)的柜子,當(dāng)數(shù)用于書(shū)房的書(shū)柜。

頂箱柜也被稱為四件柜,由頂柜和底柜兩部分組成,可以是一對(duì)組合牌坊,也可以分開(kāi)成左右各一。頂箱柜在明清時(shí)期非常受歡迎,其設(shè)計(jì)獨(dú)特且實(shí)用。

其它類

除了椅凳類、桌案類、床榻類、柜架類的家具之外,還有很多種類目,如:書(shū)箱、印匣、提盒、屏風(fēng)、盆架、鏡臺(tái)等。

屏風(fēng)是廳堂陳設(shè)的一種裝飾性家具,一般置于室內(nèi)用來(lái)分隔空間。主要分為座屏和曲屏兩種,座屏因底部設(shè)有底座而名,多為單件陳設(shè)。曲屏即是可折疊的屏風(fēng),最少兩扇至四扇,多至八到十二扇,使用靈活。擺放在桌上的稱為臺(tái)屏,掛在墻上代替書(shū)畫(huà)的稱為掛屏,雖不能算作家具,但也是廳堂陳設(shè)中的裝飾品。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|