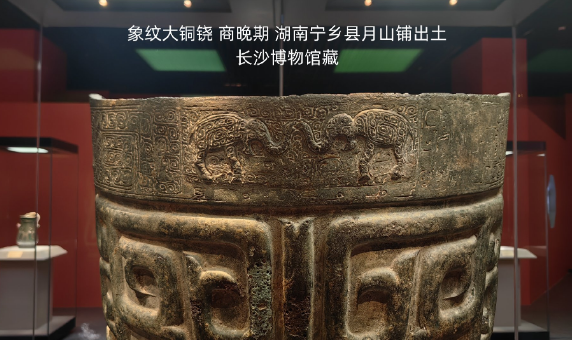

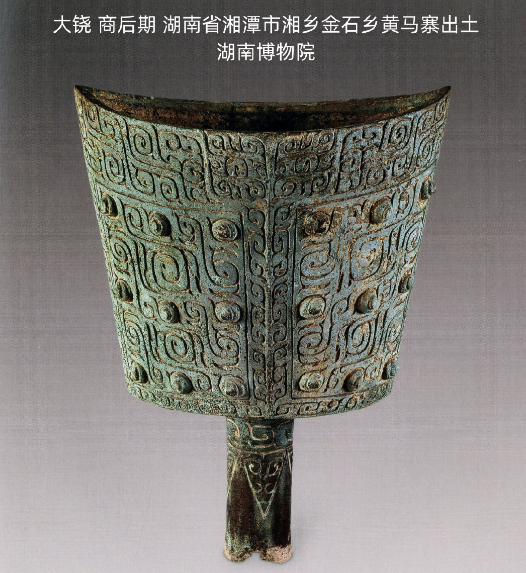

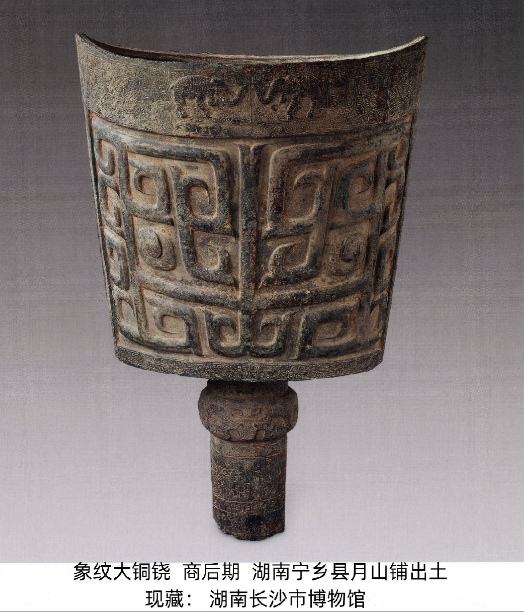

一、象紋大銅鐃náo(鐃王)

商晚期,通高103.5厘米,壁厚2.9厘米,重221.5公斤。1983年湖南寧鄉縣月山鋪公社社員挖地時發現,通體灰褐色,微泛深綠色,無光澤。甬與腔體中空相通,從甬口破損處看,質地為紅銅(純銅)。

這件鐃náo是古代鐃中體量最大的一件,堪稱“鐃王”。

正面主題紋飾是粗線條組成的獸面紋,獸面的兩眼為半浮雕的粗線條勾勒。四周云雷紋盤繞,正鼓部裝飾有一組相向站立的大象,象鼻相接,象身上飾云雷紋。

象紋大銅鐃出土地點為一座高100余米的山崗上,西邊250米,就是另一件國寶文物四羊方尊的出土地。

湖南寧鄉縣出土了眾多青銅重器,被稱為“寧鄉銅器群”,其來源和使用人群一直是學術界討論的課題。

大鐃出土時距地表30厘米,是一個橢圓形的土坑,坑中無他物,填土中夾有的陶片為商代特點。

二、“鐃”之名

商代的青銅樂鐘只有三種:編鐃、大鐃和镈bó,北方流行編鐃,大鐃和镈鐘則出于南方。

“鐃náo”作為樂器名,始見于《周禮》,說“以金鐃止鼓。”漢代鄭玄作注:“鐃如鈴,無舌,有秉,執而鳴之,以止擊鼓。”意思是:鐃的形狀似鈴,但無舌而有中空的柄,是手持敲擊的樂器,用途是退軍時敲擊以止鼓,以示退卻。

現代學者把商后期與西周早期的一種無舌、口朝上、擊奏、持chí(植)鳴的青銅樂鐘稱為鐃,鐃無自銘。

三、大鐃的前世

大鐃的前世可能是編鐃。

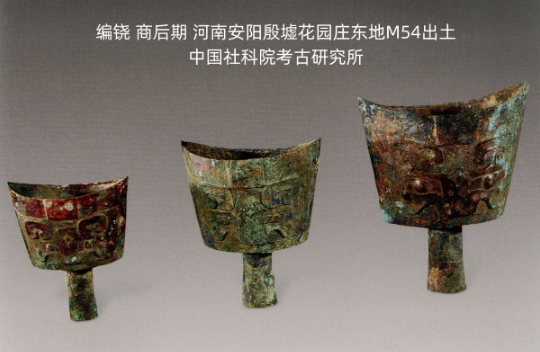

商代晚期都城在河南安陽殷墟,殷墟墓葬中出土了多組編鐃,最多見是三件鐃成編,大小相次,音高成列,是殷商編鐃的常制。

編鐃通高一般在10~25厘米之間,紋飾多為簡單的獸面紋和弦紋。

殷墟婦好墓是唯一一個出土了5件鐃的墓葬,但其中三件成編列,另兩件有銘文“亞弜jiàng”的鐃,與三件組不是同時鑄造的。

商后期,殷墟的編鐃向東南方向傳播擴散,南方發展出獨具特色的“大鐃”。

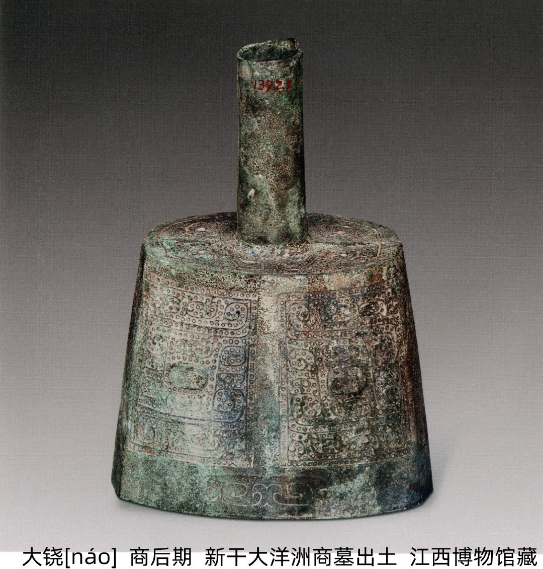

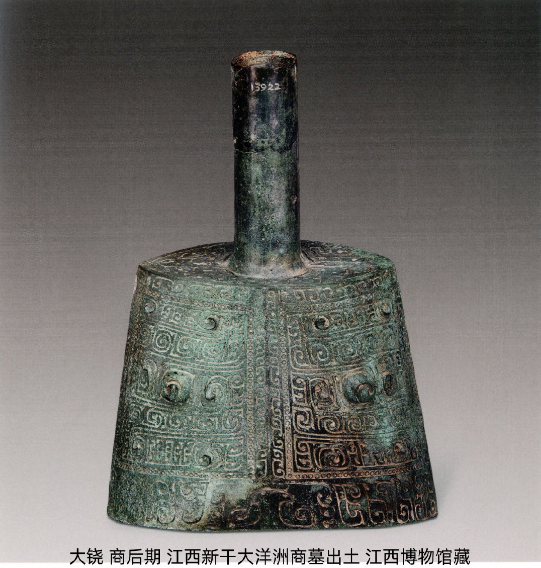

目前出土最早的大鐃見于江西新干大洋洲商墓,出土了三件鐃,年代約為商王武丁時期。

四、商周時期大鐃的特點

大鐃基本都出土于南方,為南方鑄造,據統計,我國商周時期的大鐃共130余件,湖南省出土最多,有75件。

大鐃極具地方特色,主要體現在四個方面:

①出土地點:南方大鐃主要出土于山頂、山坡、山麓、河岸、湖邊等地的窖藏。出土時口上甬yǒng下,很少有伴出物。

②體量:南方大鐃體量很大,通高在30厘米以上。鐃王重221.5公斤,搬運、進展柜都是體力活。

③紋飾:殷商編鐃紋飾簡單,多為弦紋和簡單的獸面紋。南方大鐃紋飾繁縟多樣,云雷紋、回紋、獸面紋等。

④編列:單件使用。

有云湖南大鐃是“五分禮,四分響,一分樂”。

五、大鐃的用途

大鐃的用途說法不一,可能為:

①祭祀風雨、星辰、河岳、土神等自然神靈,祭祀后掩埋。

②擊鐃山頂,可以召集部眾,指揮軍隊,以示權威。

③用于宴飲奏樂。

演奏大鐃náo時,鐃口朝上,將柄部套插在木柱座上,演奏者用槌chuí敲擊大鐃的口沿,即鐃的正鼓部,聲音宏大,傳響四方,最可能是祭祀時使用的禮儀重器。

大鐃后發展成為周代禮樂制度的核心樂器——編鐘。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|