谷紋,似谷物發芽時候的形態,是農耕文明發展的產物。

在中國古代農耕社會中,谷物是人們賴以生存的物資,因此谷紋也承載著豐收、富足的美好寓意。

春秋戰國至兩漢時期青銅器發達,玉器也占據著重要地位。在這一時期的玉器上,有一種極為常見的紋飾,就是谷紋。

《周禮·典瑞》中有言:“周制,王執鎮圭,公執桓圭,侯執信圭,子執谷璧,男執蒲璧。”谷紋在當時的普遍性。

谷紋最初形如倒寫的e字母,到戰國時期發展為逗號字樣,如同圈著尾巴的蝌蚪,因此又俗稱“蝌蚪紋”。

根據谷粒和尾巴的陽雕陰刻差異,谷紋一般有三種雕刻方法:1、浮雕谷紋;2、平面陰刻谷紋;3、蒲格谷紋。

谷紋·古玉

戰國時期·谷紋玉龍上海博物館藏

谷紋玉龍:玉龍造型采用戰國玉龍最常見的W形。這一時期的龍,馬首蛇身,矯健靈動,龍鱗像是飽滿的谷粒,尾端內卷,橢圓的鳳眼隱約可見,頗為神秘。上卷的尾端同時也是一只鳳鳥的頭部,因而這也是一件龍鳳合體的玉佩。

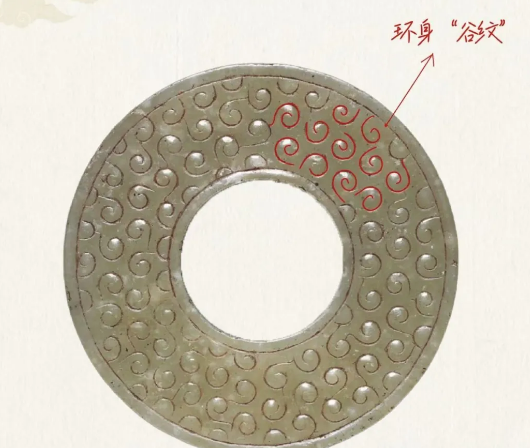

谷紋環:環內外緣各有一周陰刻線,形成內外邊廓。兩線內雕琢谷紋,排列成行,錯位相對。

谷紋是谷物發芽的樣子,也稱蝌蚪紋、臥蠶紋等,象征萬物復蘇和對豐收的盼望。

谷紋蕞早出現在春秋時期的玉器中,《周禮·典瑞》載:“子執谷璧,男執蒲璧”,“子”和“男”都是當時的爵位名稱,表明貴族在一些重要禮儀場合,經常手持谷紋玉器作為信物。

漢代時期·玉夔龍蠶紋璧故宮博物院藏

玉色偏綠,有墨斑、綹裂,并有赭褐色沁斑。兩面雕,以夔龍紋、蠶紋各一周為主題紋樣,間以窄條絢紋。夔龍上裝飾陰刻斜方格紋及“二”字紋。類似的獸面裝飾在戰國時期已經出現。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|