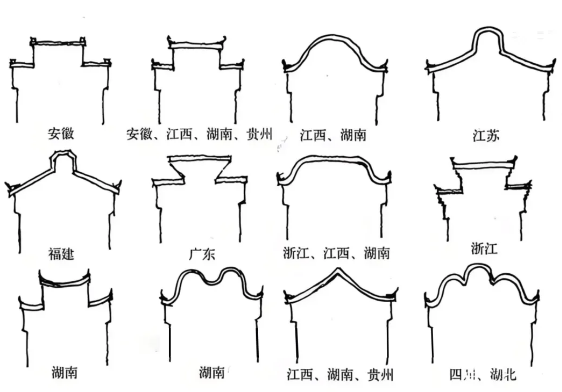

山墻就是砌筑于建筑物兩端的墻體,以支撐建筑上部的屋山。山墻的下部一般就是方正的、堅固的墻體,而上部則大多為三角形。這樣的山墻大多出現在硬山、懸山建筑中。在歇山頂建筑中,山墻上部大多是山花。山墻主要起圍合和保溫的作用,同時還能防火。

人字山墻:比較簡潔實用,修造成本也不高,民間多采用。

鑊(huò)耳墻:又稱鰲頭墻,是嶺南民居建筑特色,因在屋面之上砌筑有鍋耳狀的硬山墻,故稱此為鑊耳墻,相對于濕熱的嶺南,鑊耳墻還有擋風入巷,讓風通過門窗流入屋內,火災時山墻可有效阻止火勢蔓延和侵入。

波浪形山墻:波浪山墻實際是鑊耳山墻的變形,更像古代的官帽。造型起伏有致,講究對稱,起伏多為三級,百姓基本不用。在比較大的建筑群中它和人字形山墻、鍋耳形山墻一起出現在群落里,尤顯風姿。一般會出現在大型的建筑樣,多為高門府邸,達官貴人之家,形態優美,尤顯風娑。

觀音墻:蘇州園林房屋的山墻形狀,大多有形似嶺南五行山墻中的金形山墻,也有少數土形山墻,在蘇州稱為觀音兜,既有生財吉意,也有慈悲觀音佑助之祥瑞含義。

馬頭墻:是傳統微派建筑的重要組成部分,也稱粉墻,在聚族而居的村落中,徽派民居建筑密度較大,不利于防火,而高大聳立的馬頭墻,能在相鄰民居發生火災的情況下,起著隔斷火源的作用,故而馬頭墻又稱之為風火墻。

五行山墻:就是將山墻做成“五行”的形狀,所謂“五行”即金、木、水、火、土。五行山墻在廣東、福建一帶的一些民居中較為常見,如,廣東潮汕民居、福建金門民居等,都使用五行山墻。使用五行山墻既有風水的意義,又能使整個地區的民居看起來形式更富有變化,更為豐富多彩。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|