當我們在故宮紅墻金瓦間駐足仰望,在江南園林粉墻黛瓦下聽雨觀瀾,中國古建筑的屋頂總以優雅的弧線勾勒著東方美學的天際線。這些歷經千年的飛檐翹角,不僅是遮風避雨的實用構件,更是一本用木石寫就的文明典籍。從商周時期“茅茨土階”的質樸,到明清時期琉璃瓦當的華美,屋頂形制的演變暗藏著禮制秩序的密碼,見證著匠作技藝的巔峰。讓我們循著五千年營造智慧,揭開五種經典屋頂形制的神秘面紗。

▲坤寧宮(圖源故宮博物院,僅用于學習交流)

形制體系與成因探源

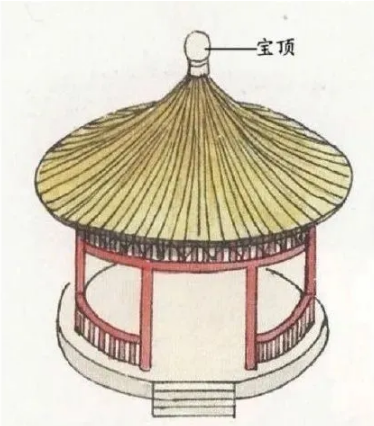

中國古建筑屋頂形制以廡殿頂、歇山頂、懸山頂、硬山頂、攢尖頂為主體,形成嚴格的等級序列與技術譜系。廡殿頂作為最高禮制形制,其歷史可追溯至商周宗廟建筑,但“五脊四坡”的形制在漢代“四阿重屋”中進一步發展,至明清官式建筑中定型為皇權象征“;歇山頂“九脊交匯”的復合結構,既保留了廡殿頂的儀式感,又通過山花構造增強空間適應性,成為禮制建筑與宗教建筑的重要載體;懸山頂與硬山頂作為民間主流形制,前者以“出梢”構造適應多雨氣候,后者以封火山墻應對密集聚落防火需求,展現著地域性營造智慧;攢尖頂的向心性構造,則根植于古代天圓地方的宇宙認知,在壇廟祭祀建筑中完成哲學意象的空間轉譯。這些形制的分野,既是封建禮制“辨等威、昭名分”的物質投射,更是地理環境、材料技術、功能需求共同作用的產物,最終在《工程做法則例》的規范下,凝練為中國建筑最具辨識度的文化符號。

一、至尊之冠——廡殿頂

廡殿頂,即廡殿式屋頂,宋朝稱“廡殿”或“四阿頂”,清朝稱“廡殿”或“五脊殿”,是中國古代建筑的一種屋頂樣式。廡殿頂是各屋頂樣式中等級最高的,高于歇山式。明清時只有皇家和孔子殿堂才可以使用。唐朝時也見于佛寺建筑。

廡殿頂出現的很早,甚至早于歇山頂。在殷商的甲骨文、周朝的青銅器、漢朝畫像石與明器、北朝石窟中都可發現廡殿頂。漢朝的闕樓和唐朝的佛光寺大殿是現存最早的廡殿頂建筑。

后來廡殿頂成為中國古代建筑中最高等級的屋頂形式。清朝時期,廡殿頂只能用于皇家和孔子的宮殿,其中又以重檐廡殿頂最為尊貴。

形制特征:

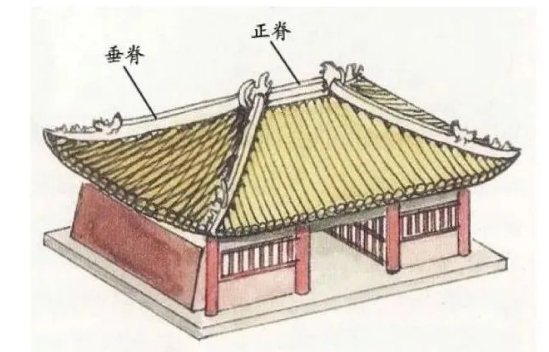

廡殿頂是“四出水”的五脊四坡式,由一條正脊和四條垂脊(一說戧脊)共五脊組成,因此又稱五脊殿。由于屋頂有四面斜坡,故又稱四阿頂。其核心特征為“推山”工藝——通過調整正脊長度與垂脊曲率,使屋頂輪廓形成優雅的反宇向陽曲線。

▲廡殿頂(圖源蘇州市文物保護管理所,僅用于學習交流)

代表建筑:

北京故宮太和殿(重檐廡殿頂):通高35.05米,覆蓋明黃琉璃瓦,垂脊列十尊走獸(龍、鳳、獅、天馬、海馬、狻猊、押魚、獬豸、斗牛、行什),為現存最高等級廡殿頂實例。

▲太和殿(圖源故宮博物院,僅用于學習交流)

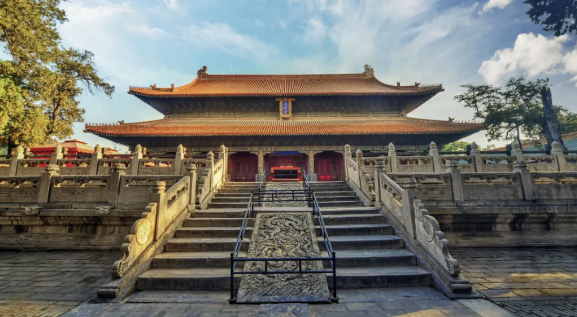

曲阜孔廟大成殿(重檐廡殿頂):雖為文廟,但因孔子追封“至圣先師”獲帝王規制,鴟吻龍形,飾以云紋,彰顯“以師為君”的儒家禮制。

▲曲阜孔廟大成殿(圖源曲阜市人民政府,僅用于學習交流)

二、文武之道——歇山頂

歇山頂,即歇山式屋頂,宋朝稱九脊殿、曹殿或廈兩頭造,清朝改今稱,又名九脊頂。為中國古建筑屋頂樣式之一,在規格上僅次于廡殿頂。歇山頂屋脊上有各種脊獸裝飾,其中正脊上有吻獸或望獸,垂脊上有垂獸,戧脊上有戧獸和仙人走獸,其數量和用法都是有嚴格等級限制的。

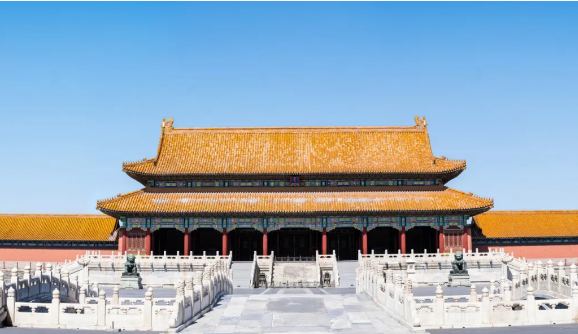

歇山頂分單檐和重檐兩種,所謂重檐,就是在基本歇山頂的下方,再加上一層屋檐,和廡殿頂第二檐大致相同。例如天安門、故宮的太和門、保和殿、乾清宮等就是重檐歇山頂,妙應寺山門、智化寺智化殿、臺灣臺北府城北門則為單檐歇山頂。

形制特征:

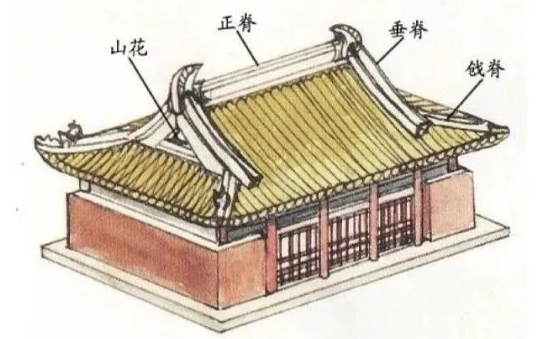

歇山頂共有九條屋脊,即一條正脊、四條垂脊和四條戧脊,因此又稱九脊頂。由于其正脊兩端到屋檐處中間折斷了一次,分為垂脊和戧脊,好像“歇”了一歇,故名歇山頂。歇山頂結合了直線和斜線,在視覺效果上給人以棱角分明、結構清晰的感覺。

▲歇山頂(圖源蘇州市文物保護管理所,僅用于學習交流)

歇山式的屋頂兩側形成的三角形墻面,叫做山花。山面有博風板,山花和博風之間有段距離,可形成陰影。為了使屋頂不過于龐大,山花還要從山面檐柱中線向內收進,這種做法叫收山。早期的歇山頂比較小,山墻側透空,沒有山花板,只有懸山式的博風板。明清時期,由于官式做法使用采步金和草架柱子,因此出現了大歇山,同時,山面開始不透空,明朝時多用磚頭壘砌山花,到了清朝才常在博風板里加上山花板。而自明代以來,歇山式建筑日益高大,同時收山的尺度縮小、正脊的尺度加長,這使得建筑看起來更加高峻凝重。

代表建筑:故宮的太和門、保和殿、乾清宮等,妙應寺山門、智化寺智化殿等。

▲太和門(圖源故宮博物院,僅用于學習交流)

三、民居智慧——懸山頂與硬山頂

“出山”與“藏山”的生活哲學

作為中國古建筑體系中最普遍的民居屋頂形制,懸山頂與硬山頂以截然不同的構造邏輯詮釋著地域性營造智慧。懸山頂以“出山”為核心理念,其檁木挑出山墻形成懸垂檐口,通過“挑山”工藝延伸披檐覆蓋范圍,尤適于多雨潮濕的南方地區。屋面舉折平緩(約1:4至1:5),檐口飛椽深遠,山墻處設博風板防雨,形成開放通透的檐下空間。硬山頂則以“藏山”為構造特征,檁木完全收束于磚石山墻之內,通過墀頭磚雕與疊澀出挑實現檐口收邊,適應北方少雨氣候及密集街巷的防火需求。二者分野不僅體現氣候適應性差異,更映射出建造技術的發展軌跡——懸山頂承襲早期木構傳統,硬山頂的成熟則與明代磚石技術普及密切相關,共同構成中國民居“北剛南柔”的空間美學基底。

懸山頂

懸山頂,即懸山式屋頂,宋朝時稱“不廈兩頭造”,清朝稱“懸山”、“挑山”,又名“出山”,是中國古代建筑的一種屋頂樣式,也傳到日本、朝鮮半島和越南。在古代,懸山頂等級上低于廡殿頂和歇山頂,僅高于硬山頂,只用于民間建筑,是東亞一般建筑中最常見的一種形式。

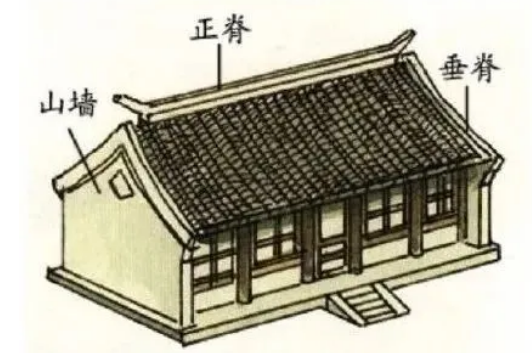

形制特征:懸山頂是兩坡出水的五脊二坡式,一般由一條正脊和四條垂脊構成,但也有無正脊的卷棚懸山式。和硬山頂不同,懸山頂建筑兩側的山墻凹進屋頂,屋頂的檁伸出墻外,加博風板保護。由于此類建筑的屋頂懸伸外挑于山墻之外,故名懸山頂或挑山頂。懸山頂是兩面坡屋頂的早期樣式,但在唐朝以前并未用于重要建筑。

▲懸山頂(圖源蘇州市文物保護管理所,僅用于學習交流)

硬山頂

硬山頂,即硬山式屋頂,是中國古代建筑的一種屋頂樣式。在等級最低,低于廡殿頂、歇山頂、懸山頂。根據清朝規定,六品以下官吏及平民住宅的正堂只能用懸山頂或硬山頂。而宮墻中兩廡殿房也多有硬山頂。

形制特征:硬山頂是兩坡出水的五脊二坡式,由一條正脊和四條垂脊組成。和懸山頂不同,硬山頂最大的特點就是其兩側山墻把檁頭全部包封住,由于其屋檐不出山墻,故名硬山。

硬山頂出現較晚,在宋朝的《營造法式》中未見記載。可能隨著明、清時期廣泛使用磚石構建房屋,硬山頂才得以大量采用。和懸山頂相比,硬山頂有利于防風火,而懸山頂有利于防雨,因此北方民居多硬山,南方則多用懸山。

▲硬山頂(圖源蘇州市文物保護管理所,僅用于學習交流)

四、天圓地方——攢尖頂

卷棚頂,即卷棚式屋頂,又稱元寶頂,是中國古代建筑的一種屋頂樣式。

形制特征:卷棚頂是兩坡出水,其特征在于前后兩坡相接處沒有明顯外露的正脊,而是成弧線曲面。根據左右山墻的懸山式和硬山式不同,卷棚頂可分為懸山卷棚、硬山卷棚,另外,卷棚頂也可以是歇山式,因此可以看作是歇山、懸山、硬山的變形。

▲懸山頂(圖源蘇州市文物保護管理所,僅用于學習交流)

卷棚頂線條流暢、風格平緩,因此多用于園林建筑,在宮殿中也多用于太監、傭人等所居的邊房。承德避暑山莊宮殿區建筑都采用了卷棚頂,以表現此為離宮,和正式宮廷相區分。

代表建筑:頤和園部分建筑、避暑山莊部分建筑、沈陽故宮附屬建筑、江南園林部分建筑。

從秦漢高臺建筑的復道行空,到唐宋樓閣的翼角嶙峋,再到明清宮苑的琉璃溢彩,從太和殿鴟吻吞納的云氣,到江南民居瓦當鐫刻的“福壽”紋樣,屋頂形制始終是解碼中國文化的密鑰。廡殿頂的“君權神授”、歇山頂的“禮樂相濟”、硬山頂的“民舍有序”,無不印證《禮記》所言“宮室得其度,尊卑有所序”。中國古建筑的屋頂形制,本質上是將抽象禮制轉化為可觸空間的文化裝置。那些看似森嚴的等級規范,實則是先民對“秩序即美”的深刻認知。那些飛檐下流轉千年的,不僅是雨水與時光,更是一套關于“如何在規矩中創造自由”的中國答案。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|