陸羽,這位被譽為“茶仙”“茶神”“茶圣”“茶顛”“茶博士”的唐代茶學家,以一部《茶經》奠定了中國茶道的基石,開啟了一個茶的時代。陸羽出生于唐復州竟陵(今湖北天門市),他的身世坎坷,自幼被遺棄,后被竟陵龍蓋寺智積禪師收養。在寺院中,陸羽接觸到了茶,開啟了他與茶的不解之緣。他在學習之余,常采野茶煮茶,對茶事產生了濃厚的興趣。

陸羽生活的時代,正是茶文化蓬勃發展的時期。唐代以前,飲茶之風主要在南方盛行,隨著佛教禪宗的發展,茶葉的生產及飲茶風習逐漸傳入北方,并開始在文人中風靡起來。陸羽在這樣的時代背景下,憑借著自己對茶的熱愛和執著,開始了對茶的深入研究和探索。

為了撰寫《茶經》,陸羽游歷大江南北,考察茶葉生產。他逢山駐馬采茶,遇泉下鞍品水,目不暇接,口不暇訪,筆不暇錄,錦囊滿獲。他不僅深入了解了茶葉的種植、采摘、制作等技術,還對各地的飲茶習俗、茶具使用等進行了詳細的記錄和研究。在這個過程中,陸羽積累了豐富的茶葉知識和實踐經驗,為《茶經》的創作奠定了堅實的基礎。

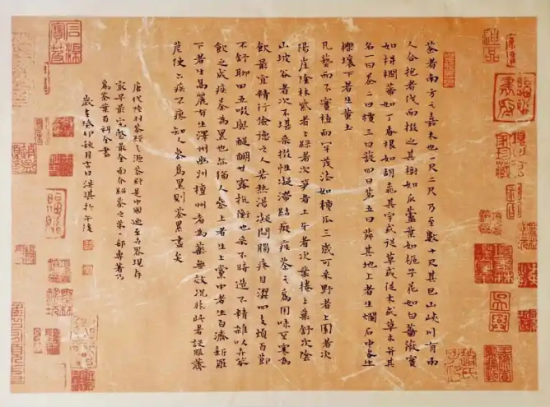

經過多年的努力,陸羽終于完成了世界上第一部全面闡述茶以及與茶相關的專門著作——《茶經》。《茶經》全文7000多字,共三卷十篇,分別為《一之源》《二之具》《三之造》《四之器》《五之煮》《六之飲》《七之事》《八之出》《九之略》《十之圖》。這部著作涵蓋了茶的歷史、源流、現狀、生產技術、飲茶技藝、茶道原理等多個方面,是一部關于茶葉的綜合性論著。

在《一之源》中,陸羽論述了茶的原產地、植物學特性及形態、“茶”字的構造及相關的同義字、茶樹生長的自然環境與栽培方法、鮮茶葉的品質鑒別及與地理條件的關系、飲茶的效用等內容。他指出:“茶者,南方之嘉木也。一尺、二尺乃至數十尺;其巴山峽川有兩人合抱者,伐而掇之。”生動地描繪了茶樹的形態和生長環境。在《二之具》中,陸羽介紹了采茶、造茶和藏茶的十六件工具,如籝、灶、斧、瓶、甑、杵臼等,詳細說明了這些工具的用途和制作方法。《三之造》則論述了茶的種類和采制方法,包括茶葉的采摘時間、采摘標準、制作工藝等,為茶葉的制作提供了科學的指導。

《四之器》是《茶經》中非常重要的一篇,陸羽在這里敘述了煮茶、飲茶的器皿,即24種飲茶用具,如風爐、茶釜、紙囊、木碾、茶碗等。他對這些器具的材質、形狀、尺寸等都進行了詳細的描述,強調了器具對于品茶的重要性。在陸羽看來,一套好的茶具不僅能夠提升茶的品質,還能夠營造出一種高雅的品茶氛圍。《五之煮》講烹茶的方法和各地水質的品第,陸羽認為,煮茶的過程需要掌握好火候和水質,才能煮出一杯美味的茶湯。他還對各地的水質進行了品評,提出了“山水上,江水中,井水下”的觀點。

《六之飲》陳述了唐代以前的飲茶歷史,讓我們了解到茶在不同歷史時期的發展和演變。《七之事》敘述了古今有關茶的故事、產地和藥效等,豐富了茶的文化內涵。《八之出》將唐代全國茶區的分布歸納為山南、浙南、浙西、劍南、浙東、黔中、江西、嶺南等八區,并談各地所產茶葉的優劣,為我們了解唐代的茶葉產區提供了重要的參考。《九之略》分析了采茶、制茶用具可依當時環境,省略某些用具,體現了陸羽的務實精神。最后,《十之圖》教人用絹素寫茶經,陳諸座隅,目擊而存,方便人們學習和傳承茶經的內容。

《茶經》的問世,對中國的茶葉學、茶文化學,乃至整個中國的飲食結構都產生了深遠的影響。它不僅系統地總結了當時的茶葉采制和飲用經驗,傳播了茶業科學知識,促進了茶葉生產的發展,還將普通茶事升格為一種美妙的文化藝能,推動了漢族茶文化的發展。《茶經》首創中國茶道精神,強調茶人的品格和思想情操,把飲茶看作“精行儉德”,進行自我修養,鍛煉志向、陶冶情操的方法。它還把我國儒、道、佛的思想文化與飲茶過程融為一體,使茶事活動具有了更高的精神內涵。

自《茶經》問世以來,歷代文人墨客對其推崇備至,不斷對其進行注釋、解讀和傳承。它也被翻譯成多種文字,傳播到世界各地,對世界茶文化的發展產生了重要的影響。可以說,陸羽的《茶經》是中國茶道的基石,為后世茶道的發展奠定了堅實的基礎,它讓茶不僅僅是一種飲品,更成為了一種承載著哲學與美學的文化符號。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|