木材是中國古建筑的主要材料,木材有很多優(yōu)點,塑造了古建筑獨一無二的特點。但同時,木材有一個顯而易見的缺點,那便是不防火。一旦著火,便引燃成片,歷史上很多重要的古建筑都因為火災而毀滅。那如何應對火災呢?古建筑如何防火呢?

1.神獸防火

在古建筑的屋頂上,一只只蹲坐的神獸格外引人注目,它們不僅是建筑藝術的點睛之筆,也有許多防火的寓意。一些神獸被賦予了“防火”的功能,比如龍、押魚、海馬、行什等。

▲故宮太和殿脊獸

龍掌四海之水,司職降雨。海馬造型,與陸地上的馬幾乎相同,但被賦予了在海中奔跑的能力,有利于避火。押魚也是海中的異獸,據(jù)說能噴出水柱,寓其興風作雨,滅火防火。獬豸雙目如電可識火源,斗牛身披鱗甲能阻熱浪。行什手持金剛杵,既警示雷火之危,又象征雷電能量的疏導。

屋脊兩端的鴟吻,其造型為龍首魚尾,口中緊咬正脊,背部插著寶劍,文獻記載因其“喜吞火,故置于屋脊”。在故宮太和殿正脊兩端,高達3.4米的琉璃鴟吻傲然挺立,它張牙舞爪,“咬住”正脊,極具震懾感,古人認為其利于鎮(zhèn)火。

2.藻井防火

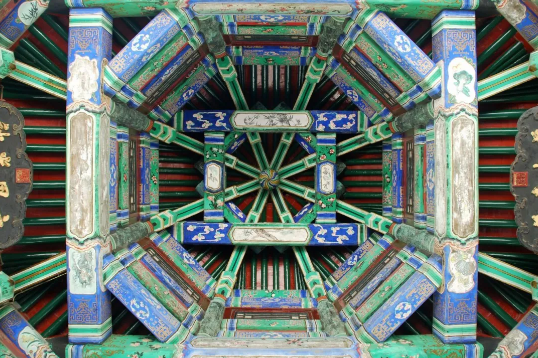

藻井是中國古建筑室內頂棚的一種裝飾形式,常見于比較高等級的殿堂建筑中,從詞義上來看,“藻”本意為藻類植物,古代專指水藻,也有裝飾華麗的意思。通常來說,藻井上面會刻畫著水生植物,例如荷花、水草、菱角等等。主要考慮到的是中國古代建筑多為木結構,伴隨著比較嚴重的火災隱患,因此采用這些水生植物進行裝飾,期望可以避免火災。

“井”有兩層含義:一是從字形上解釋,即方格形,類似于漢代“井田制”中的井字意;二是形似水井的坑穴。“井中有水,水火相克”也是一種良好的意愿。從藻井的溯源中也可以看出,人們最初構建這種建筑構件有防火的寓意。

▲頤和園留佳亭藻井

3.五行防火

古建筑中的防火文化還體現(xiàn)在“五行相生相克”的古代哲學思想中。五行是《易經(jīng)》的基礎理論之一,古人長期以來是用《易經(jīng)》的觀念來指導擇地、布局和建造房屋。金、木、水、火、土五種物質有相生相克的轉化關系,利用這種轉化關系可以解釋許多問題。

金生水,水克火,如故宮內有金水河,一些宮殿前放置鎏金銅缸,故宮的中軸線區(qū)域北部有欽安殿,內供真武大帝,文淵閣屋頂使用黑色琉璃瓦,都有利用“五行相生相克”的思想來防火的目的。

▲金水河

4.命名防火

古建筑名稱絕忌“火”字,許多重點防火建筑的名稱盡量帶“水”,尤其在藏書樓建筑中。例如浙江寧波名震天下的明代藏書樓天一閣,取意自《易經(jīng)》“天一生水,地六成之”。后乾隆皇帝仿制天一閣的結構布局興建了7座藏書樓閣用來存放《四庫全書》,分別取名文淵閣、文源閣、文津閣、文溯閣、文瀾閣、文匯閣、文宗閣。其中6座藏書樓閣的名稱均直接與水密切相關,這是因為古人認為水能克火,以水命名藏書樓,期望能避免火災,保護珍貴的書籍。故宮里,與水字有關的建筑命名也頗多,有乾清宮、摛藻堂、漱芳齋等等。

▲天一閣

除此之外,在比較注重防火的建筑中,更多會對建筑材料進行一些處理,比如使用磚石做墻面,減少木材的使用。或者對易燃的建筑材料做加工處理,提升其耐火性能,比如在木材表面涂抹石灰等等。

盡管以上提到很多措施并不能真正達到防火的目的,但是其價值遠不止于實用功能本身,其中蘊含的古代文化思想具有重要的建筑歷史價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|