中國傳統建筑源遠流長,歷代皆有精粹,而明清兩代作為中國封建社會的最后兩個朝代,其建筑風格之成熟、技藝之高超、結構之嚴謹,堪稱中國古建筑發展的巔峰時期。明清建筑不僅在結構技術上取得了卓越成就,也在空間布局與美學表達上展現了極高的藝術水平,成為今日研究與保護中國傳統文化的重要載體。

一、明清建筑的總體風格與技術特征

明清時期的建筑風格典雅、莊重,構造以“木結構為主,磚石為輔”,屋頂則多為覆瓦結構,常見于筒瓦、琉璃瓦之上。明清建筑講究“形制有別、規制有序”,注重空間的層次感與節奏美,整體體現出禮制與自然、結構與裝飾的高度統一。

布局特征

中軸對稱,左右均衡:反映出儒家哲學中的“中正平和”思想。

前廳后室,內外有別:體現出等級森嚴與功能分區。

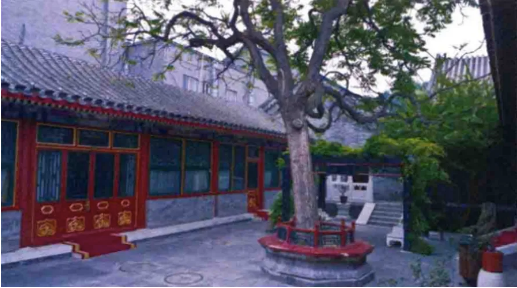

院落式結構:南北朝向,采光通風良好,注重人與自然的互動關系。

技術特色

抬梁式結構:橫梁與立柱支撐整棟建筑,受力科學,便于構建大跨度空間。

榫卯連接工藝:將木構件間精準拼合,無需一釘一鉚,體現工匠技藝之高超。

斗拱結構:既有承重之實用功能,又具裝飾之美學意義,是中國傳統建筑的獨特符號。

二、明清建筑的主要結構形式

明清建筑的結構體系主要體現在屋頂形式的多樣化,不同的屋頂樣式不僅具有結構上的差異,也承載著特定的功能與等級象征。

硬山建筑:結構簡潔,普遍實用

硬山式是明清時期最常見的基本建筑樣式,尤其廣泛應用于民居、園林、祠堂等建筑類型中。

屋頂結構:僅有前后兩個坡面,山墻為封閉形式。

構造方式:抬梁式架構,山墻內封桁檁,不外露。

視覺風格:規整端正,簡潔大方,便于統一建筑群風貌。

硬山建筑(小式)

硬山建筑(大式)

懸山建筑:結構靈活、功能提升

懸山建筑在硬山建筑的基礎上發展而來,其最大特點是“屋檐向外挑出山墻”,形成懸挑屋檐。

構造優勢:增強建筑通風性和排水性,延長木構件壽命。

形式美感:山墻頂部因屋檐的挑出而形成高低錯落的視覺層次,更具美學張力。

兩種常見做法:

山墻砌到頂,僅露出屋檐部分木構件;

山墻止于下梁處,梁以上木結構全外露。

懸山建筑廣泛用于園林建筑及等級較高的民居,既實用又具有一定裝飾功能。

歇山建筑:功能與美感的平衡統一底部

“歇山建筑”是一種復合式屋頂樣式,集懸山與廡殿之優點于一身,屋頂為前后坡+兩山坡,形成復雜而富于變化的屋面形態。

“屋面結構”:上下兩段式,上段為懸山形式,下段為廡殿四坡形。

“構件復雜”:使用長趴梁、順趴梁、踩步金、山花板等多種特色構件。

“視覺效果”:四角飛檐上翹,極具動態之美,常象征威儀與高貴。

歇山建筑多用于府邸、官署、寺廟等場所,因其工藝復雜、造價較高,常作為建筑群中的核心建筑使用。

明、清歇山建筑

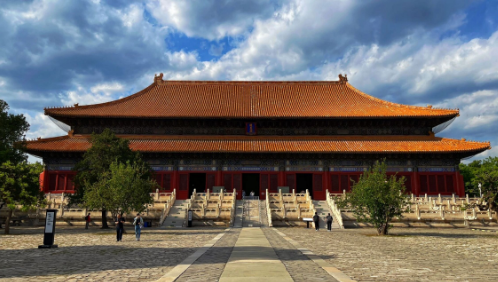

廡殿建筑:皇家建筑的象征

廡殿式建筑等級最高,是皇家建筑體系中**中軸主殿**最常見的形式,例如北京故宮中的太和殿即為廡殿式屋頂。

“結構形制”:四坡交匯,屋脊呈“十”字形,正脊與垂脊清晰分明。

“曲線藝術”:屋面曲線由直線變為流暢的弧線,造型宏偉典雅。

“推山法則”:通過遞減式結構處理屋頂坡度,使整體線條更為舒展自然。

廡殿建筑的使用受到嚴格限制,常被視為“天子之屋”的象征,是封建禮制制度最直觀的體現之一。

明重檐廡殿建筑

三、傳統構件與裝飾工藝

除了屋頂形式,明清建筑還在多個細節構件上體現出高超的工藝水平:

斗拱

斗拱是連接立柱與橫梁之間的構件,既用于承重也起到裝飾作用。大式建筑中斗拱多級重疊,結構繁復,美觀而壯觀。

榫卯

無釘連接,是中國古建筑的核心技藝之一。明清時期榫卯結構種類豐富、技藝成熟,體現了建筑結構與哲學理念的結合。

構件裝飾

“柱礎”:石雕底座,常見蓮花、云紋等圖案;

“雀替與額枋”:用于增強結構穩定性的同時,常配以彩繪、雕花等工藝;

“瓦當、滴水”:起保護作用,也以圖騰樣式裝飾,象征吉祥與庇佑。

四、文化象征與現代價值

明清建筑不僅是一種建筑技術的體現,更是文化、制度、哲學的載體。其影響在今天依舊深遠。

1.等級與秩序的建筑體現

明清建筑通過結構與形制反映社會等級制度,如廡殿式只可用于皇宮主殿,歇山用于重要廳堂,硬山多見于民間居所。這種“建筑即制度”的理念,充分展現了封建禮制體系的嚴密性。

2.審美與功能的統一發展

明清建筑講究“形”“神”合一,既有審美愉悅感,又兼顧實用性,充分體現了古人“天人合一”的建筑思想。

3.現代建筑的靈感源泉

當代建筑師常從明清建筑中汲取靈感,融合斗拱、飛檐等傳統元素于現代材料與結構中,探索傳統與現代之間的融合之道。

明清建筑是中華文化的重要組成部分,是“可閱讀的歷史”。每一種屋頂結構、每一根梁柱斗拱,都凝聚著古人的智慧與美學追求。

在快速發展的當代社會,重視與保護這些古建筑,不只是文化的傳承,更是對“人、空間、自然”關系的再思考。在城市更新與鄉村振興中,明清建筑形式也可以成為生態建筑、綠色人居的一種參考與路徑。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|