本文只從幾個比較明顯的建筑特征處進行探討,并不是深入研究中日古建筑的結構差異,如有錯誤,還請斧正。

一.唐破風與抱廈

1.唐破風

日本“破風”是中國“搏風”的誤傳。搏風板又稱封山板,是指的在歇山頂和懸山頂建筑側面超出的“人字”形空白處順勢加訂的寬板,起到遮擋風雪和保護檁柱末端的作用。而搏風后來在日本被擴大到了包括山花在內的整個人字范圍,被整體稱為“破風”。

日本的破風大多只起到指示入口和裝飾性的作用,總體來看可以分為三種:軒唐破風、向唐破風、歇山頂破風(其實還有更細致的劃分,但是其他所謂的各種破風其實和“歇山頂破風”是一個東西),屬于日本獨有的實際上只有“唐破風”。

1.軒唐破風是出檐向上呈弧形拱起,不與檐相脫離;

2.向唐破風是直接向上凸起一塊弧形區域,與檐相分離;

3.歇山頂破風完全等同于中國搏風板所包括整個區域(見上“歇山頂”圖)。

唐破風示意圖

單就歇山破風來說,與中國“抱廈”沒啥相像的,因為這本來就是被硬加入“破風”陣營的,但是唐破風的“特殊形態”就有點類似了。這里“特殊形態”指的是唐破風向外延伸了一段構成“灰空間”的區域,下文對比時指出。

2.中國抱廈

“抱廈”指的是在原建筑之前后或之左右接建出來的小房子,如字面意思“抱”一樣依附于主屋,抱廈也被叫作龜首屋(字面意思)。宋時常見“龜首四出”的說法,即房屋四面都有接建的小房子,通常用來用以描述家大業大。

抱廈與主屋相交,結構獨立存在

3.兩者區別:

特殊的唐破風僅僅只是一段主屋與外界過渡的一個灰空間而已,它只是作為屋檐的一個延伸結構,并不是單獨接建出來的一個屋子,無法脫離原建筑存在,而且它也沒有梁架斗拱。

無法脫離原建筑物以及其空蕩蕩的梁架

而中國的抱廈從外部來看完全就是一個屋子的形狀,雖然也有一部分抱廈并不筑墻,但是其梁架、斗拱結構皆和主屋相同,況且中國很多古建筑的墻體并不起承重作用。

即使沒有墻體但是仍然有獨立的梁架斗拱結構

4.探討:

關于中國是否有唐破風以及日本唐破風是否由中國傳入目前還是挺有爭議的,但是日本宣稱的是由日本獨創并獨有的,而且中國確實沒有找到任何“唐破風”的實物和文字資料有記載。

但是,注意了啊,但書來了。所謂“破風”是中國“搏風”的語意魔改版,而中國南方地區的部分建筑里面、中國的一些古畫里面都有一些相似的建筑。況且中國的卷棚抱廈更是與之相像,所以不排除“唐破風”是一種基于中國建筑的魔改版。(“卷棚”即沒有屋頂正脊,屋面彎曲直連)

中國的卷棚抱廈(前述的“屋子”特征明顯)

南方類似建筑

雖然從圖片上來看唐破風與卷棚抱廈十分類似,但實際兩者結構除了都是弧形外并不相似。

除此之外,日本后續還發展出了一種叫“唐門”的建筑,該建筑也分兩種:一種是作為進出口的大門;另一種則是與主屋相接。而這兩種除去日本建筑特色“頭大”之外,都與中國的卷棚類似。日本唐破風與唐門的大概產生時間在宋朝,宋朝正是中日交流的第二個高峰期,因此也有可能是日本學習產生的結果。

“大門式”唐門

“入屋式”唐門(是不是有抱廈那味了)

由此我個人推斷,現在的“唐破風”的確是日本特有的建筑,中國并沒有這樣的原生建筑形式,但是日本的唐破風是在中國類似建筑的基礎上進行本土化而成的,它并不是由日本完全自我獨創的。

二.鴟尾

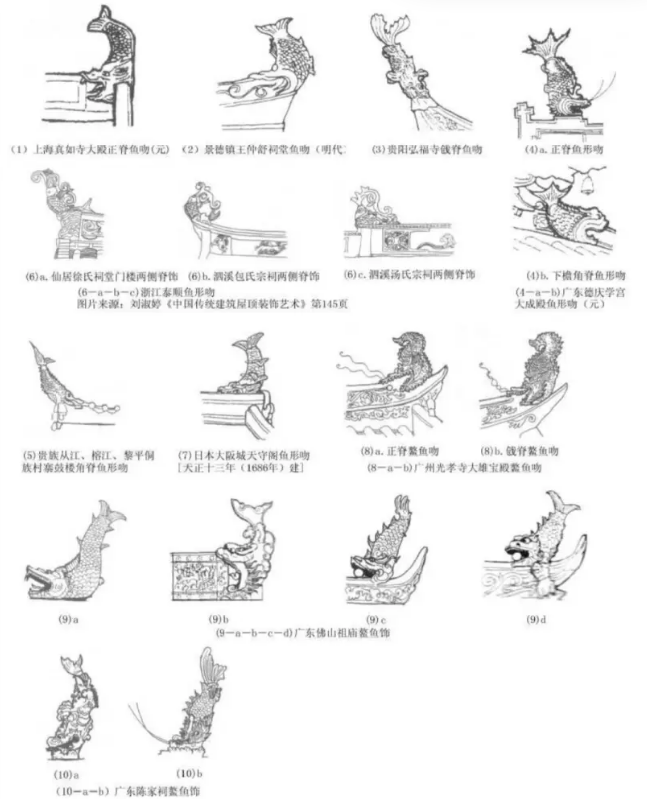

鴟(chi)尾即屋頂正脊兩端的吞脊獸,晚唐之后開始有各種魚龍狀的鴟尾,因作吞脊狀又叫做叫鴟吻、璃吻,日本與之相對應的是“鯱”(hu),產生受明朝影響,基本為虎頭魚身狀。

中國南方各樣式鴟尾(多為魚吻狀)

鴟尾起源于漢朝,大致成型于北魏時期,日本由于受中國唐朝的影響,其鴟尾長期與唐朝相似,但也有一種“靴子型”鴟尾,是日本所獨有的。靴子型鴟尾尾部作鈍化處理,不收尖,而且有點還會涂上金色(中國從來沒有單獨為鴟尾涂金的記載,但是這種做法其實在日本也很少見)。

上為日本靴形,下為隋唐型

所以如果有仿唐建筑搞了一個靴形鴟尾并且還單獨上金,那不用懷疑了,其實是仿日。

三.窗戶

中國唐朝以及其前后主要流行的是直欞(ling)窗,而日式建筑多用格窗。

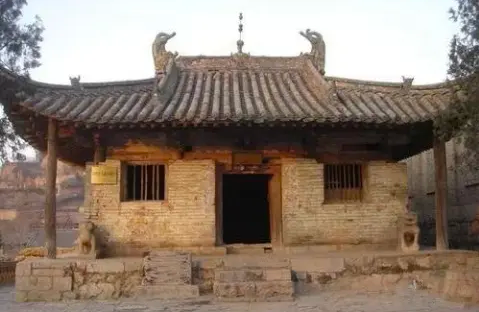

現存唐建中的直欞窗

當然中國也有格窗,但是多為明清使用,并且也不是流行樣式。另外唐朝現存古建以及壁畫等資料中的都是直欞窗,哪怕是日本同時期的唐風建筑里面也是直欞窗為主。

日本藥師寺東塔的直欞窗

所以如果某仿唐建筑使用了格窗,那么基本可以說是仿日。

四.椽

椽(chuan)是用來呈受瓦重的木條,中國的椽是實際承重的,因此在飛檐處要貼合構造,作放射狀擺放;而日本由于采用小屋組構造,其椽木只是裝飾,并不承重,因此是平行狀擺放。

上為放射椽,下為平行椽

由于只是為了適應飛檐翹起,因此放射椽多用在廡殿頂和歇山頂式建筑中,在懸山和硬山等普通建筑里面也是用的平行椽。

另外中國敦煌壁畫中和一些南方地方民俗建筑中也有歇山使用平行椽的記錄,因此之前的論調:“唐風建筑使用平行椽就是仿日”還有待商榷。

五.昂

昂是斗拱上面出挑的構木,中國為批竹昂和琴面昂(都是做了削尖處理),而日本齊頭昂不做處理。

而且無論是壁畫還是實物,中國唐朝都沒有使用齊頭昂的記錄。

六.欄桿交接出頭處(尋仗絞角)

日本的欄桿交接處出頭出微微翹起,而中國的欄桿交接處是平直的。雖然中國現在沒有唐朝欄桿實物,但是從壁畫以及繼承唐朝的遼代建筑中也沒有發現微微翹起處理的尋仗絞角。

七.鳥居與牌坊

提起鳥居相信大家都有所印象,作為日本文化標志之一,幾乎能夠出現在日本所有的文藝創造作品中。而提到牌坊,也應該能想到各式各樣的中國牌坊。

這兩者直接雖然都有用在路口處作標識的作用,但哪里像呢?可以先看下圖。

圖為唐朝衡門,也叫烏頭門

然后我們在回憶一下鳥居的樣子,有沒有很熟悉啊。

牌坊起源于衡門,而衡門起源非常早,詩經中就有記載,早期被用來代指破舊的房屋。后來應該是唐朝對其加以改進,并且“五品以上官員仍通作烏頭大門”,可見唐朝時期烏頭門作為大門十分盛行。在隨后坊市制度被打破,又經歷長時間發展,牌坊就從中演變產生了。

八.干欄式房屋

干欄式房屋是如今的仿唐重災區。首先中國在很久很久以前有干欄式房屋,例如河姆渡文化遺址,其次,中國南方一些地區(例如云貴川)如今仍然有干欄式房屋。

但是日本的干欄式與中國不同,日本干欄式的出現是在小屋組導致的大出檐(即大頭屋)和日本中斷遣唐使之后重拾自己傳統這兩者互相作用而產生的,而且一直是日本的主流。

而中國一直是朝著夯土基臺和石基臺的方向發展,除了水上建筑外,現存唐朝壁畫和建筑以及遼朝建筑里面,都沒有這種干欄式房屋。

壁畫中的唐朝庭院,可見是石臺基

九.園林布局

日本庭院多為枯山水式,而中國多為“一體”式,枯山水的濫用也是仿唐重災區之一。

枯山水以石為山,以細砂石為水,打造禪意布局,但是只能在一旁觀看,并不能將人融入其中。(在只狼,浪客劍心中有所體現)

日本枯山水

中式園林則講究自然與人融為一體,一步一景,天人合一。

中式園林

補充:文章只是對幾個常見的中日建筑之間的誤區作了一個簡要的介紹,并沒有踩一捧一。另外日本建筑雖然學習了中國,但是其經歷了兩次時間很久的本土化,融入了許多日本自己的東西,后期與中國已經是不同的兩條路發展路線了。如有不準確的地方還請斧正。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|