院墻是建筑群或宅院的防衛或區域劃分用墻

建筑越重要,院墻越高越厚,墻面作法越講究

院墻的高:以不能徒手翻越為最低標準,高則有達四五米

院墻的寬:最簡單的作法不宜小于40厘米,一般應在50厘米以上;與墀頭墻相交時,墻寬不宜寬于墀頭

瓦頂單坡長度(不包括正脊所占寬度):琉璃瓦不少于3塊七樣筒瓦長(包括勾頭)約是3*28.8厘米=86.4厘米;黑活瓦頂不少于4塊三號筒瓦長(包括勾頭)約是4*17厘米=68厘米

院墻的收分:傳統作法是里外皮均應有正升(收分);小式建筑的院墻收分可按墻高的5/1000~7/1000;大式建筑的院墻收分最小不小于4%,最大不超過墻高的11%

以下重點介紹院墻工藝:

1.下堿

除少數院墻外,一般應設下堿,層數應為單數,但最多不超過十三層。

高度一般按(下堿+上身)墻高的1/3;大式建筑院墻過高時,下堿最高不超過1.5米

下堿用料和砌法一般比山墻下堿的作法等級低一些

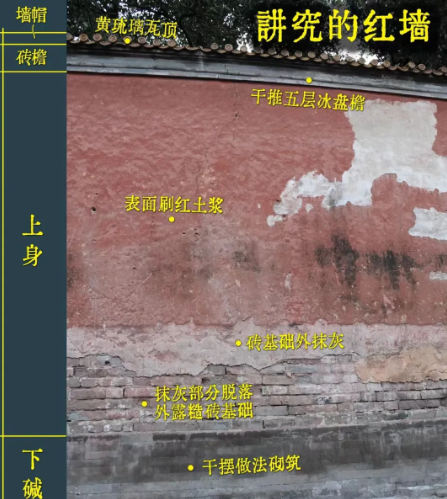

2.上身

院墻里外皮都應退花堿,花堿尺寸:0.6~1.5厘米(不包括抹灰厚度)

上身砌法較下堿粗糙

小式建筑的院墻上身多采用停泥、開條等小磚砌筑或碎磚抹灰作法(抹深月白或青灰)

宮殿、寺廟的院墻上身多采用抹紅灰作法

南方地區的寺廟習慣采用抹黃灰作法

全院最低處應考慮在下部做排水的“溝眼”,小式院墻可在溝眼處砌一塊石雕或磚雕的“溝門”,也可只砌成一個方洞

3.磚檐

院墻的磚檐形式取決于墻帽的形式

(下一節描述磚檐:棱角檐、抽屜檐、雞嗉檐、冰盤檐分四、五、六、七、八層)

4.墻帽

①寶盒頂:多用于小式建筑的院墻

②道僧帽:一般多用于后檐墻

③饅頭頂:多用于民居院墻

④楣子頂:又叫硬頂,抹灰作法為“假硬頂”;用方磚的露出真磚實縫的為“真硬頂”;多用于小式建筑的院墻

⑤蓑衣頂:用于小式院墻須用小磚(如四丁磚)擺砌;用于大式建筑院墻時,多用城磚擺砌

⑥鷹不落:多用于小式建筑和民居院墻

⑦兀脊頂:多用于大式建筑的女兒墻、護身墻、宇墻、琉璃花墻等

⑧瓦頂:多用筒瓦作法,正脊可做過壟脊和正脊,如為黑活瓦頂多采用皮條脊而不采用帶陡板的大脊;垂脊小跑一般僅放1-3個;瓦頂用于大式建筑的院墻;寺廟、王府等多用筒瓦,皇宮院墻多用黃琉璃瓦頂,皇家園林的院墻則采用黃、綠兩種琉璃瓦頂

⑨花瓦頂:墻帽部分采用花瓦作法,用板瓦擺出的各種圖案,多用于小式建筑或園林建筑的院墻

⑩花磚頂:多用于小式建筑或園林建筑的院墻

院墻的磚檐和墻帽采用什么形式,要根據主體建筑的形式及院墻高度等因素決定。磚檐和墻帽的用料和作法的細致程度不應超過主體建筑。院墻約高,磚檐的層數越多,墻帽也應越大,與之相協調。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|